কী বই পড়ছি?

Reading List : মাঝে-মাঝে ভাবি হয়তো-বা আমার নিজের বিপন্নতার সময়ে যার কাছে আশ্রয় পেয়েছি সেই বইটাই অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে আমার জীবনে। তা হলেই বা ক্ষতি কী। পড়া তো আমার একার।

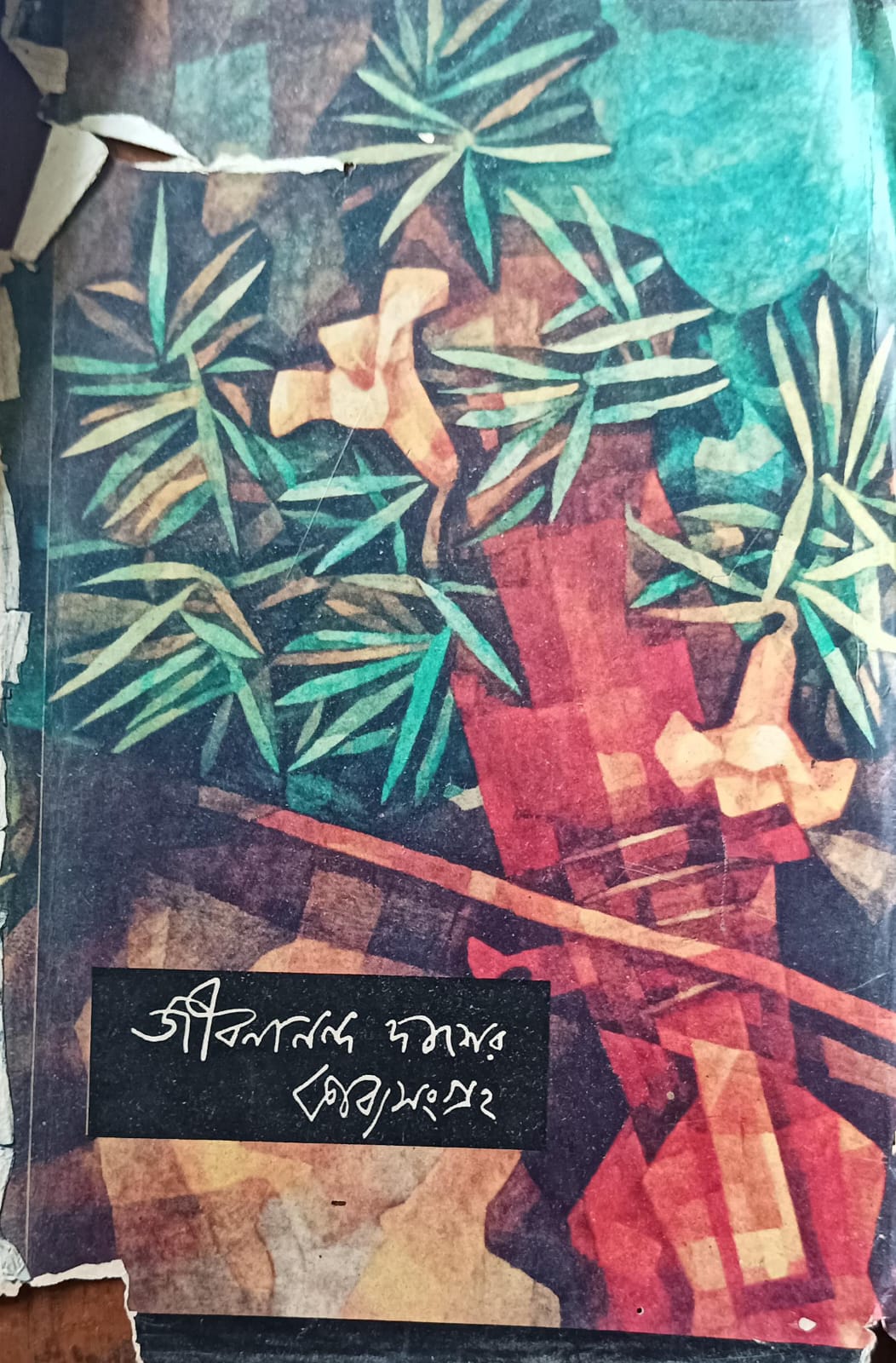

কলকাতার একটা নামী কলেজে আমার নাম লেখানো ছিল ঠিকই— কিন্তু লেখাপড়া যা শিখেছি সবই পথেঘাটে, নিদেন ঘরের কোণে। কলেজের বিশাল সিঁড়ির আড়ালে যে বিপুল গাম্ভীর্য— তাকে আমার ভয়ই করত। তখনও আমরা কবিতাকে জীবন থেকে এতটা দূর করে দিইনি। গল্প-কবিতা, সিনেমা, নাটক, গান শুনেই তরে যাব এমন একটা ধারণা আমার ছিল। এই ভাবনার জুড়িদার ছিল একজন। সেই তরুণী সকালে ন-টা সাঁইতিরিশের লোকাল ট্রেন ধরে গঙ্গার পুবপারের মফস্সল থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে শিয়ালদা স্টেশনে আসত বেশিরভাগ দিন। দু-জনের তখন ‘সত্যি, পকেট— ইঁদুর বাদে ফাঁকা’। কিন্তু নিত্যদিন বই কেনায় খামতি ছিল না। বেশিরভাগই পুরোনো বই। কলকাতার কোন-কোন জায়গায় ফুটপাথে হাতফেরতা-বই বা বাঁধাইখানা থেকে চোরাই ফর্মা সেলাই করে বিক্রি চলত, তা আমার দিব্য জানা ছিল। আমার তাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি হত। কখনো-সখনো নতুন বই। কিন্তু মাঝে-মাঝেই সেই তরুণীটিকে আমার নাছোড় বায়নাক্কা সামলাতে হত। যেমন, ভারবি থেকে প্রকাশিত দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত জীবনানন্দ দাশের ‘কাব্যসংগ্রহ’। পরে খেয়াল করেছি বইটার মলাট ছিল জলরঙের যুবরাজ শৈবাল ঘোষের আঁকা। কিংবা খণ্ডে-খণ্ডে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ‘পদ্যসমগ্র’— আমি যে-সময়ের কথা বলছি তখন বোধহয় পাঁচটা খণ্ড বেরিয়েছিল। একদিন সকাল থেকে আমার জুড়িদারকে উত্যক্ত করে দিয়ে পেয়ে গেলাম দে’জ পাবলিশিং থেকে বেরুনো অমিতাভ দাশগুপ্তর ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’। আমিও একবার মাসের প্রথমে খোরাকির সব টাকা খরচ করে কিনে ফেলেছিলাম বারো খণ্ডে প্রতিক্ষণের ‘জীবনানন্দ সমগ্র’। এই বইগুলোর গায়ে লেখা রয়েছে কেনার দিনগুলোর মনের কথা— আমরা বই কিনলে দু-একটা বাক্য লিখেই উপহার দিতাম। কিন্তু এই ক-টা মাত্র বই নয়। খানচারেক বই সঙ্গে করে কলকাতা আসার পর ওই সময় আরও অনেক বই কেনা হয়েছে, উপহার পেয়েছি, জোর করে উপহার নিয়েছি। এই বইগুলোর কথা বললাম, কেননা এগুলো এখনও ফিরে-ফিরে পড়ি। কখনো এমনিই হাত বুলোই।

জীবনানন্দ দাশের 'কাব্যসংগ্রহ'

জীবনানন্দের ‘কাব্যসংগ্রহ’-এর ভেতরে এখনও উপহারের মোড়ক বাঁধার সুতোটা রেখে দিয়েছি। প্রথম সেই সুতো খুলেছিলাম রবীন্দ্রসদন চত্বরে। তার দীর্ঘ ভূমিকাটি বহুদিন ভেবেছি একটু-একটু করে গোটাটা পড়ব। কিন্তু আজও গোটাটা একটানে পড়া হল না। চিরকালই খাপছাড়াভাবে পড়ে গেলাম। কবিতাও। যে মনোযোগে পূর্বাপর পড়ার কথা, তা আমার আর হয়ে উঠল না। পল্লবগ্রাহীর মতো পাতা উলটে নির্দিষ্ট কোনো কবিতাই পড়েছি। যাঁদের ভালো পাঠক বলে মানি, তাঁদের একজন লিখেছিলেন চাকরি পাবার পর মাসে একখণ্ড করে ‘রবীন্দ্ররচনাবলী’ কিনে আদ্যোপান্ত পড়ার কথা। আমি তাঁর অভিনিবেশের ধারেকাছেও যেতে পারিনি। কিন্তু হাতের কাছে সমগ্র থাকলে একটা আশ্চর্য লুকোচুরি খেলা যায়। সমগ্র আর সমুদ্র শব্দ দুটো কত কাছাকাছি, জীবনানন্দের ‘কাব্যসংগ্রহ’টা হাতে নিলে মনে হয়। ধরা যাক কোনো একটা কবিতার লাইন, সেটা হয়তো কোনো কবিতার মাঝখান থেকে স্মৃতিতে বুজকুড়ি কাটছে। কিংবা হয়তো চেনা কেউ এমন কবিতার লাইন নিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। আমার ভেতরে একজন সত্যান্বেষী জেগে ওঠে। সাক্ষী সেই ‘কাব্যসংগ্রহ’। কবিতার ভাষা, বলার ভঙ্গি বুঝে কোন সময়ের লেখা হতে পারে অনুমান করে খ্যাপার মতো খুঁজে যাওয়া। অনেক সময় কয়েকদিন ধরে চলে খোঁজাখুঁজি, অনেক সময় সন্ধের দু-তিন ঘণ্টায় পেয়ে যাই সেই কবিতা। এই খেলা যারা খেলে তারা জানে এর উত্তেজনা, কেমন আশা-নিরাশায় দোলে মন।

আরও পড়ুন-

জীবনানন্দ তৃতীয় নয়নে দেখেন বিশ্বযুদ্ধোত্তর কলকাতা

তুলনায় জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে সম্পর্ক অনেকটা সহজ। অনেক দিন আগে পড়া লেখার দু-এক টুকরো অংশ ফের পড়া। ধরা যাক, রাতে ঘুম আসছে না। হাতের নাগালে ওই বারোটা বই আছে। কেউ কি যেচে ‘মাল্যবান’ পড়বে। অকালপ্রয়াত কবি সুব্রত চক্রবর্তী মাল্যবান প্রসঙ্গে যুগপৎ বেড়ালের মুখে ধরা ইঁদুর আর স্বয়ং বেড়ালের উপমা প্রয়োগ করেছিলেন একটি গদ্যলেখায়। তবে যদি মাল্যবানের মতো জীবনটাকে এতটাও যন্ত্রণায় না পেতে চাই। কী খুলব ? ‘কারুবাসনা’ ? এইসব হাবিজাবি ভাবতে-ভাবতে রাত কাবার হয়ে যেতে পারে। আবার কোনোদিন আবিষ্কার করি যে ‘জলপাইহাটি’ পড়ছিলাম। এদিকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় জানলার ওপারে কড়া লিকারে কয়েকফোঁটা দুধ পড়ার মতো সকাল হচ্ছে আমাদের পাড়ায়।

'পদ্যসমগ্র'

শক্তির ‘পদ্যসমগ্র’র খণ্ডগুলি তুলনায় আমার কাছে বেশি আটপৌরে অবশ্যই। কিন্তু ২০০০ সালে আমার জীবনের একটা ভয়াবহ সময়ে শেষ-বর্ষার দিনে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম কয়েকদিন, সেবার তত কিছু না ভেবেই চার নম্বর খণ্ডটা ব্যাগে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধু অনির্বাণ সেবার সঙ্গে গিয়েছিল আমাকে সামাল দিতে। দুই বন্ধু আঝোর বৃষ্টিতে ভিজেছি। ভিজতে-ভিজতে আমি কাঁদছি বুঝে সে আমার কাঁধে হাত রেখেছে। ঘরে ফিরে আমি পড়েছি চার নম্বর খণ্ড থেকে। অনির্বাণ তত কবিতা পড়ে না, তবু সে শুনেছে। কোপাইয়ের পাশের জমিতে, ফাঁকা চায়ের দোকানে ভরদুপুরে বসে পড়ে গেছি— ‘কীসের নিশ্বাস লাগে আমার ছায়ায় ?’ সেই থেকে ‘হেমন্ত যেখানে থাকে’ বইটা প্রিয় আমার। কাউকে বলতে শুনি না বইটার নাম। মাঝে-মাঝে ভাবি হয়তো-বা আমার নিজের বিপন্নতার সময়ে যার কাছে আশ্রয় পেয়েছি সেই বইটাই অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে আমার জীবনে। তা হলেই বা ক্ষতি কী। পড়া তো আমার একার। আমি দেখছি সাতটি খণ্ডের মধ্যে প্রথম কয়েকটির বাঁধাই ঢিলে হয়ে গেছে। চার নম্বরটারও বাঁধাই ভালো অবস্থায় নেই।

'মূর্খ বড়ো সামাজিক নয়'

খুব ছোটোবেলায় মাসে একবার জ্বর হতই আমার। তখন প্রতি মাসে রক্ত পরীক্ষা করাতে যেতাম কল্পনা সিনেমা হলের পাশে একটা লাল রঙের বাড়িতে। সাত বছর বয়সে মামাতো দিদির বিয়েতে শঙ্খ ঘোষের ‘যমুনাবতী’ আবৃত্তি করে আমি তখন পরিবারে ক্ষুদে বাচিক শিল্পীর মর্যাদা পাচ্ছি। সেসময়েই এক রক্ত পরীক্ষার দিন বাবা-মায়ের কাছে জেদ করে একটা কবিতার বই কিনেছিলাম। সে-ই চেনা নামের কবির লেখা— ‘মূর্খ বড়ো সামাজিক নয়’। সাত বছর বয়সে সে-বই কেনার পরামর্শ কাউকেই দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে আমি নিজের বুদ্ধিতেই কিনেছিলাম। তবে ‘মূর্খ বড়ো সামাজিক নয়’ বইটিতে ওয়াশিংটনের থুত্থুরে বুড়োর ‘ইয়েস আই অ্যাম ব্ল্যাক, বাট মাই ওয়াইফ ইজ হোয়াইট’— এটা আমার জীবনের ধ্রুবপদ। কথাটা আমাকে এমন ছুঁয়ে গেছে যে, সে-বইটি এখনও মাঝে-মাঝেই খুলি। পুরোনো বইটা একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে রাখি। ওই একই প্যাকেটে আছে পূর্ণেন্দু পত্রীর অনবদ্য মলাটে নীরেন্দ্রনাথের ‘উলঙ্গ রাজা’। ‘হ্যালো দমদম’ কবিতাটাও কি ভুলতে পেরেছি!

'উলঙ্গ রাজা'

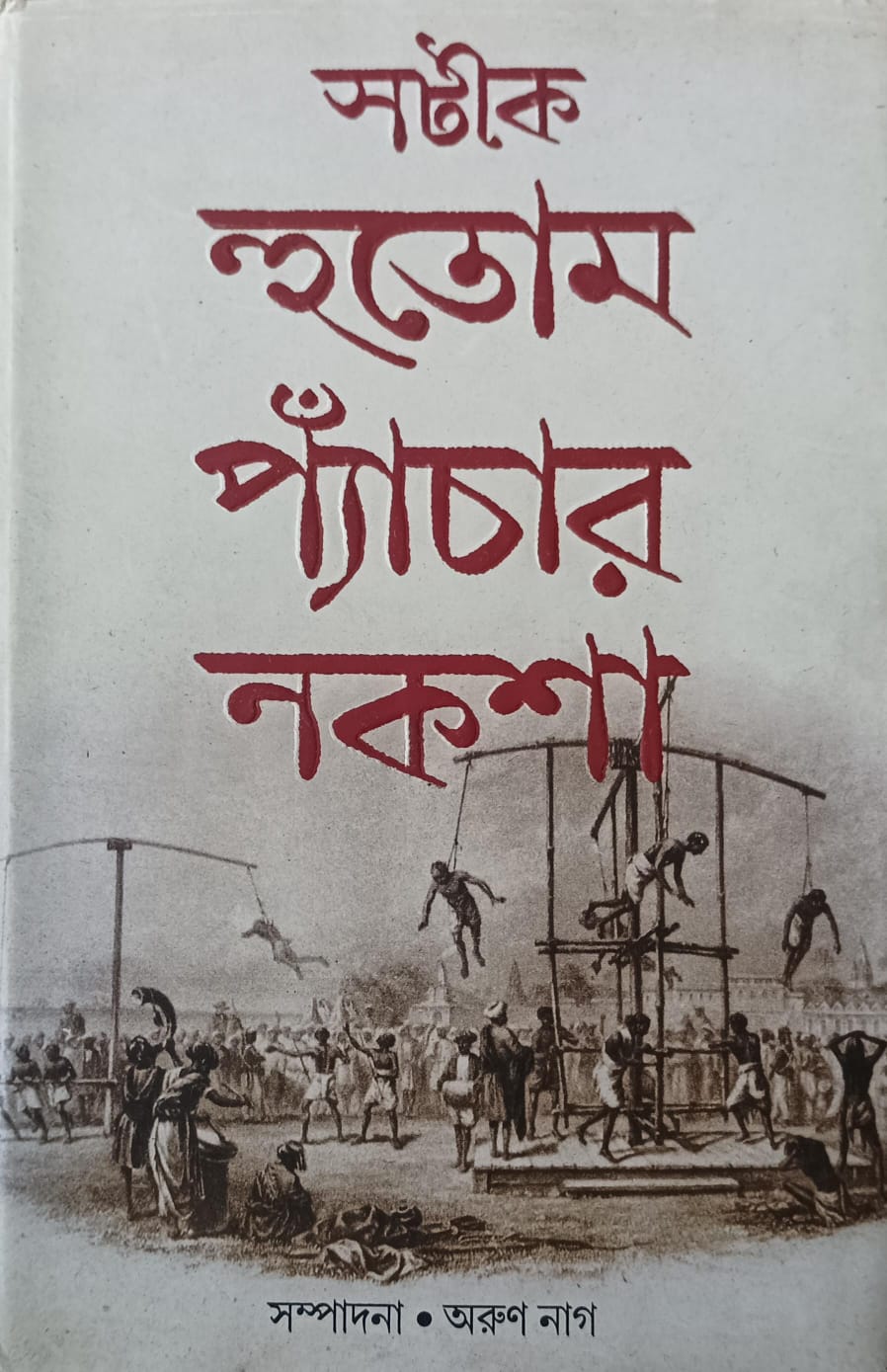

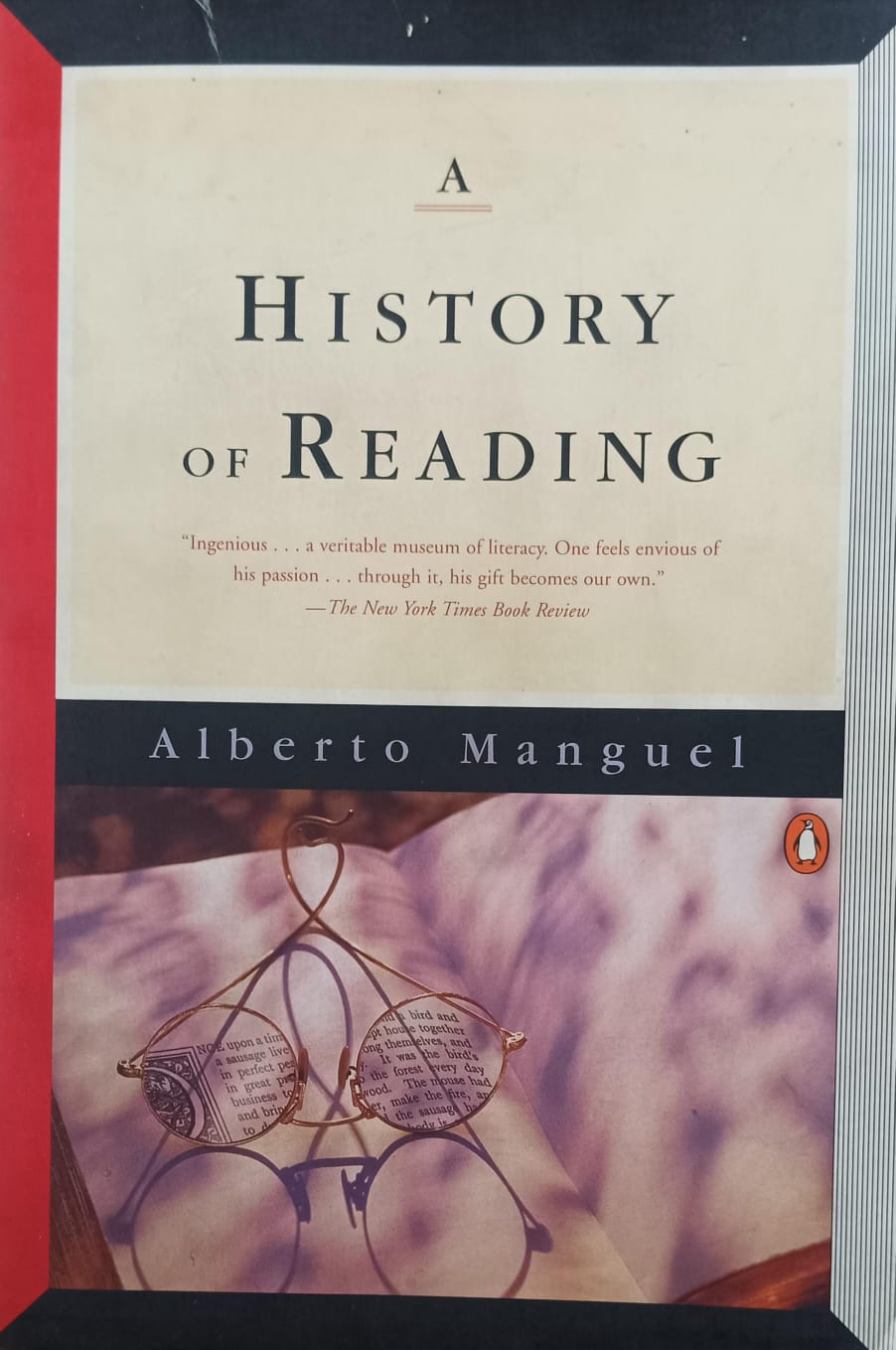

তবে সবচেয়ে বেশি ওলটোই সাহিত্য সংসদের ‘বানান অভিধান’। কোনো প্রয়োজন ছাড়াও পড়ি। তার পাতায়-পাতায় নানা কাগজের টুকরো। আমার মেয়ের শৈশবের ছবি-চিঠি, সত্যজিৎ চৌধুরীর নৈহাটির বাড়ির ঠিকানা, আমার বন্ধু সম্বিতের হাতচিঠি— সব মিলিয়ে আমার শব্দঘর। প্রায় কাছাকাছি আরেকটা বই আছে— রবীন্দ্রজন্মের একশো পঁচিশ বছর উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রচনাবলীর ষোড়শ খণ্ড। শঙ্খ ঘোষের হাতে তৈরি হওয়া এই রবীন্দ্র-তথ্যপঞ্জি আমার কাছে ভালো কোষগ্রন্থের চেয়ে কম নয়। আর আমার সবচেয়ে ক্লান্তির দিনে পড়ি ‘সটীক হুতোম প্যাঁচার নকশা’। অরুণ নাগের বইটার বিশেষত্ব হল, আমি বইটা যে-কোনো জায়গা থেকে পড়তে পারি। হুতোমের লেখা যেমন টানে, তেমনই অরুণবাবুর টীকা। বারবার পড়ি, একটা বইয়ের টীকাও যে এমন আকর্ষণীয় হতে পারে কে জানত ! এই গোত্রে ‘শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’কেও ফেলি আমি। যেকোনো জায়গা থেকে পড়া শুরু করা যায়। আমার পাপী মন, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের চেয়েও বেশি টানেন মহেন্দ্রনাথ গুপ্তমশাই। এমন একখানা বইয়ের পরিকল্পনা করাই ঢের বড়ো কাজ। একই রকমভাবে পড়া চলে আলবের্তো মাঙ্গেলের ‘হিস্ট্রি অফ রিডিং’ও। যেদিন যে অধ্যায়টা ইচ্ছে করে, তার খানিকটা পড়ি।

অরুণ নাগের 'সটিক হুতোম প্যাঁচার নকশা'

'আ হিস্ট্রি অফ রিডিং'

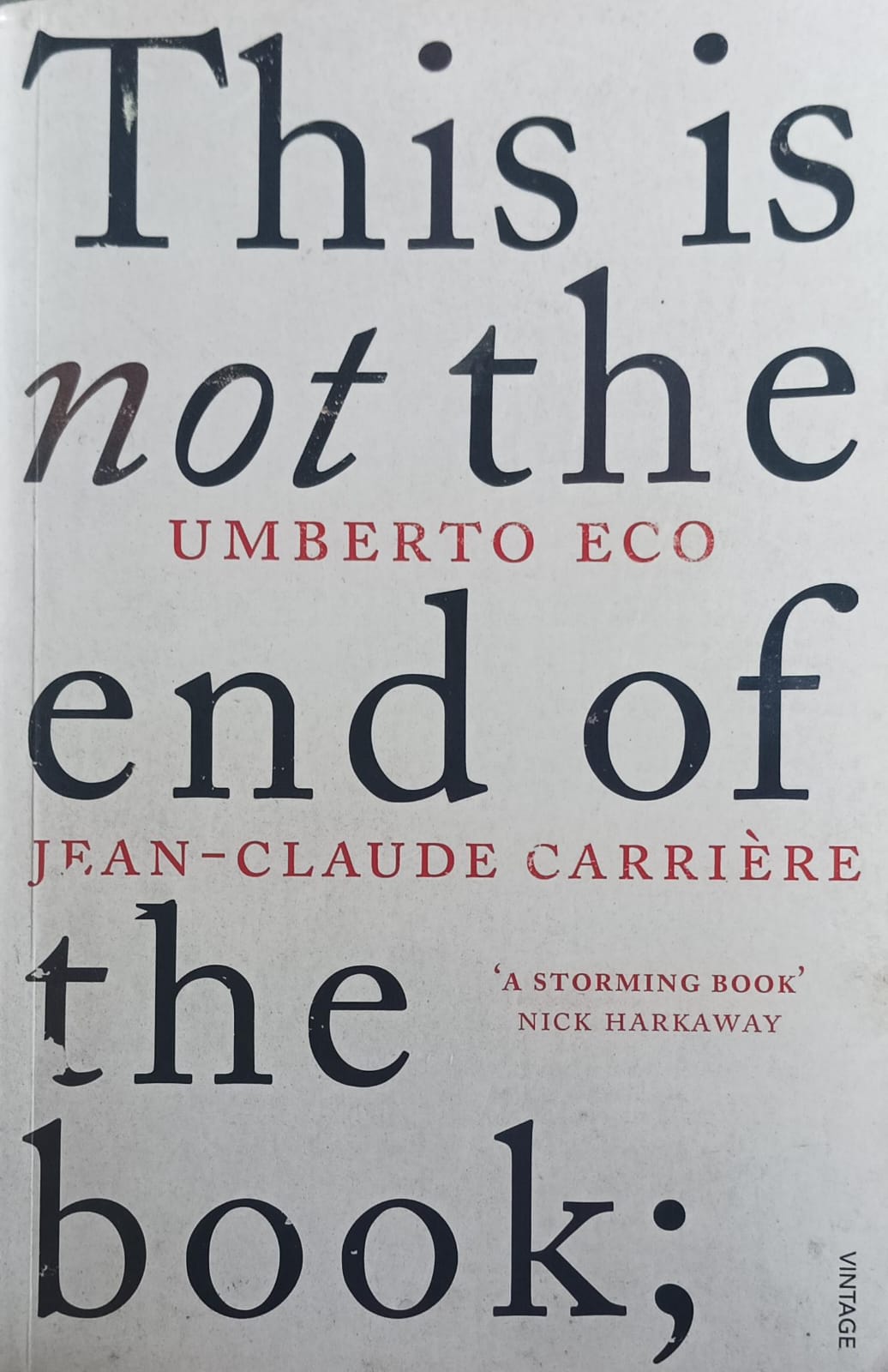

'দিস ইজ নট দ্য এন্ড অফ দ্য বুকস'

আবার উমবের্তো একো আর জ্যঁ-ক্লদ ক্যারিয়ারের (ঠিক উচ্চারণ নিশ্চয় এমন নয়) লম্বা আলোচনা ‘দিস ইজ নট দ্য এন্ড অফ দ্য বুক’ কিংবা গ্যাব্রিয়েল গারসিয়া মার্কেসের সঙ্গে প্লিনিও আপুলেইয়ো মেন্দোসার ‘ফ্রেইগ্রেন্স অফ গুয়াভা’ অথবা এদোয়ার্দো গালেয়ানোর কোনো বই— এসবের জন্য প্রকৃষ্ট হল একটা আস্ত দুপুর। বাইরে চরাচর যখন রোদে ফাটছে, ফাঁকা বাড়িতে জানলার পরদা টেনে দিয়ে গোটা দুপুর কাটিয়ে দেওয়া যায় একো-ক্যারিয়ার বা মার্কেস-মেন্দোসার কথা পড়তে-পড়তে। আর মার্কেসের মতোই গালেয়ানোর সঙ্গে আমার অনেক দিনের সম্পর্ক। দু-জনের লেখাতেই আচ্ছন্ন আমি। তবে দ্বিপ্রাহরিক আয়োজনে তাদের সঙ্গে মাঝে-মাঝে তর্কও করি হামেশাই।

আরও পড়ুন-

পুরনো বই সমানভাবে ছেপে যাওয়াই মূল মন্ত্র

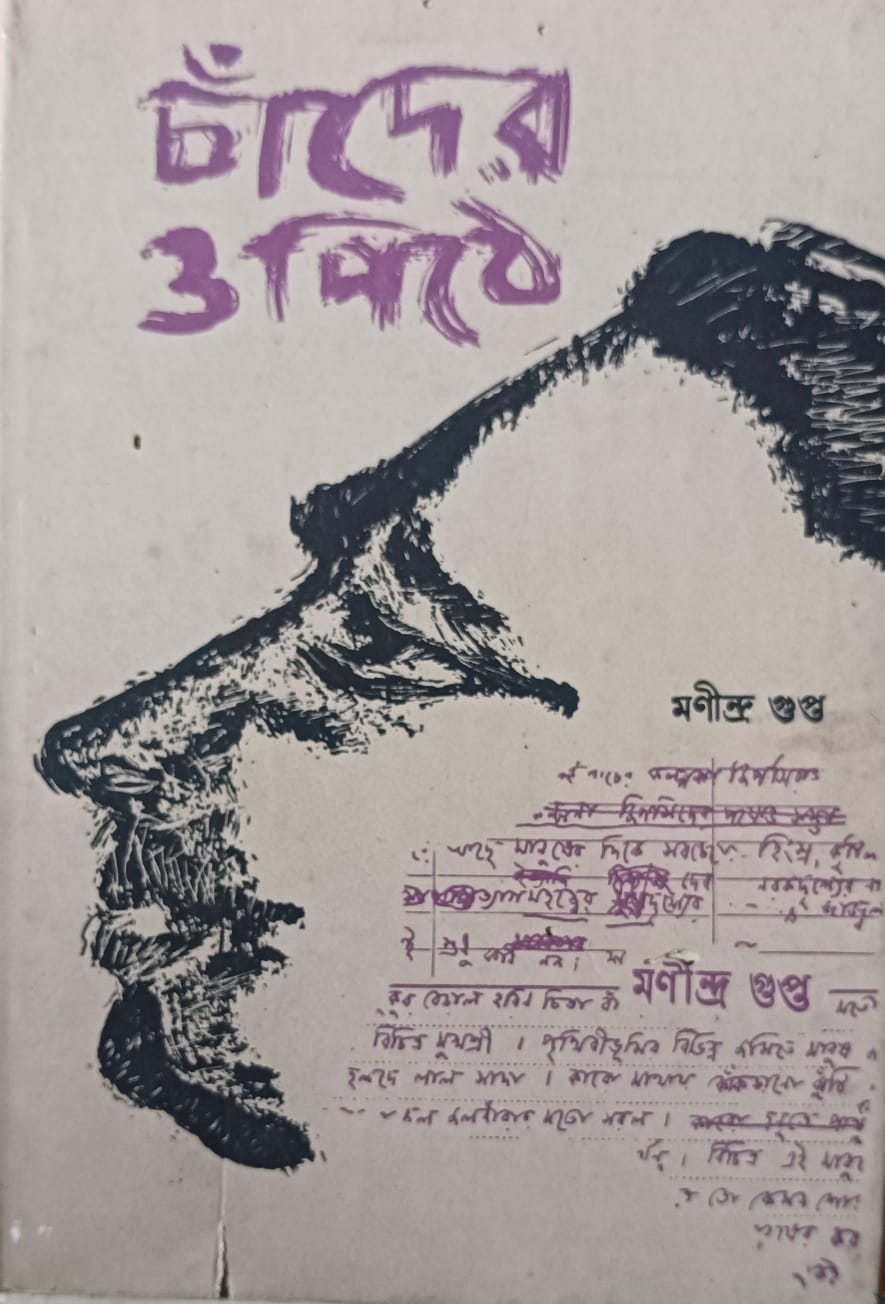

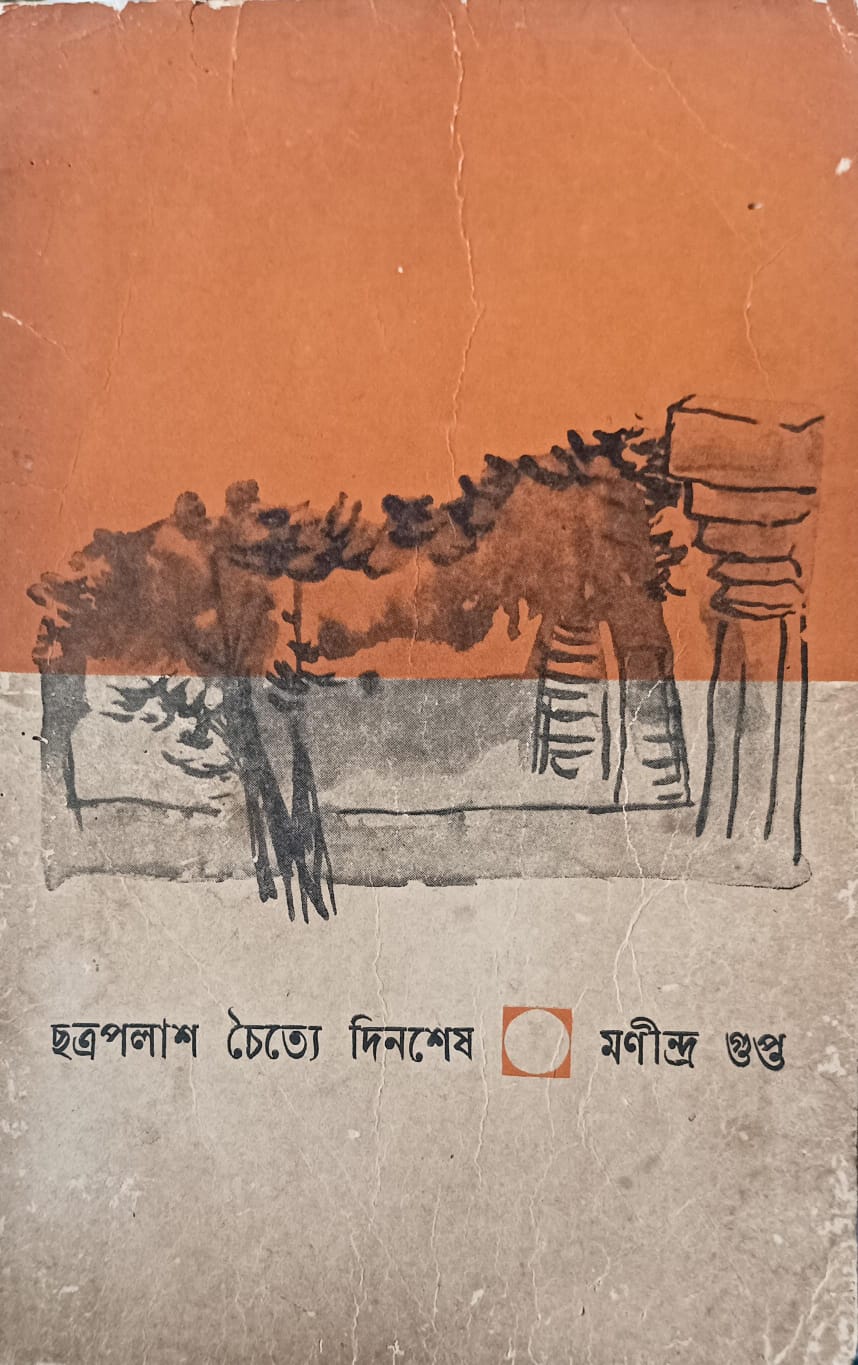

কিন্তু যেসব দিনে জীবন মুচকি হেসে তাকায়, বেমক্কা ঠাট্টায় বিঁধে যায় মন— আমি মণীন্দ্রবাবুর বইপত্রের সামনে এসে দাঁড়াই। সব বইগুলোর গায়ে হাত বুলোই। বারবার দেখেছি শেষমেশ হাতে উঠে আসে— ‘চাঁদের ওপিঠে’ বা ‘ছত্রপলাশ চৈত্যে দিনশেষ’। ‘ছত্রপলাশ চৈত্যে দিনশেষ’-এর ‘অর্কিডঘরের বারান্দায়/ মেয়ে-পুরুষের সূর্যাস্তসুলভ গান কথাবার্তা হাসি/ বিকেলের পালিশ ঢেউয়ের ’পরে শুশুকের মতো পিছলে গিয়ে/ দিল ডুব। ডুব— ডুব— ডুব—’ কিংবা নীবারধানের মানচিত্রহীন দেশে হাওয়া বয়ে যায়।/ ঐ দেখ, সঙ্গিনীর টানে প্রজাপতি একটানা সাত মাইল উড়ে যাচ্ছে।/ আবার ফিরে পাওয়ার জন্য/ আমাদের দুজনকে অন্তত আবার সাত জন্ম পেরিয়ে যেতে হবে।’— এই সব লাইন থেকে আমার নিষ্কৃতি নেই।

'চাঁদের ওপিঠে'

ছত্রপলাশ চৈত্যে দিনশেষে

আবার মণীন্দ্র গুপ্তর যে-পেশল শক্ত হাতে হাত রেখেছি একদিন, সেই হাতের স্পর্শ ফিরে পাই ‘চাঁদের ওপিঠে’ গদ্যবইয়ের এক একটা লেখায়। বাংলা ভাষায় আধুনিক সময়ে কবিতার এত চমৎকার নন্দনতাত্ত্বিক আলোচনা আমি খুব বেশি পড়িনি। আর লেখকের বিশ্বাসের কী জোর ! ওই যে বলছিলাম জীবন যেদিন মশকরা করে খুব, নিজের কৃতকর্মের আহাম্মকিতে নাজেহাল আমি ফিরে-ফিরে যাই ‘চাঁদের ওপিঠে’র সামনে।

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp