মৃত্যুর ২২ বছর! বাক্স নয় উন্মুক্ত জানলার কথা ভাবতেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়

Subhash Mukhopadhyay Death Aniversary: আজ থেকে ঠিক বাইশ বছর আগে সুভাষ মুখোপাধ্যায় চলে যান। তাঁর মৃত্যুর এতগুলি বছর পরে, একটি নিয়তিগত প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে চায়।

২০০৩-এর ৮ জুলাই। বাইশ বছর আগে সুভাষ মুখোপাধ্যায় চলে যান। তাঁর মৃত্যুর এতগুলি বছর পরে, একটি নিয়তিগত প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠতে চায়। প্রশ্নটি হল, তাঁর বিস্তৃত রচনা-প্রাচুর্যের ভেতর সে-অর্থে কি প্রবেশ করেছি আমরা? ধারাবাহিকভাবে, একটি জীবনের ভেতর ভিন্ন-ভিন্ন সুভাষকে দেখতে চেয়েছি কি?

‘বাক্স’ শব্দটি বড় অদ্ভুত। এবং ক্ষমতাবানও। কারণ আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটি বাক্স-ধারণা বসবাস করছে। বিষয়টি কীরকম? আসলে আমরা সবাইকেই এবং প্রতিটি বিষয়কেই খুব সহজেই বুঝি এবং তাকে সেই সীমায়ত ও ক্ষুদ্র বোঝার গণ্ডিতে বাক্সবন্দি করে রেখে দিই। অর্থাৎ, উনি আসলে ওটা। এবং তিনি আসলে সেটা। একবারের অভিজ্ঞতাকে চিরদিনের পরিচয়রূপে রূপান্তরিত করে, বাক্সের ভেতর রেখে দেওয়াই হয়তো এখনকার দ্রুত পৃথিবীর আধুনিকতম স্বভাব।

আরও পড়ুন-

মৃত্যুর মুখোমুখি কি কবিতা হাতে দাঁড়ানো যায়? জয় গোস্বামী

কেন বলছি এ-কথা? বলছি তার কারণ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও তাঁর কবিতার একটি প্রধান ধারাকেই আমরা প্রধানত লক্ষ করতে চেয়েছি। আরও একটু বিস্তারে গেলে, কেউ-কেউ হয়তো ভেবেছেন এভাবেও, যে, তাঁর প্রথম জীবনের কবিতার প্রখর ছন্দতাপ ও পরবর্তী সময়ের গদ্যকবিতা, এর মধ্যেই হয়তো-বা রাখা আছে তাঁর মনের পালটে যাওয়ার রাস্তা। কিন্তু এই ভাবনাকেও কখনও-কখনও ওই বাক্সবন্দি সহজচিন্তার সমার্থক মনে হয়।

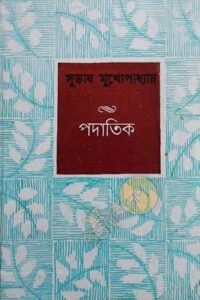

প্রথম কাব্যগ্রন্থ, 'পদাতিক'

সকলেই জানেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতাগ্রন্থ ‘পদাতিক’ প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব বসুর কবিতাভবন থেকে। এর ঠিক আট বছর পর, ১৯৪৮ সালে বেরোয় ‘অগ্নিকোণ’। মনে পড়ে যেতে বাধ্য, শঙ্খ ঘোষের ‘দিনগুলি রাতগুলি’ প্রকাশের প্রায় এগারো বছর পর প্রকাশিত হয়েছিল ‘নিহিত পাতাল ছায়া’। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও শঙ্খ ঘোষ, দু-জনেরই কবিতাজীবনের প্রথমেই, প্রথম কবিতাগ্রন্থ ও দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের মধ্যে প্রকাশের এই বড় সময়-ব্যবধান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ! প্রসঙ্গে ফিরি, ১৯৫০-এ সুভাষ লিখছেন চিরকুট ‘চিরকুট’। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হচ্ছে প্রথম উপন্যাস ‘হাংরাস’। এরপর পঞ্চাশ ও ষাটের দশক জুড়ে বেরচ্ছে, নাজিম হিকমতের কবিতার বাংলা অনুবাদ, অনূদিত উপন্যাস ‘কত ক্ষুধা’, ‘রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ’, ‘অক্ষরে অক্ষরে’, ‘কথার কথা’, ‘ছোটোদের জন্য সংক্ষেপিত বাঙালির ইতিহাস’, ‘ভুতের ব্যাগার’। লিখছেন কবিতাগ্রন্থ ‘যত দূরেই যাই’, ‘কাল মধুমাস’। এর পাশেই বেরচ্ছে ‘ডাকবাংলার ডায়েরি’, ‘নারদের ডায়রি’, ‘যেতে যেতে দেখা’। এখানে উল্লেখ করতেই হয়, ১৯৬১-’৬৩ সাল পর্যন্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায় সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে নবপর্যায়ের ‘সন্দেশ’ পত্রিকা সম্পাদনাও করেছিলেন।

লেখার সময়, সুভাষ ,মুখোপাধ্যায়

নিয়তিগত একটি প্রশ্নের কথা বলছিলাম, সেই সূত্রে বলি, চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাটের দশক হচ্ছে সেই সময় যখন সুভাষকে কবিতাজগতে সকলেই মেনে নিচ্ছেন একবাক্যে। তাঁর প্রতিষ্ঠা সুদৃঢ় হছে তখন। কিন্তু এখান থেকে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাই যদি, আশির দশক থেকে প্রায় তাঁর শেষ সময় পর্যন্ত, এ-কথা অনেকেরই মনোভাব থেকে জানতে পারা যায় যে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা এ-সময় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সেখানে নতুনত্ব কিছু ছিল না। আমি ঠিক এই ক্লান্তসময়ের একটি কবিতার কথা বলতে চাই। কবিতাটির নাম ‘টানা ভগতের প্রার্থনা’। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত ‘বাঘ ডেকেছিল’ নামক কবিতাগ্রন্থে লেখাটি খুঁজে পাওয়া যাবে। কবিতাটির চারটি অংশ। এখানে প্রথম অংশটি তুলে দিচ্ছি:

১

মাটির পেট থেকে সব কথা

আজও বার করা যায়নি

আরও কত পাথরের হাতিয়ার

হাড়ের অলংকার আর মাটির তৈজস

মুখের আরও কত কথা

খোদাই করা আরও কত অক্ষর

অন্ধকার থেকে আলোয় আসার অপেক্ষায়।

ছুঁচে সুতো পরাতে পারি না

তা আমি অত দূরেরটা কেমন করে দেখব?

তোমার জন্য আমার ঝুলিতে তোলা ছিল

কয়েকটা গল্প

বার করতে গিয়ে দেখি

কারো শেষ কারো গোড়া, কারো পাশ কারো মধ্যেটা

ছিঁড়ে গিয়ে, এটার সঙ্গে ওটা জুড়ে গিয়ে

সব বেশ মজার চেহারা হয়েছে

আমারই গল্প

কিন্তু তাতে সময়ের হাত পড়ায়

আর আমার থাকেনি।

এখানে জানিয়ে রাখা উচিত, টানা ভগৎ হল ঝাড়খণ্ডের একটি উপজাতি সম্প্রদায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, এঁরা ব্রিটিশ শাসনের আরোপিত করের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। সেই টানা ভগতের মাটিতে দাঁড়িয়ে কথা বলছে এই কবিতা। কবিতাটি শুরু হল এইভাবে, ‘মাটির পেট থেকে সব কথা/আজও বার করা যায়নি/আরও কত পাথরের হাতিয়ার/হাড়ের অলংকার আর মাটির তৈজস/মুখের আরও কত কথা/খোদাই করা আরও কত অক্ষর/অন্ধকার থেকে আলোয় আসার অপেক্ষায়।’ এর পরেই কবিতাটিতে ঢুকে আসছেন কবিতাকথক নিজে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলছেন, ‘ছুঁচে সুতো পরাতে পারি না/তা আমি অত দূরেরটা কেমন করে দেখব?’ কবিতাটি যখন লিখছেন, তখন কবির বয়স ৬৬ বছর। নিজের বার্ধক্যকে এখানে অপূর্বভাবে নিয়ে এলেন সুভাষ। এর পরে অংশে কবিতাটি জানাচ্ছে:

তোমার জন্য আমার ঝুলিতে তোলা ছিল

কয়েকটা গল্প

বার করতে গিয়ে দেখি

কারো শেষ কারো গোড়া, কারো পাশ কারো মধ্যেটা

ছিঁড়ে গিয়ে, এটার সঙ্গে ওটা জুড়ে গিয়ে

সব বেশ মজার চেহারা হয়েছে

আমারই গল্প

কিন্তু তাতে সময়ের হাত পড়ায়

আর আমার থাকেনি।

কী আশ্চর্য চিন্তা! একটি গল্প বার করতে গিয়ে গল্পের কথক দেখছেন সে-গল্পের গোড়া-পাশ-মধ্যেটা ছিঁড়ে গিয়ে, এটার সঙ্গে ওটা জুড়ে গেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখছেন, ‘আমারই গল্প/কিন্তু তাতে সময়ের হাত পরায়/আর আমার থাকেনি’। এই গল্প আসলে কী? এর উত্তরে হাজির করতে চাইব, ‘বাঘ ডেকেছিল’ প্রকাশের তিয়াত্তর বছর আগে বেরনো একটি গ্রন্থের ভূমিকা-অংশ:

স্মৃতির পটে জীবনের ছবি কে আঁকিয়া যায় জানি না। কিন্তু যেই আঁকুক, সে ছবিই আঁকে। অর্থাৎ যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার অবিকল নকল রাখিবার জন্য সে তুলি হাতে বসিয়া নাই। সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কি বাদ দেয় কত কি রাখে। কত বড়কে ছোট করে, ছোটকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না।

সকলেই বুঝতে পারছেন, গ্রন্থটির নাম ‘জীবনস্মৃতি’। ‘সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কি বাদ দেয় কত কি রাখে। কত বড়কে ছোট করে, ছোটকে বড় করিয়া তোলে। সে আগের জিনিসকে পাছে ও পাছের জিনিসকে আগে সাজাইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না।’ রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তাকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনায়াসভাবে গ্রহণ করে তাকে সম্পূর্ণ নিজের করে তুলছেন এইভাবে, ‘কারো শেষ কারো গোড়া, কারো পাশ কারো মধ্যেটা/ছিঁড়ে গিয়ে, এটার সঙ্গে ওটা জুড়ে গিয়ে/সব বেশ মজার চেহারা হয়েছে/আমারই গল্প/কিন্তু তাতে সময়ের হাত পড়ায়/আর আমার থাকেনি’। এই হল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিত্বের ক্ষমতা!

কাব্যগ্রন্থ 'কাল মধুমাস'

শুধু কী তাই, কবিতাটিতে টানা ভগৎ সম্প্রদায়ের একত্র সহবস্থানকে অদ্ভুতভাবে ব্যবহার করেছিলেন কবি। কবিতাটির শেষ পর্বটি এমন:

৪

নিজের কথা কী আর বলব

দাড়ি কামাই, চুল আঁচড়াই

চোখের কোলের কালি মুছি—-

সমস্তই বিনা আয়নায়।

এখন আর আমাকে তাই নিজের মুখদর্শন

করতে হয় না

সরতে সরতে আমি আজ সব কিছুর বাইরে।

সন্ধের পর শহরময় আলো নিভে গেলে,

অন্ধকারের কালো পর্দায়

তবু আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে

জবাকুসুমসংকাশং সেই মহাদ্যুতিকে খুঁজি

শক্তিকে যে বেঁধে রেখেছে অঙ্গারের মধ্যে।

আমি কান খাড়া করে রেখেছি—

শিখরভূম থেকে কখন ভেসে আসে

টানা-ভগৎদের প্রার্থনা

টান বাবা টান। কাঁধে চড়া ভুতেদের

ঠ্যাং ধরে টান। টান টোন টোন

টান বাবা টান। চোখ-ট্যারা ভুতেদের

চুল ধরে টান। টান টোন টোন টোন

টান বাবা টান। কেটে পড়া ভুতেদের

নড়া ধরে আন। টান টোন টোন

তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ?

ভাই, ও ভাই।

একজন মানুষ, চুল আঁচড়ায়, দাড়ি কামায়, চোখের কোলের কালি মোছে, সবই করে আয়না না দেখে। একা-একা। নিজে থেকেই। এই মানুষটি কী ভাবে? ভাবে, ‘সন্ধের পর শহরময় আলো নিভে গেলে,/অন্ধকারের কালো পর্দায়/তবু আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে/জবাকুসুমসংকাশং সেই মহাদ্যুতিকে খুঁজি/শক্তিকে যে বেঁধে রেখেছে অঙ্গারের মধ্যে।’ সূর্যের বিরাট অস্তিত্বকে, তার বিপুল আলোর ছটাকে, এখানে কী অনবদ্যভাবে নিয়ে এলেন সুভাষ! কবিতাটিতে ‘জবাকুসুমসংকাশং’ শব্দটির ব্যবহারের কোনও তুলনা হয় না।

আরও পড়ুন-

বিনয় মানেই কবিতাগণিত, বিনয় মানেই সাধক

কিন্তু এখানেই শেষ নয়, কবিতাটিতে সেই মানুষটি কান খাড়া করে অপেক্ষা করে আছে। এরপরেই আসছে, শিখরভূম থেকে টানা ভগতের প্রার্থনা:

টান বাবা টান। কাঁধে চড়া ভুতেদের

ঠ্যাং ধরে টান। টান টোন টোন

টান বাবা টান। চোখ-ট্যারা ভুতেদের

চুল ধরে টান। টান টোন টোন টোন

টান বাবা টান। কেটে পড়া ভুতেদের

নড়া ধরে আন। টান টোন টোন

খেয়াল করতে অনুরোধ করব, এতক্ষণ কবিতাটি চলছিল গদ্যনির্ভরভাবে। যেই টানা ভগতদের একত্র, সংঘবদ্ধ ছুটে আসার কথা এল, তখনই কবিতাটি ছ-মাত্রার মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে ডেকে নিল নিজের শরীরে। কিন্তু কবিতাটি শেষ হল গদ্যের মাটিতে এসেই।

অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য একটি লেখায় এই কবিতাটি সম্পর্কে লিখেছিলেন:

‘টানা ভগৎ একটি আদিবাসী গোষ্ঠী। অবহেলিত, সভ্যতার আলো থেকে নির্বাসিত এইসব আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যেই সুভাষ নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছেন’।

সেই নতুন আলোর সন্ধান আসলে কী? অবহেলিতদের কথা বলা? নাকি তাঁদেরকেই নিজের কবিতার একটি আঙ্গিক করে নেওয়া। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, এক্ষেত্রে, দুটোই করেছিলেন। এমন আরও অজস্র কবিতা তাঁর রয়েছে যেখানে ফর্ম ও কাব্যধর্ম মিলেমিশে তাকিয়ে রয়েছে নতুনত্বের জানলার দিকে।

কিন্তু চারপাশের বাক্সধারণা তো বন্দিজীবনের কথা বলে! খোলা জানলার হাওয়া তার ভাল লাগবে কি?

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp