অতীতে দুর্গাপুজো ছিল ফসল কাটার উৎসব, কীভাবে বিলুপ্ত হল দুর্গাভোগ ধান?

Environmental Extinctions : দুর্গাভোগ ধান আর প্রায় নেই। কোনো ধানও আর ভাদ্রে কাটা হয় না। সবই কাটা হয় অগ্রহায়ণে। কে জানে আশ্বিন মাসের পূজায় নবপত্রিকায় ব্যবহৃত ধান এখন কোনটা?

উৎপাদন ব্যবস্থা যখন যেমন, তার সহায়ক সংস্কৃতিও তেমনভাবেই গড়ে ওঠে। বর্তমান উৎপাদন ব্যবস্থা পুঁজিবাদী। 'To Earn Maximum Profit' এই অস্পষ্ট স্লোগানে বন্দিত এ-ব্যবস্থার মূলে রয়েছে মালিক, শ্রমিক, কারখানা, জমি, কৃষক, ক্রেতা ইত্যাদি। সারা পৃথিবীটাই এই উৎপাদন ব্যবস্থার কারখানা। আর মোটামুটি আমরা সবাই সেই কারখানার শ্রমিক ও ক্রেতা। এই ব্যবস্থা তৈরি করে, তাকে বেশ মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হলে একেবারে ভেঙে ফেলতে হত আমাদের গ্রামীণ কৃষি ও শিল্পনির্ভর অর্থনীতি,সংস্কৃতি ও সমাজকে। আমাদের গ্রাম থেকে কেড়ে নিতে হত তার নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থাকে। কৃষক তাঁতিসহ সব শিল্পী কারিগরকে হতে হত কারখানার মজুর। আর সবাইকে সব কিনে খেতে হত। প্রোডাকশন, প্রোসেসিং ইউনিট চলে যাবে গ্রামের বাইরে। মানুষের জায়গা অনেকটা নিয়ে নেবে মেশিন। কেউ জানবে না আমার ভাতের চাল কার বানানো, আমার গায়ের কাপড় বানিয়েছে কে, কে বা কারা আমার জন্য এই বাঁশের চুবড়িটা বানিয়েছে। আমাদের সম্পর্ক শুধু হবে ক্রেতা-বিক্রেতার। মাঝে থাকবে শুধু টাকা। স্বনির্ভরতার নতুন প্রতীক হবে ক্যাশ টাকা। মাস গেলে হাতে থাকবে এক থোক টাকা। ব্যূহ রচনা করে চারিদিকে দাঁড়িয়ে থাকবে বিভিন্ন পণ্য। পানীয় জল কেনো,সার বিষ দেওয়া খাবার কেনো, অসুস্থ হলে আমারই হাসপাতালে এসো, আমারই ব্র্যান্ডের ওষুধ খাও, আরো গাড়ি কেনো, বাড়ি কেনো, ফোন-টিভি-ফ্রিজ কেনো, কিনতে থাকো সাম্প্রদায়িকতা, ম্যাস্কুলিন জাতীয়তাবাদ। কিনতে থাকো গোঁড়ামি। আপ্রাণ রোজগার করো, গোটা জীবনটা লুটিয়ে দাও রোজগারে, আর কিনে যাও। তুমি ভাবো, বিশ্বাস করো, এই পৃথিবীর সব কিছু হলো পণ্য, সব মানে যা যা যতদূর ভাবতে পারো তুমি, তোমার নিজের জীবন, শ্রম, সৃজনশীলতা থেকে পাহাড়-জঙ্গল-খনি-নদী সব সব কিছু। যা বিক্রি হবে তাই কেবল টিকবে। বাকি সব ফেলে দেওয়া হবে।

আরও পড়ুন:

গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জিয়নকাঠি! যেভাবে পরিবেশের সর্বনাশ করছে কার্বন ডাই অক্সাইড

এই উৎপাদন ব্যবস্থা নিজেকে টিকিয়ে রাখার জন্য তার উপযোগী কালচার বা সংস্কৃতি তৈরি করেছে। অনেক খেটে, লেখাপড়া গবেষণা করে এই সিস্টেমকে মজবুত করে তোলার জন্য, সিস্টেম-সহায়ক কালচারকে মজবুত করে তোলার জন্য সে তৈরি করেছে তার নিজস্ব কালচারাল ইন্ডাস্ট্রি। এই ইন্ডাস্ট্রির দায়িত্বগুলো মোটামুটি এরকম:

১. সমস্ত রকমের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে ধীরে-ধীরে শেষ করে এক দেশ এক সংস্কৃতি-র জন্ম দেওয়া। কারণ এই রিডাকশনিস্ট অ্যাপ্রোচ থেকে এত বৈচিত্র্য সামলানো অসম্ভব। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, এক লক্ষ দশ হাজার দেশি ধানের প্রজাতির যে বিপুল বৈচিত্র্য তাকে মেন্টেন করার চেয়ে অনেক সহজ উপায় হলো এসব ধানকে শেষ করে দিয়ে গোটা দেশ বা পৃথিবীকে দু-চার রকমের চালের ভাত খাওয়ানো৷ কারণ আগে এই হাজার লক্ষ ধানের দায়িত্ব নিতেন গ্রামীণ কৃষক তথা কৃষিবিজ্ঞানীরা। এখন দায়িত্ব নিয়েছেন সিস্টেমের হর্তাকর্তারা। মুনাফা অর্জন করতে হলে সবার আগে খাবার জায়গাটা ধরে ফেলতেই হতো। তাই ভুবনের ভার নিতে হলো। সবাইকে খাওয়াবার ভার। আদিবাসীদের মতোই দেশি ধানগুলোকে তাই একটা দোষ অবশ্য দিতে হয়েছিল। একটা মিথ্যা কথাকে বারবার বলে-বলে সত্যি করতে হয়েছিল যে এরা অনুন্নত ধানের জাত। এদের ফলন কম। এদের দিয়ে গোটা দেশের পেট ভরানো যাবে না। দেশের জনসংখ্যা বেড়েছে ৫ গুণ আর খাদ্য উৎপাদন বেড়েছে ১২ গুণ। অথচ হাঙ্গার ইনডেক্সে দেশ শেষের দিক থেকে প্রথম। দেশের ৪০% মানুষ একবেলা খেতে পায়। আবার এফসিআই থেকে ফেলা যায় আঠারো কুড়ি লক্ষ মেট্রিক টন ধান গম!

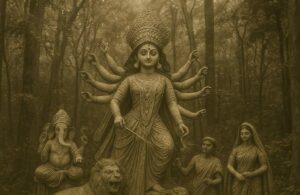

২. এও অবশ্য বোঝা যায়নি আজও,'শালী ধানের চিড়া/বিন্নি ধানের খই' এই ছড়াটা, 'আইআর ৩৬ ধানের চিড়া/ আইআর ৩৬ ধানের খই' হলে শুনতে কেমন লাগত, ভাবতে কেমন লাগত! গ্রামকে গ্রাম ঘুরে খুঁজে এনে বলে না দিলে কেউ তো আর জানবে না দুর্গাপুজোও আসলে একটা ফসল কাটার উৎসব। আমাদের অজান্তে হারিয়ে যাওয়া আউশ বা ভাদুই ধানের মরশুম থেকে একটা ধান উঠত যার নাম ছিলো "দুর্গাভোগ"। পূজার ব্রতী এই ধান নিজে চাষ করতেন অথবা সংগ্রহ করে আনতেন গ্রামের অন্য কোনো কৃষকের কাছ থেকে। ভাদ্রে কেটে আনা এই নতুন দুর্গাভোগ ধান দিয়েই নবপত্রিকা সাজানো হত মা দুর্গার জন্যে। সেই দুর্গাভোগ আর প্রায় নেই। কোনো ধানও আর ভাদ্রে কাটা হয় না। সবই কাটা হয় অগ্রহায়ণে। কে জানে আশ্বিন মাসের পূজায় নবপত্রিকায় ব্যবহৃত ধান এখন কোনটা? কে জানে সেই ধানটিকে নতুন ধান বলা চলে কী করে!

৩. স্বাধীনতা, সৃজনশীলতা ও আনন্দের বাইরে গিয়ে জীবনের আরো নানা চাহিদার সৃষ্টি করা, যাতে আমরা প্রচুর অপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে উৎসাহী হই। আমাদের মনে ক্রমাগত এমন অতৃপ্তি, অসন্তোষের জন্ম দিয়ে চলা, যাতে আমাদের মনে হয় এইরকম ধরনের পণ্যের গ্রাহক না হতে পারলে আমাদের জীবন বৃথা।

৪. বিভিন্ন গোষ্ঠীর সহাবস্থান, সহযোগিতার যাবতীয় ঐতিহ্যকে গুলিয়ে দিয়ে মানবমনে যা যা কিছু দ্বেষ-হিংসা-বিভাজন-প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করতে পারে তার জোরদার অনুশীলন চালাবার মতো কন্টেন্ট তৈরি করে যাওয়া।

২

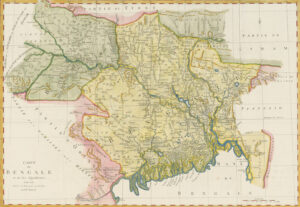

এমন মানবজমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা

কী দিয়ে আবাদ করব? কী কী উপকরণ আছে আমার হাতে? 'সমবায়ের কৃতিই সংস্কৃতি'। কোথায় আমার সমবায়? কী তার কৃতি? আমি আমাকে আবাদ করতে পারছি না। কীভাবে এই সমস্যার সৃষ্টি? কীভাবে আমার সমবায় ও তার কৃতি থেকে আমার বিযুক্তি? আমাকে আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে, ভিন্ন করে দেওয়া হচ্ছে আমার ভাষা থেকে। 'মাতৃভাষা' কথাটার মধ্যেও একধরনের সমস্যা থাকছে। আমাকে শিখতে হবে মান্য বাংলা। শিখতে হবে কারণ তা আমার স্কুল কলেজে লেখাপড়া করবার ভাষা, কর্মক্ষেত্রের ভাষা, উপার্জনের ভাষা। সারা পৃথিবীর নিরিখে যেমন ইংরেজি ভাষা, তেমনই। সমস্যা এই যে, সুন্দরবনে আমার জন্ম, এই মান্য বাংলার বহু আগে আমার চারিদিকে যা শুনেছি তা হলো 'দোখনো ভাষা'। তাই, দোখনো সবার আগে আমার মাতৃভাষা। কিন্তু স্কুল-কলেজ-সমাজে এই ভাষা মার্জিত নয়। এই ভাষা ভদ্রলোকের ভাষা না। এই ভাষা কালচারড লোকের ভাষা না। ফলে, অনেকেরই এই অ্যাংজাইটি থেকে ভাষাটার সঙ্গে ক্রমশ দূরত্ব বাড়তে থাকে। অথচ আমার অঞ্চলের, আমার গোষ্ঠীর আচার-ব্যবহার, কৃষিসংস্কৃতি, পালা পার্বণসহ যা কিছু আছে তার সবটা কথিত ও লিখিত হচ্ছে এই ভাষায়। 'সাধারণ মানুষ' বলে আমরা যাদের বলি, সুন্দরবনের সেই সাধারণ মানুষেরা কথা বলেন দোখনো ও সুন্দরী ভাষায়। তাঁদের সব চিন্তা, মন্তব্য, আলোচনা, সমালোচনা, ভাষ্য, সংরক্ষণ ভাবনাকে তাঁরা রাখেন এই ভাষার ছড়া-গান-পালায়, কবিতায়, ছোট গল্পে, উপন্যাসে। এইসব লেখা পড়তে পারলে সুন্দরবন বললে যে দ্বিমাত্রিক ভূরাজনৈতিক মানচিত্র আমার মনে আছে, তার সত্যিকারের উদ্বোধন হতে পারত। সারা পৃথিবী ঘোরা সম্ভব নয়। তাই বলে এই পাতলা ম্যাপটা তো পৃথিবী নয়! দেশ মানে তো ম্যাপ নয়! তার উদ্বোধন চাই মনের ভিতরে।

সুন্দরবন

আমার স্কুলে 'সুন্দরবন' ছিল নামমাত্র। কিছু বাছাই করা প্রাণহীন গান, নাটক আর ওপর-ওপর অল্প-অল্প আলোচনা দিয়ে আমার শিক্ষাদীক্ষা। আমার নিজেকে জানা নেই, ফলে অপরকেও জানা নেই। অপরকে জানা নেই, তাই নিজেকে জানা নেই। সুন্দরবন ও তার সংস্কৃতিকে আমার দোখনো ভাষায় জানতে পারলে আমি জানতাম সুন্দরবনে সুন্দরী, দোরোসহ আরো নানা ভাষা আছে। আমি জানতে পারতাম এখানে বেদিয়া, রাজবংশী, লোধা, শবর, হো, ওরাওঁ, মুন্ডা, সাঁওতাল, ভূমিজ গোষ্ঠীর মানুষেরা রয়েছে। সমুদ্রের ধারে জেলেপাড়ায় মিশে রয়েছে যশোর, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালির ভাষা। কিন্তু আমরা জানতে পারি না জঙ্গলজীবন। জানতে পারি না দক্ষিণরায় কালুরায় বড়খাঁ গাজী, বারা ঠাকুর, মাকাল ঠাকুর, সত্যপীর, আটেশ্বর, বনবিবি ওলাবিবি-র জীবন। আমার সাংগীতিক মানচিত্র থেকে বাদ পড়ে যায় মনসা ভাসান গান, বাল্লক কীর্তন, বোনবিবি পালা, দুখে যাত্রা, দেল-এর গান, আব্বাসউদ্দীন আহমেদ, আব্দুল জব্বার, জারি সারি ভাটিয়ালি।

বোনবিবি

উৎপাদন ব্যবস্থার ধারক যে কালচারাল ইন্ডাস্ট্রি, সে আমাকে শেখায় সুন্দরবন কাকে বলে! সুন্দরবন মানে বাঘ, কুমির, দুই রাত তিনদিনের প্যাকেজ ট্যুর, দেশি মুরগির ঝাল-ঝাল মাংসের চাট ও মদ-সহযোগে ট্রাইবাল ডান্স, জয়নগরের মোয়া, জঙ্গলের মধু "ব্লাড হানি", বিধবাগ্রাম ইত্যাদি! কালচারাল ইন্ডাস্ট্রি আমাকে এগুলো শেখায় কারণ এগুলিকে খুব ভালো করে পণ্য হিসাবে বিক্রি করা যায়। সেখান থেকে অনেক টাকা রাজস্ব আসে, বৈদেশিক মুদ্রা আসে, জিডিপি বাড়ে, উন্নয়ন হয়। কালচারাল ইন্ডাস্ট্রি সুন্দরবনকে ঘিরে তৈরি করে আশিস নন্দী-র কথায় 'দারিদ্র্যের সুন্দর ও প্রসরমান ভবিষ্যৎ'। আমি বলি দারিদ্র্যের প্রকল্প, যা আমাদের রাষ্ট্র কার্ডের মতো ব্যবহার করবে তার সুবিধার্থে। দারিদ্র্যকে বিক্রি করবে নিজের ইচ্ছেমতো।

আরও পড়ুন:

নোনা জমিতেই ফলবে ‘সোনা’, এই বিশেষ ধানের হাত ধরেই ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন সুন্দরবনের চাষিরা

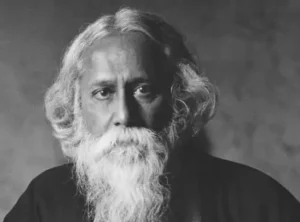

ঠিক যেমন বাংলা ও বাঙালি মানে, মাছভাত, দইমিষ্টি, উত্তম-সুচিত্রা, একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর দুর্গাপূজা। মাদারিহাটের রাস্তায় মৌমাছির দিকে হাঁটতে-হাঁটতে আশিকার কাছে শুনব সারুল, করম পরব, যা কোণঠাসা হয়ে গেছে কোট আনকোট বাঙালির শ্রেষ্ঠ পূজা দুর্গাপূজার কাছে! এইভাবেই আমাদের না-জানা সাংস্কৃতিক চিহ্নগুলি বিস্তৃত হবে প্রথমে মানুষ থেকে মানুষে, গ্রাম থেকে গ্রামে, জেলা থেকে জেলায়, রাজ্য থেকে রাজ্যে, শেষে দেশ থেকে দেশে৷ এইভাবে আমার মানবজমিনকে প্রস্তুত করে তোলা যাবে হিংসা, দ্বেষসহ যাবতীয় অমানবিক অনুশীলনের দিকে। আমি অনুগত, প্রশ্নহীন ক্রেতা নির্বিবাদে মেনে নেব সবকিছু। মানুষের প্রভূত ইকোলজিকাল ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব রয়েছে। বিবিধ সংরক্ষণ প্রয়াসে তার যেমন দায়দায়িত্ব আছে, তেমন তার নিজের সংরক্ষণও সমানভাবে জরুরি। তাই কালচার বা সংস্কৃতি প্রসঙ্গে এই বিষয়গুলি আমাদের বোঝবার সময় একেবারে সমাগত। বলা ভালো, ধার করা সময়ে বেঁচে থাকতে-থাকতে আমাদের এটা বুঝে নিতেই হবে যে, যা কিছুকে আগ্রাসন বলে ভাবি, যা কিছু আমাদেরকে পীড়িত করছে, যা কিছুকে ভয় লাগছে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে আমার হাতে সবচেয়ে বড়ো শক্তি বা হাতিয়ার আমার সংস্কৃতিকে জানা। আমার মাটির সঙ্গে আমাকে কে বেঁধে রাখবে সংস্কৃতি ছাড়া?

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp