সঞ্জীবচন্দ্র থেকে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।। বাঙালির ভূগোল শিক্ষক ওঁরাই!

Bengali Literature: বাংলা সাহিত্যের মজাটা অন্য জায়গায়। পাঠ্য বইয়ের ইতিহাস যতটা বিরক্তিকর, বাংলা সাহিত্য ঠিক তার উলটো।

বাংলা সাহিত্য শুধুমাত্র মনোরঞ্জন দেওয়ার জন্য নয়, উপরন্তু নিজের শিকড়কে জানার ভিত্তিও। ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহ-র মতে, সাহিত্যের মাধ্যমে ইতিহাস বা ভূগোলকে যদি বলা যেত, তা আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছত। বলা বাহুল্য, বাংলা সাহিত্যের অনেক লেখক-ই সে কাজটিই করে চলেছেন দীর্ঘ দিন ধরে। বাংলা সাহিত্যের মজাটা অন্য জায়গায়। পাঠ্য বইয়ের ইতিহাস যতটা বিরক্তিকর, বাংলা সাহিত্য ঠিক তার উলটো। এখানে ইতিহাসের মধ্যে একটা অমোঘ প্রেম আছে, যা পড়তে পড়তে পাঠকরা হারিয়ে যায়।

প্রথমেই বলতে হয় সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা। 'পালামৌ' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটা মাইলস্টোন। যে ভ্রমণকাহিনি আদতে একটা স্থান এবং তার জনজীবন সম্পর্কে বাঙালিকে সুনির্দিষ্ট তথ্য দিয়েছ। পাঠক প্রথম অচেনা পালামৌকে চিনেছে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'পালামৌ' স্বল্পপরিসরে অনবদ্য, সরল এক ভ্রমণকাহিনি যেখানে আধুনিকতার গতিময়তা নেই, বর্ণনার বাহুল্য নেই কিন্তু আছে প্রকৃতির স্নিগ্ধ রূপের এক দীপ্তি, যা এই ভ্রমণকাহিনিকে অনেকাংশে সার্থকতা দান করেছে। আদিম 'কোল' জনগোষ্ঠীর জীবন, জীবিকা, আচার-ব্যবহার প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না সবই আছে তাঁর রচনার পরতে-পরতে। তিনি লিখেছিলেন:

সেই নির্জন স্থানে মনকে একা পাইতাম, বালকের ন্যায় মনের সহিত ক্রীড়া করিতাম। এই পাহাড়ের ক্রোড় অতি নির্জন, কোথাও ছোট জঙ্গল নাই, সর্বত্র ঘাস। অতি পরিষ্কার, তাহাও বাতাস আসিয়া নিত্য ঝাড়িয়া দেয়। মৌয়াগাছ তথায় বিস্তর। কতকগুলি একত্রে গলাগলি করে বাস করে, আর কতকগুলি বিধবার ন্যায় এখানে-সেখানে একাকী থাকে, তাহারই মধ্যে একটিকে আমি বড় ভালোবাসিতাম, তাহার নাম 'কুমারী' রাখিয়াছিলাম।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'পালামৌ' ভ্রমণকাহিনিতে সাহিত্যকে ব্যবহার করেছেন ইতিহাস ও ভূগোল বোঝানোর এক সংবেদনশীল মাধ্যমে। তিনি শুধু প্রকৃতির রুক্ষ সৌন্দর্য নয়, দেখেছিলেন আদিবাসী সমাজের দারিদ্র্য, ব্রিটিশ শাসনের অবহেলা ও শোষণ। ঘন জঙ্গল, শুষ্ক জলবায়ু, পাহাড়ি জনপদ আর খরায় জর্জরিত মাটির বর্ণনায় তিনি এক অনন্য ভূগোলচিত্র এঁকেছেন, আর সেই প্রাকৃতিক পটভূমির মধ্যেই তুলে ধরেছেন এক নিপীড়িত সময়ের সামাজিক ইতিহাস। তাই 'পালামৌ' কেবল ভ্রমণ নয়, সাহিত্যের আড়ালে লেখা এক জীবন্ত ইতিহাস ও ভূগোলের পাঠ।

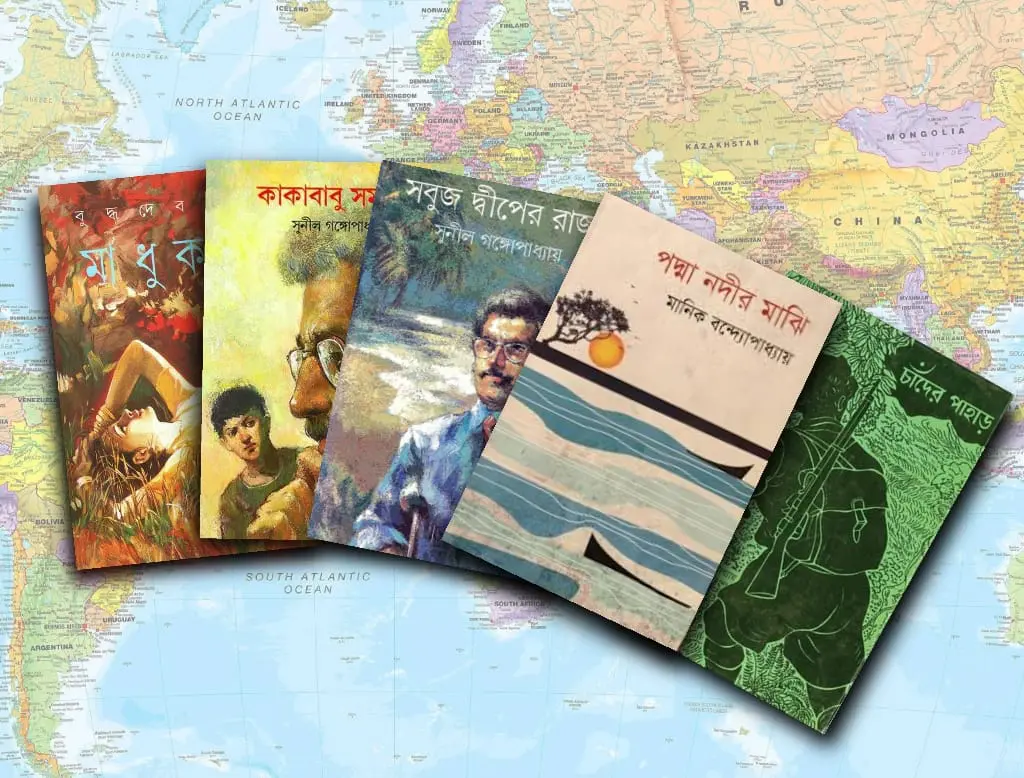

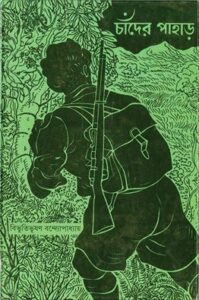

'চাঁদের পাহাড়-এর প্রচ্ছদ

'চাঁদের পাহাড়' এখনও পর্যন্ত বাংলা সিনেমায় সর্বাধিক বাণিজ্য করা সিনেমার তালিকায় প্রথমে। যদিও পরিচালক কিংবা অভিনেতার গুরুত্ব এখানে বৃহৎ নয়। এখানে বৃহৎ হয়ে আছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তিনি কোনওদিন আফ্রিকা যাননি। অথচ তাঁর কলমের শক্তি পাঠক মনকে পৌঁছে দিয়েছে নস্টালজিয়ার আফ্রিকায়। ‘পথের পাঁচালী'-তে গ্রামীণ নদী, কাশবন, আমবাগান, ঋতুর পালাবদল এইসব বর্ণনার মধ্যে দিয়ে তিনি পাঠকের মনে এক জীবন্ত ভূগোল নির্মাণ করেছেন। যেখানে স্থান, পরিবেশ ও আবহাওয়ার পরিবর্তন মানুষের মানসিক জগতকে গড়ে তোলে। আবার ‘ইছামতী’ উপন্যাসে আমরা দেখি জমিদারি ব্যবস্থার পতন, ব্রিটিশ শাসনের প্রান্তিক প্রভাব এবং নদীঘেঁষা কৃষিজীবী সমাজের ভাঙন যা এক নিঃশব্দ ঐতিহাসিক রূপান্তর। তাঁর লেখায় নদী যেমন জীবনের ধারক, তেমনই ক্ষয়ের প্রতীকও; প্রকৃতি যেমন আশ্রয়, তেমনই এক তীব্র ইতিহাসবাহী সত্তা। বিভূতিভূষণ সাহিত্যের আড়ালে পাঠককে শিখিয়েছেন মাটির ভাষা ও সময়ের ইতিহাস।

আরও পড়ুন-

বাংলায় অবহেলিত পড়ে থাকে দেবী চৌধুরাণীর মন্দির, উপন্যাস যেখানে বাস্তবে নেমে আসে

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য পড়ে যে কেউ প্রথমেই বুঝতে পারেন, তিনি কেবল গল্পকার নন—একজন ভূপ্রকৃতি-সচেতন কথাকার। তাঁর রচনায় পশ্চিম বাংলার বিশেষ করে বীরভূম জেলার ভূগোল এমনভাবে মিশে আছে যে পাঠকের কাছে তা আর পটভূমি হয়ে থাকে না, হয়ে ওঠে চরিত্রের সমান গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। এই অঞ্চলের খরাপীড়িত ভূমি, রুক্ষ মাটি, শুকনো নদীখাত, ধুলোবালি, পাথর, বন আর নির্ভরশীল কৃষিজীবন—সব কিছু যেন গল্পের শরীরের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা' পড়লে বোঝা যায়, বাঁকা নদীর ধারে গড়ে ওঠা জনপদটির জীবন, নদীভাঙন, খরা, বর্ষা আর কৃষিজমির উর্বরতা নিয়ে যেভাবে গড়ে উঠেছে, তা নিছক সাহিত্য নয়—এ যেন এক জীবন্ত ভূগোলচিত্র। নদীর বাঁক, বর্ষার অনিয়ম, শুষ্ক মাটির কান্না, বনজীবনের ক্ষয়, এসবের প্রভাব কেবল প্রকৃতির বিবরণে সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা মানুষের মনস্তত্ত্ব, সামাজিক সম্পর্ক, বিশ্বাস এবং আচরণ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। 'গণদেবতা' উপন্যাসে যেভাবে গ্রামের ধর্ম-রাজনীতি-সমাজ একসূত্রে গাঁথা, তারও মূল ভিত্তি হল একটি বিশেষ অঞ্চলের ভূপ্রকৃতি ও সম্পদের কাঠামো। তাঁর লেখায় প্রাকৃতিক বাস্তবতা সমাজবদলের অনুঘটক, সংঘাতের কারণ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের জ্বালানি হয়ে ওঠে। এ-কারণেই তারাশঙ্করের ভাষা, শব্দচয়ন, উপমা—সবকিছুতে একধরনের ভূগোলবোধ থাকে, যেখানে মাটি, বাতাস, বৃষ্টি কিংবা গাছপালাও পাঠকের চেতনায় জেগে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে অনেকেই প্রকৃতিকে বিষয় করেছেন, কিন্তু তারাশঙ্করের কাছে প্রকৃতি শুধুই সুন্দর নয়—তা বাস্তব, নির্দয়, প্রয়োজনমাফিক, এবং সমাজঘটিত। ফলে তাঁর সাহিত্যে ভূগোল নিছক অবস্থান নয়, তা নিয়তি, যা মানুষকে গড়ে তোলে আবার ভেঙেও দেয়।

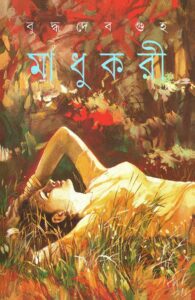

বুদ্ধদেব গুহ-র উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহর সাহিত্যে প্রকৃতি যেন এক জীবন্ত ভূগোল, যা শুধু পটভূমি নয়, বরং চরিত্র ও গল্পের অন্তরপ্রবাহ। গারো পাহাড়, বরাক উপত্যকা, শিলং, সুন্দরবন, মধ্যপ্রদেশের বিস্তৃত অঞ্চল তাঁর রচনায় এমনভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে, যেন পাঠক চোখে দেখতে পান সেই মাটি, গন্ধ ও আকাশের রং। তাঁর লেখায় আদিবাসী সমাজের কষ্ট, বনাঞ্চলের ধ্বংস, শহুরে আগ্রাসন ও উন্নয়নের নামে প্রাকৃতিক শোষণ—সবই উঠে আসে গল্পের ছায়ায়। ‘মাধুকরী’, ‘জঙ্গলমহল’, ‘কোয়েলের কাছে’, ‘বন জ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে’— এই সমস্ত গ্রন্থগুলিতে নাগরিকতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা এই ভূমি ও মানুষ আমাদের শেখায় সময়চক্রের ইতিহাস এবং প্রকৃতি-কেন্দ্রিক এক গভীর ভূগোলচেতনা। আসাম-বাংলা-বিহার-ওড়িশার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ফিরে-ফিরে এসেছে তাঁর নানান সৃষ্টিতে। ১৯৫৯ থেকে ১৯৭২— এই পনেরো বছরে নিয়মিত তিনি ছুটে গেছেন ওড়িশায়। কখনও এক বছরেই দু-তিনবার। বারবার শুনিয়েছেন টুল্বকার ভীমধারা আর পুরুনাকোটের পথের কথা, বিরিগড়ের চন্দনী আর ফুলবনীর ফুলমণির কথা, লবঙ্গীর গেণ্ডুলিবনের পূর্ণিমার চাঁদ আর বাঘমুণ্ডার হাতিগিজা পাহাড়ের কথা। আসলে, বুদ্ধদেব গুহ সাহিত্যের ছলে পড়িয়ে দেন প্রান্তিক ইতিহাসের পাঠ।

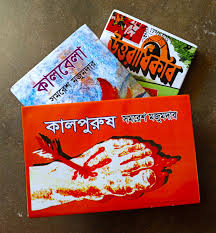

সমরেশ মজুমদারের ট্রিলজি

সমরেশ মজুমদারের সাহিত্য, বিশেষত ‘উত্তরাধিকার’, ‘কালবেলা’, ও ‘কালপুরুষ’ এই ত্রয়ী উপন্যাসে ইতিহাস ও ভূগোল মিশে গিয়েছে গল্পের শরীরে। ‘উত্তরাধিকার’-এ তিনি তুলে ধরেছেন দার্জিলিং ও ডুয়ার্স অঞ্চলের চা-বাগান কেন্দ্রিক সামাজিক কাঠামো, আদিবাসী শ্রমিকদের জীবনযাপন ও উপনিবেশিক বাঙালির উত্থান, যা এক-অর্থে উত্তরবঙ্গের সামাজিক ভূগোলের জীবন্ত দলিল। ‘কালবেলা’ কলকাতা শহরের রাজনৈতিক টানাপোড়েন, ছাত্র আন্দোলন, নকশালবাড়ির গোপন রাজনীতি—সব মিলিয়ে এক নিঃশব্দ ইতিহাসবয়ান। আর ‘কালপুরুষ’-এ সেই রাজনীতি, পারিবারিক উত্তরাধিকার ও স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় বাঙালির সমকালীন ইতিহাস। ফলে, সমরেশ মজুমদার আমাদের শোনান গল্প, আর দেখান সেই গল্পের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বাংলার মাটি ও সময়ের মানচিত্র। তাঁর উপন্যাসে ভূগোল শুধু পটভূমি নয়—তা চরিত্র হয়ে ওঠে, এবং ইতিহাস আসে সময়ের স্রোতে গোপন শিকড় হয়ে।

'সবুজ দ্বীপের রাজা'-এর প্রচ্ছদ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে যে অবদান রেখে গিয়েছেন, তার অনেকটা জুড়েই রয়েছে ইতিহাস। তাঁর অতুলনীয় লেখাগুলিকে নিয়ে নাড়াঘাটা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় তাঁর লেখায় আবর্তিত হয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইতিহাস এবং সভ্যতা। ভারত, বাংলাদেশ এবং প্রবাসী ইতিহাসও হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্যের উপাদান। পাঠ্য বইয়ের ইতিহাসের চেয়ে বাঙালির কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে কাকাবাবুর রোমাঞ্চকর অভিযান। যে-সময়কালে সুনীল কাকাবাবু লিখলেন, তিনি তখনও জানতেন না তাঁর কিশোর সাহিত্য কোনও বয়সের গণ্ডিতে আটকে থাকবে না। কিশোর সাহিত্য হয়ে উঠবে সর্বসাধারণের। নতুন করে সুনীলকে চিনল পাঠকরা। বাংলা সাহিত্যে কাকাবাবু নামটি শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে এক সাহসী, নির্ভীক এবং মানবিক চরিত্রের ছবি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্ট এই চরিত্র আজও কিশোর থেকে প্রৌঢ় সকল পাঠকের মনে গেঁথে আছে। সুনীলের লেখার মধ্যে দিয়ে কত কিছুর প্রতি অমোঘ আকর্ষণ জন্মে যায়। ‘পাহাড় চূড়ায় আতঙ্ক’ উপন্যাসে ক্রেভিসের মধ্যে সন্তু তলিয়ে যাচ্ছে। কাকাবাবু, মিংমা লক্ষ্যই করছে না। এভারেস্টের কোলে সেই জনমানবশূন্য ধূ-ধূ বরফঢাকা এলাকায় যেখানে শুধু দাঁড়িয়ে একটা পাথুরে গম্বুজ। 'অ্যাভালান্স' মানে যে ‘হিমবাহ ভেঙে পড়া’ সেই প্রথম জেনেছিলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে। মনে পড়ে 'ভয়ংকর সুন্দর'-এর কথা। সে যেন বাড়ি বসেই কাশ্মীর ভ্রমণ। তারপর 'খালি জাহাজের রহস্য', কাকাবাবু ক্যানিং হয়ে সুন্দরবনে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে পান হারিয়ে যাওয়া খ্যাতনামা সুইডিশ বিজ্ঞানী ইংগমার স্মেল্টকে। কাকাবাবুর সেই নাইরোবি ভ্রমণ ‘জঙ্গলের মধ্যে এক হোটেল’। নাইরোবি শহরটা নাকি একটা চিড়িয়াখানার মতো, লোহার জালে ঘেরা আর খোলা জায়গায় ঘুরে বেড়ায় জন্তু-জানোয়ার। 'সবুজ দ্বীপের রাজা' উপন্যাসে আন্দামানে বন্দি স্বাধীনতা সংগ্রামীর উধাও হওয়ার খবর পাওয়া-সহ বিভিন্ন বিষয়ের সন্ধান সে কিন্তু বই পড়েই পেয়েছে। 'মিশর রহস্য' উপন্যাসে দেখা যায় কাকাবাবু ইজিপ্টের একটি প্রাচীন ভাষা জানে। ‘বই’ যে কাকাবাবুর প্রধান শক্তির মধ্যে একটি, বিভিন্ন সময়ে তা বোঝাই যায়। তার পায়ে শক্তি নেই, ক্রাচে ভর দিয়ে চলতে হয়।

আরও পড়ুন-

উপন্যাসের নামে রাস্তার নাম! কলকাতাই করে দেখিয়েছে!

কিন্তু নিজের মনোবলের ওপর ভর করেই সে চলেছে একের পর এক দুঃসাহসিক অভিযানে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্ট এই চরিত্র পাঠককে কেবল দুর্ধর্ষ অভিযানেই মুগ্ধ করেননি বরং বিশ্ব ইতিহাস, ভৌগোলিক বিস্ময়, প্রাচীন সভ্যতা ও নানা জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন। তাঁর গল্পের মাধ্যমে বাঙালির জানার দিগন্ত প্রসারিত হয়েছে। তিনি যেন প্রতিটি গল্পে পাঠকের হাতে পৃথিবীর মানচিত্র তুলে দিয়েছিলেন। কাকাবাবুর মাধ্যমে কিশোর সমাজ শিখেছে, তাদের জানার অধিকার সীমাহীন, তাঁদের সাহসের গণ্ডি দেশের ভৌগোলিক সীমানা দিয়ে আটকে থাকে না। সমাজতত্ত্বের ভাষায়, এটা 'সীমান্ত-চেতনার ভাঙন' যেখানে মানুষ নিজের ছোট সীমার বাইরে গিয়ে বৃহৎ সমাজ ও বিশ্বকে আপন করে নিতে শেখে। এছাড়াও তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'পূর্ব-পশ্চিম', 'সেই সময়', 'প্রথম আলো' ভৌগলিক মানচিত্রের এক রূপকথা।

খুব সাম্প্রতিক সময়ে পরিমল ভট্টাচার্যের 'দার্জিলিং- স্মৃতি সমাজ সাহিত্য' বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য উদাহরণ। তাঁর দার্জিলিং আমাদের চেনা দার্জিলিঙের চেয়ে আলাদা। উপন্যাসে পরিমল লিখছেন দার্জিলিং গড়ে ওঠার ইতিহাস, ব্রিটিশদের পরিকল্পনার আর দেশজ কুলি-কামিনের পরিশ্রমের ইতিহাস। তাঁর লেখায় ফুটে উঠছে লোকায়ত লেপচা-গোরখা-তিব্বতি মানুষের কঠিন জীবনযাপন। জানতে পেরেছি, পার্বত্য ভূ-প্রকৃতির জলের হাহাকার। লেখক দার্জিলিংকে শুধু পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে দেখেননি, বরং তিনি তাকে একটি সাংস্কৃতিক ও প্রাকৃতিক গবেষণাগ্রন্থ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। পাহাড়ি পথ, চা-বাগান, পাহাড়ের বিচিত্র জনজীবন, ভাষা ও খাদ্য—সবই এখানে আন্তঃক্রিয়াশীলতা পেয়েছে। সব মিলিয়ে, 'দার্জিলিং' বইটি ভূগোলকে এক গবেষণাধর্মী, ব্যক্তিগত ও নান্দনিক প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করেছে — যেখানে পাহাড় ও মানুষের প্রতিবেশেই গড়ে উঠেছে এক জটিল ও মানবিক বৃত্তান্ত, যা বাংলাভাষায় আবর্তিত হয়েছে গভীর ও উপভোগ্য লিখনশৈলীতে।

'পদ্মা নদীর মাঝি'-র প্রচ্ছদ

এছাড়াও সমরেশ বসু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় ভূগোল কখনও চরিত্র, কখনও প্রতিবেশ, কখনও আবার বাস্তবতার নির্মাতা হয়ে উঠে এসেছে। সমরেশ বসু তাঁর লেখায় তুলে ধরেছেন শহরতলির ভাঙাচোরা গলি, শ্রমিক মহল্লা, গঙ্গা-তীরবর্তী কলোনি ও টিটাগড়-কাঁচরাপাড়ার-নৈহাটির রাজনৈতিক ভূগোল, যা শুধু স্থান নয়— একটি শ্রেণি-বাস্তবতারও পরিচায়ক। অন্যদিকে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মা যেন জীবন্ত চরিত্র—নদীর স্রোত, চর-ভাঙন, মৌসুমি ঢেউয়ের মতোই বদলে যায় মানুষের জীবন। তাঁর লেখায় নদীকেন্দ্রিক জীবিকা আর সেই নদীর অনিশ্চয়তা এক বাস্তব ভূগোল নির্মাণ করে। ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া এইসব জনজাতি অধ্যুষিত শুষ্ক, খনিজপ্রধান অঞ্চলের প্রান্তিক ভূগোল ও নিপীড়িত জীবনের মধ্যে দিয়ে মহাশ্বেতা দেবী তুলে ধরে ছিলেন এক বিকল্প বাস্তবতা। পুরুলিয়া জেলার প্রত্যন্ত রাজনয়াগড় অঞ্চলে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী যে ভাবে তাঁর জীবনের শেষ পর্বে একটা সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছিলেন, তা শিক্ষণীয়!

বাংলা সাহিত্য আদতে একটা গোলাকার বৃত্ত। সেই বৃত্ত ধরে শুধু হেঁটে চলা। বাংলার বহু উপন্যাস-গল্প শুধু মানুষের জীবনের কাহিনিই বলে না, তা চিনিয়ে দেয় চারপাশের ভূমণ্ডলকেও। এখানেই ইতিহাস ও ভূগোলের সঙ্গে একাকার হয়ে যায় সাহিত্য।

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp