বাঙালির প্রথম 'দেবদাস' কীভাবে হয়ে উঠেছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া?

Pramathesh Barua : ১৯৪০-এর ৯ আগস্ট, নিউ থিয়েটার্সের ল্যাবরেটরিতে আগুন লাগে। পুড়ে ছাই হয়ে যায় দেবদাস-সহ অজস্র সিনেমার রিল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো দেখছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া।

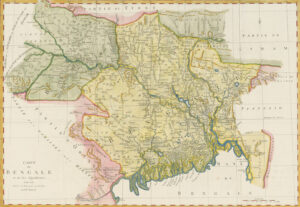

১৯৪০-এর ৯ আগস্ট, নিউ থিয়েটার্সের ল্যাবরেটরিতে আগুন লাগে। পুড়ে ছাই হয়ে যায় 'দেবদাস'-সহ অজস্র সিনেমার রিল। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে অসহায়ের মতো দেখছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। বড়ুয়া সাহেব বলেই ফেলেছিলেন, ‘দেবদাস'টাও পুড়ে ছাই গেল। তখন তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে নিউ থিয়েটার্সের কর্ণধার বীরেন্দ্রনাথ সরকার বলেছিলেন, ‘পোড়েনি! দেবদাস তো আমার পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।’ খোদ উত্তমকুমার পর্যন্ত দেবদাসের ভূমিকায় অভিনয় করার সাহস পাননি তাঁকে দেখে। এতটাই অভিঘাত ছিল বড়ুয়া সাহেবের। কীভাবে তিনি এসে পড়লেন ফিল্মের দুনিয়ায়? গৌরীপুরের রাজাদের শখ ছিল শিকার।গৌরীপুর এস্টেটের রাজপুত্তুর বড়ুয়া সাহেবও শিকারে বেশ পটু ছিলেন। শচীন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায়, ১৯১৫ সালের ৮ মার্চ বড়ুয়া সাহেব প্রথম বাঘ শিকার করেন। তখন তাঁর বয়স মোটে সাড়ে এগারো। সে-বছর জুন মাসে (২ জুন, ১৯১৫) প্রথম চিতা মারেন তিনি। শিকারিজীবনে ৫৪টি বাঘ, ২৩টি চিতা এবং একটি গন্ডার শিকার করেছিলেন বড়ুয়া সাহেব! প্রমথেশ একবার শিকারে গিয়ে ভাল্লুকের হাত থেকে বড়লাট চেমস ফোর্ডকে রক্ষা করেছিলেন।

আরও পড়ুন-

সিনেমায় বেনীআসহকলা-য় স্নান সেরে ওঠে যেসব শ্রেষ্ঠ দৃশ্যগুলি

এহেন তুখোড় শিকারি লেখাপড়াতেও মন্দ ছিলেন না। প্রেসিডেন্সিতে বিএসসি পড়ার পাশাপাশি নাটক করতেন।বন্ধুদের নিয়ে ‘ইয়ং ম্যানস ড্রামাটিক ক্লাব’ তৈরি করেছিলেন, অভিনয়ের সঙ্গে নির্দেশনা, দুটোই সমান-তালে সামলাতেন। শিশির ভাদুড়ির ফ্যান ছিলেন। তখনও নিউ থিয়েটার্স আসেনি, নির্বাক যুগ। ১৯২৯ নাগাদ ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়, দেবকীকুমার বসু, নীতীশ লাহিড়ীরা তৈরি করলেন ‘ব্রিটিশ ডোমিনিয়নস ফিল্ম কোম্পানি’। প্রথম ছবি ‘পঞ্চশর’, পাঁচ পুরুষের এক নারীকে জয় করার গল্প। পরিচালনা করেছিলেন দেবকী বসু। ধীরেনবাবুর ডাকে শুটিং দেখতে গিয়েছিলেন প্রমথেশ। দৃশ্যধারণ হচ্ছিল— নায়ক, নায়িকাকে পাশে নিয়ে বন্দুক চালাবে। কিন্তু নায়ক ল্যাজেগোবরে, ঠিক করে বন্দুক ধরতে পারছিলেন না। অন্যদিকে বন্দুক চালানো তো বড়ুয়া সাহেবের কাছে জলভাত। হাত নিশপিষ করছিল। ময়দানে নেমে পড়লেন, কায়দাকানুন দেখিয়েও দিলেন। ব্যাস! সঙ্গে-সঙ্গে অফার চলে এল। এইভাবেই নাকি চলচ্চিত্র জগতে এসে পড়েছিলেন বড়ুয়া সাহেব। এ-কাহিনিই চলে আসছে বছরের পর বছর যাবৎ।

'মুক্তি'-র পোস্টার

ব্রিটিশ ডোমিনিয়নস ফিল্ম কোম্পানির ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায় এক লেখায় লেখেন, ছবির শুটিং দেখতে গিয়ে শিকারের দৃশ্যে জড়িয়ে গিয়ে সিনেমায় এসে পড়ার গল্পটি আদপে গল্পই। ‘পঞ্চশর’ ছবির একটি চরিত্রে (শিকার সংক্রান্ত ওই বিশেষ চরিত্রে) নাকি তিনি আগে থেকেই বড়ুয়া সাহেবকে নির্বাচন করে রেখেছিলেন। ‘পঞ্চশর’ মুক্তি পেয়েছিল ১৯৩০ সালের ১ নভেম্বর। এ-প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, বড়ুয়া সাহেবের প্রথম অভিনয় ব্রিটিশ ডোমিনিয়নস ফিল্ম কোম্পানির ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘টাকায় কি না হয়’ ছবিতে। কিন্তু সেটি ‘পঞ্চশর’-র পর মুক্তি পেয়েছিল। অর্থাৎ শিকার শেখাতে গিয়ে ফিল্মে আসার ঘটনাটি ভুয়ো। তবে বড়ুয়া সাহেব তুখোড় শিকারি ছিলেন তা সর্বতোভাবে সত্য।

কিন্তু প্রথম পূর্ণাঙ্গ ছবি?

ব্রিটিশ ডোমিনিয়নস ফিল্ম কোম্পানির কোম্পানি ডিরেক্টর হিসাবে বড়ুয়া সাহেব, কালীপ্রসাদ ঘোষের ‘কণ্ঠহার’ ছবির শুটিং দেখতে গিয়েছিলেন। কালীপ্রসাদ ঘোষ দাবি করে গিয়েছেন, তাঁর ‘ভাগ্যলক্ষ্মী’ ছবিতে অভিনেতা প্রমথেশের আত্মপ্রকাশ। কাহিনিকার ছিলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ। সেই ছবিতে বড়ুয়া সাহেব আবার ভিলেনের রোলে পার্ট করেছিলেন। পার্টটা করার জন্যে অবশ্য কোনও পরিশ্রমিক নেননি প্রমথেশ। ছবিটি হয়েছিল ইন্ডিয়ান কিনেমা আর্টসের ব্যানারে। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল বেশ পরের দিকে, ১৯৩২ সালের ১৬ এপ্রিল।

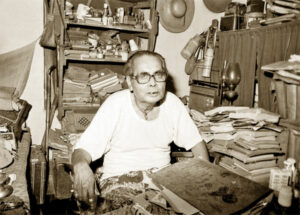

প্রমথেশ বড়ুয়া

বড়ুয়া পিকচার্স (বড়ুয়া ফিল্ম ইউনিট) ও প্রিন্স প্রমথেশ

ব্রিটিশ ডোমিনিয়নস ফিল্মসের ছবি ‘কামনার আগুন’-এ অভিনয় করার জন্যে বড়ুয়া সাহেবকে অনুরোধ করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি প্রস্তাবে রাজি হননি। ব্রিটিশ ডোমিনিয়নস ফিল্মসের পরের ছবি ‘টাকায় কি না হয়’-তে পার্ট করেন বড়ুয়া সাহেব। ছোট্ট পার্ট। কিন্তু করলেন। ‘টাকায় কি না হয়’ মাত্র তিন রিলের ছবি। ১৯৩১ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কর্ণওয়ালিশ থিয়েটারে মুক্তি পেয়েছিল ছবিটি। ওদের পরের ছবি ‘চরিত্রহীন’-এ ডাক পেয়েও করলেন না। তিনের দশক, বড়ুয়া সাহবে তখন অসুস্থ। চিকিৎসার জন্যে বিদেশ গেলেন। শরীর সারিয়ে, দেশে ফিরলেন শুটিংয়ের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি কিনে। গড়লেন বড়ুয়া পিকচার্স। সালটা ১৯৩১। পরিচালক দেবকী বসু ও ক্যামেরাম্যান কৃষ্ণগোপালকে নিয়ে বানালেন ‘অপরাধী’ নামের একটি ছবি। অভিনয় করতে নামলেন নিজেও। সবিতা দেবী অর্থাৎ মিস গ্যাসপার ছিলেন। চিত্রায় ২৮ নভেম্বর, ১৯৩১ সালে মুক্তি পেয়েছিল ছবি। ছবিটি নির্বাক। মুলেন স্ট্রিটে কলকাতার গৌরীপুর হাউজে বড়ুয়া স্টুডিও তৈরি করলেন। তারপর ‘বাংলা ১৯৮৩’ বানালেন। ‘বাংলা ১৯৮৩’ ছিল প্রমথেশ বড়ুয়ার প্রথম সবাক ছবি। রূপবানী হলে ১৯৩২ সালের ২৬ ডিসেম্বর ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। রূপবাণী হলের নামটি রবি ঠাকুরের দেওয়া। ঠিক ছিল ১৯৩২ সালের ১৯ ডিসেম্বর ‘বাংলা ১৯৮৩’, ছবির শো-এর মধ্যে দিয়ে রূপবাণী, ‘হল’ হিসেবে যাত্রা আরম্ভ করবে। কিন্তু হলটি পুরোপুরি তৈরি না হওয়ায় সেদিন ছবি দেখানো যায়নি।

ছবি মুখ থুবড়ে পড়ল। পঞ্চাশ বছর পর কী হবে, সে-কাহিনি দর্শককূল তখন গ্রহণ করেনি। সম সময়ের ভিত্তিতে বানানো ‘নিশির ডাক’ ছবিটিও তেমন চলেনি। ততদিনে আর্থিক সংকট আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। ক্রমেই অর্থাভাবে বন্ধ গেল বড়ুয়া পিকচার্স। ‘নিশির ডাক’ ও ‘বাংলা ১৯৮৩’ ছবিতে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছিলেন সুশীল মজুমদার। তিনি বড়ুয়া সাহেবের কাহিনি নিয়ে ১৯৩২ সালে ‘একদা’ নামে একটি ছবি করেছিলেন। একেবারেই ছোট্ট ছবি, মাত্র ২ রিলের।

নিউ থিয়েটার্স ও প্রথমথেশ

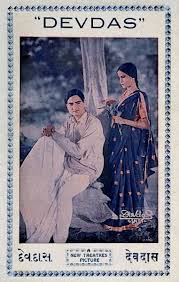

১৯৩৩ সালে বিএন সরকারের নিউ থিয়েটার্সে ঢুকে পড়লেন প্রিন্স। প্রথম ছবি ‘রূপলেখা।’ সেই অনাথ চিত্রনাট্যটি আলো দেখল। নায়িকা যমুনা দেবী। ১৯৩৪ সালের ১৪ মার্চ, চিত্রায় রূপলেখা মুক্তি পায়। এরপর ১৯৩৫ সালে এল মহেন্দ্রক্ষণ, হিন্দি ও বাংলায় তৈরি হল ‘দেবদাস’। বাংলায় দেবদাসের চরিত্রে বড়ুয়া সাহেব আর পার্বতীর চরিত্রে যমুনা। যদিও এই ছবি চলবে না বলে রব উঠেছিল। তখন ছবি মুক্তির আগে শরৎবাবুকে এনে দেখিয়ে, লেখকের মতামত নিয়েছিলেন নিউ থিয়েটার্সের বিএন সরকার। পরের বছর ‘গৃহদাহ’ ও ‘মায়া’ ছবি দুটি হয়। দুটিই সফল হয়। ১৯৩৬ সালের ১০ অক্টোবর চিত্রায় ‘গৃহদাহ’ মুক্তি পায়। ‘গৃহদাহ’-তে বড়ুয়া সাহেব নিজেও অভিনয় করেন।

'দেবদাস'-এর একটি দৃশ্যে প্রমথেশ বড়ুয়া

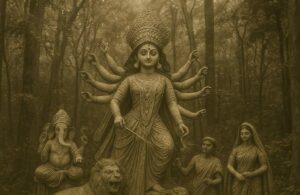

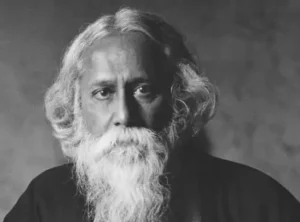

এরপর তৈরি হয় ঐতিহাসিক ছবি ‘মুক্তি’। ‘মুক্তি’-ই প্রথম ছবি, যেখানে রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করা হয়েছিল। এর একটা লম্বা গপ্পো আছে, ১৯০৭ সাল রবি ঠাকুর লিখলেন, ‘দিনের শেষে ঘুমের দেশে’। কবির ‘খেয়া’ কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতার অংশ এটি। এই কবিতায় সুর দিয়ে, গান বানিয়ে নানান জলসা গেয়ে বেড়াতেন পঙ্কজ কুমার মল্লিক। এ-খবর পৌঁছয় জোড়াসাঁকোতে। রথীন্দ্রনাথ ডেকে পাঠান পঙ্কজ মল্লিককে, গানটি শুনতে চান পঙ্কজবাবুর গলায়। তিরস্কৃত হওয়ার ভয়ে পঙ্কজ মল্লিক বলেছিলেন, গানটির রবীন্দ্রনাথেরই সুর করা। কবিপুত্র সে-কথা বিশ্বাসও করেছিলেন। এর মাসখানেকের মধ্যেই ফের তাঁর ডাক পড়ে ঠাকুরবাড়িতে। এবার তাঁকে গানটি গেয়ে শোনাতে হয় রবি ঠাকুরকে! পঙ্কজ মল্লিকের লেখা, ‘আমার যুগ আমার গান’-এ তিনি ওই দিনের স্মৃতিচারণা করেছেন। তাঁর লেখা অনুযায়ী, রথীন্দ্রনাথের নির্দেশে তিনি অর্গানে বসে গান গাইতে শুরু করেছিলেন। কবি তখন চোখ বন্ধ করে ছিলেন। ওদিকে ঘেমে নেয়ে উঠেছিলেন পঙ্কজ মল্লিক। আড়-চোখে কবিকে দেখছিলেন। কবি যে গান শুনছিলেন তা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন পঙ্কজবাবু। এক তরুণের যা হয় তাঁরও তাই হয়েছিল। কারণ উলটো দিকের মানুষটির নাম রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সামনে তাঁর কথা নিজের সুরে গাওয়া, এ-কী সহজ কথা! গান শেষে উঠে দাঁড়ানোর মতো মনোবল ছিল না পঙ্কজ মল্লিকের। গান কেমন লাগল, এ-কথা জিজ্ঞাসা করার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেননি।

আরও পড়ুন-

সিনেমার ভাঙাগড়া ও এক ছবিওয়ালার মন

নিউ থিয়েটার্সের ব্যানারে প্রমথেশ বড়ুয়ার পরিচালনায় ছবি হচ্ছে, তখনও ছবির নাম ঠিক হয়নি। সেই ছবির জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে এই গানটি ব্যবহারের অনুমতি লাভ করেন পঙ্কজবাবু। গানটি ছবিতে ব্যবহৃত হয় ও গ্রামাফোনের ডিস্কেও প্রকাশ পায়। অরাবীন্দ্রিক কাহিনিচিত্র প্রথমবারের জন্য রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহৃত হয়। তবে অনুমোদন আদায়ের ঘটনাটিও বেশ মজার। রবীন্দ্রনাথ তখন প্রশান্তচন্দ্র মহালনবীশের বরাহনগরের বাড়িতে। হাজির হলেন পঙ্কজ মল্লিক, বললেন কয়েকটি গান ছবিতে ব্যবহার করতে চাই। সঙ্গে ‘দিনের শেষে’ নিজে গাইবেন বলেও অনুমতি চাইলেন। ‘দিনের শেষে’ গানটির কথা শুনেই হেসে ফেললেন রবীন্দ্রনাথ। বলেছিলেন, ‘এ গান তো আমায় শুনিয়েই তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে, অমন সুন্দর গলা তোমার পালালে কেন?’ এরপর কী আর উত্তর থাকে! আবার সেই গান শুনতে চাইলেন কবি, পঙ্কজ আবারও শোনালেন। এবং রবিন্দ্রনাথ খুবই আনন্দিত হয়ে সম্মতি ফিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, গানের কথা একটু বদল করে দিলেন রবিন্দ্রনাথ। ‘ফুলের বার নাইকো যাব ফসল যার ফললো না/চোখের জল ফেলতে হাসি পায়’— এর বদলে রবীন্দ্রনাথ বললেন, ‘ফুলের বাহার নাইকো যাহার ফসল যাহার ফললো না/অশ্রু যাহার ফেলতে হাসি পায়’।

'দেবদাস'-এর পোস্টার

পঙ্কজ মল্লিককে বললেন, ‘তুমি লিখে নাও’, তিনি তাই করলেন। তৈরি হল ইতিহাস। ‘মুক্তি’ নামটিও ছবির চিত্রনাট্য শুনে রবীন্দ্রনাথই ঠিক করে দিয়েছিলেন। ১৯৩৭-এর ১৮ সেপ্টেম্বর ‘মুক্তি’ রিলিজ করে। ওই ছায়াছবিতে পঙ্কজ মল্লিক চারটি রবীন্দ্রসংগীত ব্যবহার করলেন — ‘দিনের শেষে’, ‘আমি কান পেতে রই’, ‘সবার রঙে রঙ মেশাতে হবে’ ও ‘তার বিদায় বেলার মালাখানি’। ছবিতে প্রথম দুটি গান নিজে ও পরের দুটি ছবির নায়িকা কাননদেবী গেয়েছিলেন। ছবিটি সফল হয়। প্রমথেশ ও কাননদেবীর জুটিও হিট করে। মুক্তির পর ১৯৩৮ সালে বড়ুয়া সাহেব ‘অধিকার’ নামে একটি ছবি করেন। তার পর বানান কমেডি ছবি ‘রজত জয়ন্তী’। মাত্র পঁচিশ দিনে এই ছবির কাজ শেষ হয়েছিল। এরপর নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে বেরিয়ে আসেন বড়ুয়া সাহেব। সেটা ১৯৩৯ সালের ঘটনা।

এমপি প্রোডাকশনস ও বড়ুয়া সাহেব

১৯৪০ সালে কে মুভিটোনের হয়ে ‘শাপমুক্তি’ বানান। সে-বছরই মুরলীধর চ্যাটার্জীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে দাঁড় করান এমপি প্রোডাকশন। ‘ব্যাক টু ব্যাক’ ১৯৪১-’৪২ মিলিয়ে তিনটি ছবি মুক্তি পায়, ‘মায়ের প্রাণ’, ‘উত্তরায়ণ’, ‘শেষ উত্তর’। তারপর আবার ১৯৪৪-এ ফিরলেন ‘চাঁদ কলঙ্ক’ ছবির মাধ্যমে। পরের বছর করলেন ‘অগ্রগামী’। এরপরই প্রমথেশ বড়ুয়া চলে যান। ফলে, ‘মায়াকানন’ ছবিটি অসমাপ্ত হয়ে পড়ে থাকে। এরপরই তিনি চলে গেলেন না ফেরার দেশে। একদা বাংলা ছবির প্রযোজনা করতেন রবীন্দ্রনাথ মালহোত্রা। তাঁদের আইনি ব্যাপার দেখতেন অবনী মজুমদার। তাঁর শ্যালক ছিলেন তপন সিংহ। এই আইনের কারবারি অবনীবাবুকে অনেকটা প্রমথেশ বড়ুয়ার মতো দেখতে ছিল। সেই কারণে অবনীবাবুকে ‘ডামি’ করে ‘মায়াকানন’ ছবির কাজ শেষ করা হয়েছিল। ‘মায়াকানন’-ই প্রমথেশ বড়ুয়ার শেষ কাজ।

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp