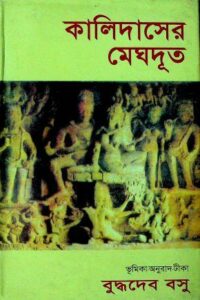

কালিদাসের 'মেঘদূতম'|| রবীন্দ্রনাথ থেকে বুদ্ধদেব বসুর তর্জমায় যেভাবে ধরা দেয়

Kalidas's Meghadoot: খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে কালিদাস সংস্কৃতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচনা করেন ‘মেঘদূতম’। তারপর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই মহাকাব্য। বাংলায় বারংবার ভিন্ন আঙ্গিকে অনূদিত হয়েছে 'মেঘদূত'।

বর্ষা যতটা না প্রেমের, তার চেয়েও বেশি যেন বিরহের। কত কত শতাব্দী আগে, বর্ষার কোনও এক দিনে, প্রিয়ার কাছে এক যক্ষের মেঘকে দূত করে বার্তা পাঠানোর আকুলতাকে ঘিরে মহাকবি কালিদাস রচনা করেছিলেন বর্ষাকাব্য ‘মেঘদূতম’, যা সংস্কৃত সাহিত্যের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের বহু ভাষা, সাহিত্য ও মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছে। বিরহ, অপেক্ষা আর বর্ষার আখ্যান জুড়ে রচিত হয়েছে অনবদ্য এই কাব্য।

আরও পড়ুন-

বিরহ শুধুই বিলাপ নয়, বেদনায় যেভাবে শিউলির মতো হয়ে উঠেছেন রামচন্দ্র, যক্ষ

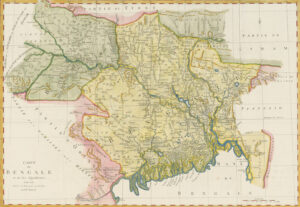

খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে কালিদাস সংস্কৃতের মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচনা করেন ‘মেঘদূতম’। তারপর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই মহাকাব্য। বাংলায় বারংবার ভিন্ন আঙ্গিকে অনূদিত হয়েছে 'মেঘদূত'। 'মেঘদূত' প্রথম অনূদিত হয় ইংরেজি ভাষায়। ১৮১৩ সালে হোরেস হেম্যান উইলসন কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন ইংরেজি অনুবাদ ও টীকা সম্বলিত কাব্য ‘The Megha Duta or Cloud Messenger’। বাংলায় প্রথম মেঘদূতের গদ্যানুবাদ করেন আনন্দচন্দ্র শিরোমণি ১৮৫০ সালে। ‘কাব্যের অনুবাদ কাব্যাকারে করা সমীচীন’, এই ভাবনা থেকে প্রথম পদ্যাকারে মেঘদূত অনুবাদ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৫৯ সালে। উনবিংশ শতকে আরও অনেকজন 'মেঘদূত'-এর বঙ্গানুবাদে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ভুবনচন্দ্র বসাক, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। বিংশ শতকের উল্লেখযোগ্য 'মেঘদূত' অনুবাদক হলেন সতীশচন্দ্র রায়, নরেন্দ্র দেব, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ। একবিংশ শতকেও মেঘদূত অনুবাদের খোঁজ মেলে। দুলাল আচার্য ২০০৩ সালে মন্দাক্রান্তা ছন্দে পূর্বমেঘ উত্তরমেঘ বিভাগ বজায় রেখে 'মেঘদূত'-এর বঙ্গানুবাদ করেছেন।

বুদ্ধদেব বসুর 'মেঘদূত'

প্রতিটি শতকে ভিন্ন-ভিন্ন অনুবাদকের হাত ধরে 'মেঘদূত' নতুন নতুন রূপ ধারণ করেছে। অনুবাদক নিজস্ব যুক্তিবোধ ও সাহিত্যচেতনা অনুযায়ী মূল রচনার ভাবটি যথাসম্ভব বজায় রেখে নিজস্ব শৈলীর স্বকীয়তা মেনে সেই কাব্যের নবজন্ম দেন। সংস্কৃত থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলত যে বিষয়গুলির জন্য পার্থক্য হয় সেগুলি হল, দুটি ভাষার অন্বয়গত পার্থক্য, ধ্বনিগত ও ছন্দগত বিভাজন। সেই সব বজায় রেখেই অনুবাদকরা 'মেঘদূত'-এর অনুবাদ করেছেন। কেউ পদ্য আকারে, কেউ বা করেছেন গদ্যানুবাদ। মেঘদূতের প্রথম শ্লোকটি ধরে আমরা দেখে নেব কীভাবে উৎস এক হওয়া সত্ত্বেও অনুবাদকের দক্ষতা গুণে রচনাগুলি ভিন্ন-ভিন্ন আঙ্গিকের মৌলিক পাঠ হয়ে উঠেছে। কালিদাসের 'মেঘদূত'-এর প্রথম শ্লোকে আমরা পাই,

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ

শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ।

যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু

স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেষু॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পূর্ণ কাব্যটির অনুবাদ না করলেও প্রথম শ্লোকটির তিনরকম অনুবাদ করে দেখিয়েছেন,

১. অভাগা যক্ষ যবে

করিল কাজে হেলা

কুবের তাই তারে দিলেন শাপ—

নির্বাসনে সে রহি

প্রেয়সী-বিচ্ছেদে

বর্ষ ভরি সবে দারুণ জ্বালা।

গেল চলি রামগিরি-

শিখর-আশ্রমে

হারায়ে সহজাত মহিমা তার,

সেখানে পাদপরাজি

স্নিগ্ধ ছায়াবৃত

সীতার স্নানে পূত সলিলধার॥

এই অনুবাদটিতে, তিনি শেষ দুই চরণে অন্ত্যমিল দেখিয়েছেন,

২. যক্ষ সে কোনোজনা আছিল আনমনা,

সেবার অপরাধে প্রভুশাপে

হয়েছে বিলয়গত মহিমা ছিল যত—

বরষকাল যাপে দুখতাপে।

নির্জন রামগিরি- শিখরে মরে ফিরি

একাকী দূরবাসী প্রিয়াহারা,

যেথায় শীতল ছায় ঝরনা বহি যায়

সীতার স্নানপূত জলধারা॥

আবার, এই অনুবাদটিতে চার চরণে অন্ত্যমিল ও একযোগে মধ্যমিল দেখিয়েছেন।

৩. কোনো-এক যক্ষ সে

প্রভুর সেবাকাজে

প্রমাদ ঘটাইল

উন্মনা,

তাই দেবতার শাপে

অস্তগত হল

মহিমা-সম্পদ্

যত-কিছু॥

কান্তাবিরহগুরু

দুঃখদিনগুলি

বর্ষকাল-তরে

যাপে একা,

স্নিগ্ধপাদপছায়া

সীতার-স্নানজলে-

পুণ্য রামগিরি-

আশ্রমে॥

এই অনুবাদটি মিলহীন। এই তিনটি অনুবাদের উৎস এক, ভাষা এক এবং অনুবাদক একই ব্যক্তি। তবুও প্রকাশভঙ্গি ও লেখনশৈলীর বৈচিত্র্যে তিনটি অনুবাদই ভিন্ন। 'মেঘদূত-এর অনুবাদগুলির মধ্যে অন্যতম পাঠকপ্রিয় বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ। পূর্বে অনুবাদগুলি ছন্দ আকারে করা হলেও ১৯৫৭ সালে বুদ্ধদেব বসু যখন অনুবাদ করেন, তখন বাংলা সাহিত্যে গদ্যকবিতার ধারা প্রচলিত হয়ে গিয়েছে। তিনি প্রথম শ্লোকটির অনুবাদ করেন এইভাবে,

জনেক যক্ষের কর্মে অবহেলা ঘটলো ব’লে শাপ দিলেন প্রভু,

মহিমা অবসান, বিরহ গুরুভার ভোগ্য হ’লো এক বর্ষাকাল;

বাঁধলো বাসা রামগিরিতে, তরুণ স্নিগ্ধ ছায়া দেয় যেখানে

এবং জলধারা জনকতনয়ার স্নানের স্মৃতি মেখে পুণ্য।

বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ অবিকল। মূল লেখা থেকে তিনি কিছু ছাড়েননি, জোড়েননি। তিনি মোট ১১৮টি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ করেছেন এবং প্রতি শ্লোক পিছু চার চরণ বরাদ্দ রেখেছেন। ‘কালিদাসের বক্তব্যকে বিশ্লেষণধর্মী বাংলা ভাষায় প্রকাশ করা’- এই ছিল অনুবাদকালে বুদ্ধদেব বসুর প্রধান লক্ষ্য। ‘কশ্চিৎ যক্ষঃ’- এর আক্ষরিক অনুবাদ তিনি করেন ‘জনেক যক্ষ’। ‘জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু’ এর অনুবাদ তিনি করেন ‘এবং জলধারা জনকতনয়ার..’। সংস্কৃত ব্যাকরণে ‘এবং’ অব্যয় ছিল না। কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর কবিতা গদ্যভঙ্গির পক্ষপাতী বলে সেখানে এই অব্যয়ের ব্যবহার সার্থক। ‘জলের ধারা যার/ জনকতনয়ার..’ লিখলে মধ্যমিল পাওয়া যেত, কিন্তু তিনি তা করেননি।

বুদ্ধদেব বসু

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও এইরূপ গদ্যকবিতার রূপে 'মেঘদূতে'এর অনুবাদ করেছেন। তিনি মূল রচনার ভাব ও ভাষা অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলা ভাষায় সহজভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর অনুবাদে আমরা প্রথম শ্লোকটি পাই,

কুবের-অভিশাপে মহিমা গেলো খোয়া বিরহভার হলো দুরূহ

যক্ষ একাকী সে না-কাজ ফলদোষে পেলেন গুরু এই শাস্তি

বসতি রামগিরি, যেখানে ছায়া দেয় নিবিড়নীল ওই তরুণ

যেখানে ধারাজল পুণ্য হয়ে আছে জনকতনয়ার স্পর্শে।

কিন্তু নরেন্দ্র দেব ১৯২৯ সালে অন্ত্যমিল রেখেই 'মেঘদূত'-এর অনুবাদ করেন। তার অনুবাদে প্রথম শ্লোকটি এমন,

প্রণয়-প্রমত্ত এক

কর্ম-ভীরু যক্ষ প্রভু-শাপে-

প্রিয়ার বিরহ-বহি

বর্ষকাল নির্বাসনে যাপে!

জনক-তনয়া স্নানে-

পুণ্য যেথা তটিনী-উচ্ছ্বাস,

ছায়া-স্নিগ্ধ তরু ঘেরা-

রামগিরি-শৃংগে করে বাস!

বরং পিছনে ফিরে গেলে আমরা আরও অন্ত্যমিল যুক্ত অনুবাদ পাব। ১৮৫৯ সালে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মধ্যযুগ থেকে বাহিত হয়ে আসা পয়ার ত্রিপদী ছন্দে 'মেঘদূত'-এর অনুবাদ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থে জ্যেষ্ঠভ্রাতার 'মেঘদূত-এর প্রতি নিমগ্নতার কথা লিখেছেন। তিনি প্রথম শ্লোকটির অনুবাদ করেন এইভাবে,

কুবেরের অনুচর কোন যক্ষরাজ

কান্তা সনে ছিল সুখে ত্যজি কর্ম কাজ।

ক্রোধভরে ধনপতি দিল তারে শাপ-

“বর্ষেক ভুঞ্জিবে তুমি প্রবাসের তাপ।“

প্রবাসে যাইতে হবে নাহি তায় খেদ,

ভাবে কিন্তু দায় বড় প্রিয়ার বিচ্ছেদ।

সে মহিমা নাহি আর নাহি সে আকুতি,

রামাচলে গিয়া যক্ষ করে অবস্থিতি।

রবি-তাপ ঢাকা পড়ে বিপিন বিতানে,

পবিত্র যতেক জল জানকীর স্নানে।

শ্লোকটির অনুবাদ করতে গিয়ে ‘স্বাধিকারপ্রমত্তঃ’ অর্থাৎ ‘নিজের অধিকার বা কর্তব্যে প্রমাদযুক্ত বা অমনোযোগী’ এই অর্থটিকে আরও বিশ্লেষিত করে দিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

কুবেরের অনুচর কোনো যক্ষরাজ

কান্তা সনে ছিল সুখে ত্যজি কর্মকাজ।

প্রিয়ার সঙ্গে সুখে সময় অতিবাহিত করতে গিয়েই যক্ষের কাজে প্রমাদ ঘটেছিল, এই ব্যাখ্যা অনুবাদকের নিজস্ব। ‘স্নিগ্ধছায়াতরুষু’- এর অর্থ স্নিগ্ধ ছায়াপ্রধান তরুরাজিবেষ্টিত। এই শব্দটিও কাব্যিকভাবে প্রয়োগ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

রবি-তাপ ঢাকা পড়ে বিপিন বিতানে

‘বিপিন বিতান’ এই শব্দজোড়ের অনুপ্রাসে অনুবাদ আরও শ্রুতিমধুর হয়ে উঠেছে।

এরপর ১৮৬১ সালে ভুবনচন্দ্র বসাক অন্ত্যমিল রেখেই 'মেঘদূত'-এর অনুবাদ করেন। প্রথম শ্লোকটির তিনি অনুবাদ করেন এইভাবে,

কুবেরের অনুচর যক্ষ মহাশয়।

নিজ স্বামী-কর্ম করে শঙ্কা অতিশয়।।

স্বামীর আদিষ্ট কর্ম লঙ্ঘিলেক পর।

ক্রোধ ভরে দণ্ড তারে দেন গুরুতর।।

শাপভ্রষ্ট হলে যক্ষ করে হায় হায়।

কান্তার বিরহে মন আনলের প্রায়।।

বিচ্ছেদ অনলে দহে অতি খরতর।

নিজের মাহাত্ম্য যত শূন্য অতঃপর।।

সুপবিত্র রামগিরি অতি মনোহর।

সুশীতল ছায়া যুক্ত বৃক্ষ পরিসর।।

যে স্থানেতে সুলক্ষণা জনক দুহিতা।

স্নান করি জল শুদ্ধ করিলেন সীতা।।

সেই স্থানে যক্ষবর করি বাসস্থান।

কাটাইলা সম্বৎসর খেদাম্বিত প্রাণ।।

১৮৮৭ সালে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 'মেঘদূত-এর অনুবাদ করেন তখনও বাংলা সাহিত্য অন্ত্যমিলের একচেটিয়া প্রভাবমুক্ত হয়নি। তার অনুবাদে প্রথম শ্লোকটি আমরা পাই,

কোন যক্ষ অভিশপ্ত হয়ে কর্মদোষে।

মহিমা বিগত একবর্ষ প্রভু রোষে।।

বিরহের গুরুভারে দয়িতের সনে।

মুহ্যমান হয়ে রয় রামগিরি বনে।।

হেথা তরুগন তোষে স্নিগ্ধ ছায়া দানে।

জলধারা পুণ্যময়ী জানকীর স্নানে।।

এ তো গেল পদ্যের কথা। এবার গদ্যে আসা যাক। আনন্দচন্দ্র শিরোমণি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম 'মেঘদূত-এর গদ্যানুবাদ করেন। প্রথমে মূল কাব্য, পরে গদ্যানুবাদ ও সবশেষে কবিরত্ন চক্রবর্তী রচিত সংস্কৃত টীকা সহযোগে এই অনুবাদ গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। রাজশেখর বসু ১৯৪২ সালে 'মেঘদূত-এর গদ্যানুবাদ করেন। তিনি লিখেছেন,

‘মেঘদূত'-এর অনেক বাংলা পদ্যানুবাদ আছে। কিন্তু পদ্যানুবাদ যতই সুরচিত হোক, তা মূল রচনার ভাবাবলম্বনে লিখিত স্বতন্ত্র কাব্য। অনুবাদে মূল কাব্যের ভাব ও ভঙ্গি যথাযথ প্রকাশ করা অসম্ভব।

তাঁর অনুবাদে প্রথম শ্লোকটির গদ্যানুবাদ ছিল এরকম,

নিজ কার্যে অমনোযোগের জন্য কোনও এক যক্ষ কুবেরের শাপগ্রস্ত হয়। কান্তাবিরহে দুঃসহ একবর্ষভোগ্য ঐ শাপের ফলে বিগতমহিমা হয়ে সে রামগিরি-আশ্রমে বসতি করলে। ঐ স্থান স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুময় এবং তথাকার জল জনক তনয়ার স্নানহেতু পবিত্র।

এভাবে দেখা যাবে যে অনুবাদকগণ কখনো মূল কাব্য থেকে কিছুটা স্বাধীনতা ভোগ করেছেন, আবার কখনো মূল কাব্যের অবিকল অনুবাদ করেছেন। তাতেও 'মেঘদূত-এর মহিমা কিছুমাত্র কমেনি। আক্ষরিক ও ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ প্রয়োজনমতো হাত ধরাধরি করে চলেছে। উৎস ও ভাষা এক হওয়া সত্ত্বেও অনুবাদগুলি পরস্পরের থেকে আলাদা। অনুবাদকের দক্ষতাগুণে অনুবাদগুলি নিজেই তাৎপর্যপূর্ণ ভিন্ন পাঠ হয়ে উঠেছে। মেঘদূত হয়ে উঠেছে এক অনন্য মহাকাব্য। শতকের পর শতকের ধরে আজও 'মেঘদূত' সমানভাবে পাঠকপ্রিয়। বর্ষা এলেই আমরা মেতে থাকি 'মেঘদূত'-এ।

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp