বাংলায় আজও বসে শতাব্দী প্রাচীন কুম্ভমেলা।। কেমন তার আকার-প্রকার?

Tribeni, Anu Kumbhmela: কুম্ভতীর্থ, কুম্ভস্নান রূপে প্রয়াগরাজ, হরিদ্বার, নাসিক এবং উজ্জয়িনী কালে-কালে ধন্য হয়েছে কিন্তু ‘চণ্ডীমঙ্গল’ থেকে ‘মনসামঙ্গল’-এ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গম ত্রিবেণীর নাম বাংলার এক আদি তীর্থক্ষেত্র...

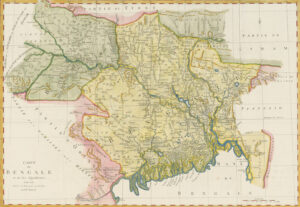

কুম্ভতীর্থ, কুম্ভস্নান রূপে প্রয়াগরাজ, হরিদ্বার, নাসিক এবং উজ্জয়িনী কালে-কালে ধন্য হয়েছে কিন্তু ‘চণ্ডীমঙ্গল’ থেকে ‘মনসামঙ্গল’-এ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গম ত্রিবেণীর নাম বাংলার এক আদি তীর্থক্ষেত্র হয়ে রয়েই গেছে। সেই মাহাত্ম্যেই বলীয়ান আমাদের ত্রিবেণী। পুরাণের গল্পে ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত যখন অমৃতপূর্ণ কুম্ভ বা কলস নিয়ে স্বর্গ থেকে ফিরছিলেন তখন বঙ্গতীর্থ ত্রিবেণীতে ছিটেফোঁটা অমৃত পড়েওনি। তবুও বাংলার ত্রিবেণী সঙ্গম স্বীয় মাহাত্ম্যে আজও জ্বলজ্বল করছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর ‘চন্ডীমঙ্গল’-এ উল্লিখিত, “বামদিকে হালিশহর দক্ষিণে ত্রিবেণী/ যাত্রীদের কোলাহলে কিছুই না শুনি।” আমাদের চোখ এড়ায় না। দ্বাদশ শতকের বাংলার রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবি ধোয়ীর ‘পবনদূত’ গ্রন্থে এই পবিত্র ত্রিবেণীর নাম: মুক্তবেণী। তিনি ত্রিবেণীসঙ্গমের ভাগিরথীকেই গঙ্গা বলেছেন। এমনকী এই ত্রিবেণীই ছিল বাংলার সাতগাঁও, আজকের সপ্তগ্রামের অন্তর্গত। যেখানে একসময় ছিল বাংলার প্রধান বন্দর-সহ পর্তুগিজ ট্রেডিং সেন্টার। অন্যতম বিজনেস হাব।

বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'চৈতন্যভাগবত'

জনশ্রুতি অনুসারে, ত্রিবেণীর সঙ্গে জড়িয়ে সাত ঋষির ইতিহাস। এই স্থানে সাতজন ঋষি এসে তাঁদের আশ্রম স্থাপন করেন, যার ফলে এই অঞ্চলের নাম হয় সপ্তগ্রাম। ত্রিবেণীর স্থানমাহাত্ম্যের উল্লেখ আছে ‘স্কন্দপুরাণ’-এ। যেখানে আছে কুশদ্বীপের রাজা প্রিয়বন্তের সাত সন্তান মানে উপরোক্ত সাত ঋষির কথা। এই সাতজন ঋষি হলেন: অগ্নিত্র, মেধাতিথি, বপুষ্মান, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিষ্মান, সবন এবং ভব্য, যাঁরা সিদ্ধিলাভ করার জন্য প্রয়াগরাজে মানে এলাহাবাদে যেতে না পেরে হুগলির ত্রিবেণীতেই স্নান করেছিলেন। আর তাই, প্রাচীনকালে তিন নদীর সঙ্গমস্থল হুগলির ত্রিবেণীকে ‘দক্ষিণ প্রয়াগ’ বলেও অভিহিত করা হত। একই বক্তব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় কানাডার ইতিহাসবিদ অ্যালান মরিনিসের লেখা ‘পিলগ্রিমেজ ইন দ্য হিন্দু ট্র্যাডিশন’ বইতে। সেখানে ওই সাত ঋষি সিদ্ধিলাভের পর ত্রিবেণী সংলগ্ন সাতটি গ্রাম বা ‘সপ্তগ্রাম’ অর্থাৎ বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, নিত্যানন্দপুর, কৃষ্ণপুর, দেবানন্দপুর, শিবপুর এবং বলদঘাটিতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে বসবাস শুরু করেন। আর পরবর্তী কালে ওই সপ্তগ্রামকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে ওঠে। জনঅধ্যুষিত সপ্তগ্রাম হয়ে ওঠে বাংলার অন্যতম বড়ো বন্দর।

বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্যভাগবত’-এর অন্ত্যখণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে বাংলার সপ্তগ্রাম থেকে ত্রিবেণীর উল্লেখ একাধিকবার রয়েছে:

সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্তন বিহার। শত বৎসরেও তাহ! নারি বর্ণিবার।

পূর্ব যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে। সেই মত সখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে।।

এইমতে সপ্তপ্রামে আম্বুয়া মুলুকে। বিহারেন নিত্যানন্দ পরম কৌতুকে।। (১)

আর, শ্রীচৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণের পর নিত্যানন্দ সহ তাঁর পার্শ্বদবর্গের সঙ্গে মহানন্দে স্নান করেছিলেন এই ত্রিবেণীর ঘাটে।

সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঋষিস্থান।

জগতে বিদিত সে ত্রিধেণী ঘাট নাম॥

সেই গঙ্গা ঘাটে পূর্বে সপ্তঋষিগণ।

তপ করি পাইলেন গোবিন্দচরণ॥

তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।

জাহুবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম।

প্রসিদ্ধ ত্রিবেণী ঘাট সকল ভুবনে

সর্ব পাপ ক্ষয় হয় যাহার দর্শনে ॥

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু পরম আনন্দে।

সেই ঘাটে স্নান করিলেন ভক্তবৃন্দে॥

উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে ।

রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥ (১)

‘মনসামঙ্গল’ বর্ণিত চাঁদসওদাগরের কাহিনিতে দেবতাদের কাপড় কাচবার লোক নেতা ধোপানির (সওদাগরের পারিবারিক কাপড় কাচার লোক হয়তো) পাথরের প্রকান্ড পাটাটি আজও ত্রিবেণী গঙ্গার শ্মশান ঘাটের পাশেই সেটি অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। যার গায়ে খোদাই করা অজস্র দেবদেবীর মূর্তি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে মনসার চরণে বরিশালের বিজয়গুপ্তের ‘মনসামঙ্গল’-এর গীতরচনার কথা, “নেতা বলে বিষহরি হেথা রহিয়া কিবা করি মর্ত্যভূমে চল যাই” এবং "সেই নেতারে সঙ্গতি করি, মধ্যে নামে বিষহরি হাসে পদ্মা রচনা দেখিয়া” (২)। এসব ইতিহাস নেহাত অমূলক নয়।

মাধবাচার্য বা দ্বিজমাধবের জন্মস্থান ছিল এই ত্রিবেণী। তাঁর লেখা ‘গঙ্গামঙ্গল’ কাব্যগ্রন্থে ত্রিবেণীর উল্লেখ:

সেই পঞ্চ গৌড়মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল

ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী, ত্রিধারে বহে জল। (৩)

আসলে দেবদেবীর মাহাত্ম্য ঘোষণায়, প্রচারে প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্য আদ্যিকাল থেকেই সরব। ছোটো-বড়ো-মাঝারি প্রায় প্রত্যেক দেবতারই মহিমান্বিত অগণিত ছড়া, কবিতা, পাঁচালি, গানের পাশাপাশি গঙ্গার মতো সর্বজনপূজ্য এক দেবীর মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক গ্রন্থ যে থাকবে তা বলাই বাহুল্য আর তাই হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ে গঙ্গাভক্তির একটা স্বদৃঢ় সিংহাসন যেন স্বপ্রতিষ্ঠিত। আর সেসব বই বিশেষ সমাদরযোগ্য ও আমাদের মতো লেখকদের গবেষণার অন্যতম রসদ বৈকি!

সরস্বতী নদীর উৎসস্থল

মৈথিলি কবি বিদ্যাপতির সংস্কৃত ভাষায় রচিত ‘গঙ্গ-বাক্যাবলী’র মতই রামজয়কৃত ‘গঙ্গা দেবীর চৌতিশা’, অজ্ঞাত্বনাম কবি বিরচিত ‘গঙ্গাষ্টক শ্লোক’ এবং দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত ‘গঙ্গাভক্তিতরঙ্গণী’ কাব্যগ্রন্থে উপচে পড়ে গঙ্গার ভক্তিরসামৃত। আর, মাধবাচার্য প্রণীত ‘গঙ্গামঙ্গল’ গ্রন্থের কথা আগেই বলেছি যেখানে মেলে বাংলার হুগলি জেলার ত্রিবেণী সঙ্গমের নাম। এমনকী ত্রিবেণীর গাজী দরাফকৃত ‘গঙ্গা-বন্দনা’-তেও এই নদীর কথা সংস্কৃতে বর্ণিত। তবে আমার সেই ত্রিবেণী সঙ্গমে গঙ্গা দর্শনে যা অনুভূতি হয়েছে তা দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদের কথায় এরূপ:

সেই পদ পরশেতে আমি আজি ধন্যা,

কি কব তোমার পুণ্য? তিনি তব কন্যা!”

সে গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে তাঁর ভনিতা...

"দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ ভাবিয়া মন্দাকিনী

রচিলা পুস্তক গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী। (৪)

কখনো সেই ভনিতায়—

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বলে, গঙ্গার চরণতলে,

দয়া কর সুর শৈবলিনি,

কণ্ঠে করি অধিষ্ঠান, শুন মা নুতন গান, নাম গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী। (৪)

এলাহাবাদ বা প্রয়াগরাজে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী একধারায় মিলিত হয়েছে যে সঙ্গমে তা হল যুক্তবেণী। আর ত্রিবেণী সঙ্গমে এই তিন নদী মিলিত হয়ে পুনরায় পৃথক ধারায় প্রবাহিত হয়েছে বলে তা মুক্তবেণী। তাই প্রয়াগরাজের বিশাল মহাকুম্ভের পাশাপাশি ত্রিবেণীর অতিক্ষুদ্র অণুকুম্ভের গুরুত্ব কিছু কম নয়। এই যুক্ত এবং মুক্ত বেণী বা সঙ্গমের কথা পেলাম ড: নীহাররঞ্জন রায়ের ‘বাঙালীর ইতিহাস’ গ্রন্থের আদিপর্বে। তাঁর মতে,

গঙ্গা যমুনা সরস্বতী তিন মুক্তবেণীর সঙ্গমে অবস্থিত ত্রিবেণী প্রাচীন বাংলার অন্যতম তীর্থনগরী। অন্তত সেন রাজাদের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া তুর্কী আমল পর্যন্ত তীর্থ ও ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম প্রসিদ্ধ কেন্দ্র হিসাবে ত্রিবেণীর খ্যাতি অক্ষুন্ন ছিল, আজ সরস্বতী প্রবাহ শুষ্ক, যমুনা প্রবাহের চিহ্নও অনুসন্ধানের বস্তু, কিন্তু ত্রিবেণীর তীর্থ স্মৃতি আজও বিদ্যমান, যদিও আজ তাহা গন্ডগ্ৰাম মাত্র।

বল্লাল সেনের নৈহাটি লিপিতে গঙ্গা-ভাগিরথীকেই বলা হয়েছে সুর সরিৎ/স্বর্গনদী/দেবনদী। আবার রাজেন্দ্রচোলের তিরুমালয় লিপিতে উত্তর রাঢ় পূর্বসীমায় সুগন্ধ পুষ্পবাহী গঙ্গার জল যেসব ঘাটে আছড়ে পড়ত সেসবই তীর্থস্থানের ঘাট, যেখানে পুজোর জন্য সুগন্ধি ফুলও পর্যাপ্ত, এমন উল্লেখ পাওয়া যায়। “The Ganga whose waters bearing fragrant flowers dashed against the bathing places”... সত্যিই তাই! আজও আমরা গঙ্গাপুজোয় জলে ভাসাই ফুল ও আলোর ভেলা। আর এই প্রসঙ্গে ভাগিরথী-গঙ্গাই মহান কালে-কালে। পদ্মা কিন্তু নয়। গঙ্গা ভাগিরথীই পুণ্যতোয়া প্রাচীনতরা। নিজ মাহাত্ম্যে বলীয়ান। যদিও পদ্মাকে কখনো বড়োগঙ্গা আর ভাগিরথীকে ছোটোগঙ্গা বলা হয়েছে। কারণ পঞ্চদশ শতকে ভাগিরথী ছিল সংকীর্ণ আর তা আজকের মত ক্ষীণ নয়। আর তারও আগে ভাগিরথী এই সরস্বতীর খাত দিয়েই প্রবাহিত হত এমনটি বিশ্বাস নীহাররঞ্জন রায়ের। (৫)

আরও পড়ুন-

যে সঙ্গমে ডুব দিচ্ছেন ভক্তরা, সেই গঙ্গার জল কতটা দূষিত? চমকে দেবে এই তথ্য

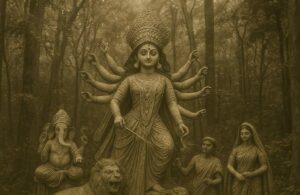

ত্রিবেণী সঙ্গমের অন্যতম নদী যমুনা। বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের ‘মনসামঙ্গল’-এ ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম প্রসঙ্গে তাই বুঝি “গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশাল অতি, অধিষ্ঠান উমা মহেশ্বরী” মূর্ত হয়ে ওঠে আজও। (৬) সেই জলপথ দিয়েই চাঁদসদাগরের বাণিজ্যতরির যাতায়াত ছিল অনায়াস। সেখানে সেই বাণিজ্যতরি রাজঘাট, রামেশ্বর পার হয়ে সাগরমুখের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় পথে পড়ে কাটোয়া, নদীয়া, ফুলিয়া, গুপ্তিপাড়া, ত্রিবেণী ঘাট এবং সর্বোপরি সপ্তগ্রাম, যেখানে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সঙ্গম। আর সেই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, “তাহার মেলান ডিঙ্গা সঙ্গমে প্রবেশে/তীর্থ কার্য করিল রাজা পরম হরিষে” (৬)। তা সে সঙ্গম সাগরেও হতে পারে যেখানে গঙ্গা মিলিত হয়েছে সাগরে। কারণ মহাভারতের যুধিষ্ঠিরও বনপর্বের তীর্থ যাত্রায় সাগরসঙ্গমে স্নান করেছিলেন। তবে বিপ্রদাসের উপরোক্ত বর্ণনার সঙ্গে ফান ডেন ব্রোকের আঁকা নকশার মিল রয়েছে। সপ্তগ্রামের নিকটেই সরস্বতীর উৎপত্তি আর সপ্তদশ শতকে কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তাঁর ‘মনসামঙ্গল’ কাব্যে যে বাঁকা দামোদরের কথা উল্লেখ করেছেন বর্ধমানের দক্ষিণে দক্ষিণবাহী সেই দামোদরের সঙ্গেই সরস্বতীর সংযোগ, যা জাও ডী ব্যারোসের নকশাতেও পাওয়া যায় প্রমাণস্বরূপ। (৫) আসলে সুদূর অতীত থেকে বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র রূপে ত্রিবেণীর নাম। আর এই জনপদকে ঘিরে ইতিহাসের নানা প্রমাণ, সাহিত্যের দলিলস্বরূপ। বাঁশবেড়িয়া পৌরসভার অন্তর্গত ছোটো এই শহরটি গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে। গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী তিন নদীর মিলনস্থল এই ত্রিবেণীর অনেক নাম। মুক্তবেণী ছাড়াও তীর্থরাজ, ত্রিপনি, ত্রিভেনী, তিরপূর্ণী, ত্রিপিনা প্রভৃতি নামে অভিহিত এই প্রাচীন জনপদ।

এই স্থান থেকে তিনটি নদী তিনদিকে মুক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়েছে আপন খাতে। গঙ্গার মূল ধারা ভাগীরথী বা হুগলি দক্ষিণ দিকে আর অপর একটি শাখা যমুনা নামে দক্ষিণ পূর্ব দিকে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। বর্তমানে শাখাটি গঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অপর একটি শাখা সরস্বতী নামে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে হুগলি ও হাওড়া জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত। বর্তমানে, সরস্বতী মজা খালের চেহারা নিলেও স্থানের মাহাত্ম্য আজও অমলিন। গ্ৰীক ভূগোলবিদ স্ট্রাবা ও গ্ৰীক ঐতিহাসিক প্লুটকির বিবরণ থেকে জানা যায় অতীতে ত্রিবেণী বন্দরের সঙ্গে সুদূর গ্ৰীক ও রোমান নগরীর বানিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। মিশরীয় ঐতিহাসিক টলেমী, রোমক ঐতিহাসিক প্লিনির লেখাতেও ত্রিবেণীর উল্লেখ আছে। (৫)

আরও পড়ুন-

এই মন্দিরের আদলেই নির্মিত দক্ষিণেশ্বর! হুগলি জেলার ইতিহাস বিস্মিত করে

ত্রিজগতে ত্রিবেণীর সমান পুণ্যক্ষেত্র কোথায় নেই বলে বর্ণনা করা হয়েছে ‘ব্রহ্মপুরাণ’-এ। স্মার্ত রঘুনন্দন ‘প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব’ গ্ৰন্থে লিখেছেন ‘দক্ষিণ প্রয়াগ উন্মুক্তবেণী সপ্তগ্ৰামোখ্যা/দক্ষিণ দেশে ত্রিবেণী খ্যাতঃ।”(৫) আবুল ফজলের ‘আইন-ই আকবরী’ গ্ৰন্থে ত্রিবেণীতে গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতী নদীর উল্লেখ আছে। এই তিনটি নদীর সম্মিলনস্থল পূণ্যভূমি ত্রিবেণী। ঊনবিংশ শতকে যদুনাথ সর্বাধিকারী ত্রিবেণী পরিদর্শন করে ‘তীর্থভ্রমণ’ গ্ৰন্থে লেখেন, “মুক্তবেণী-দক্ষিণমুখে গঙ্গা, পশ্চিমমুখে সরস্বতী, পূর্ব-মুখে যমুনা এই স্থানে মুক্ত হইয়াছে। এখানে স্নান তর্পণ শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়।" ১৩০৫ বঙ্গাব্দে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তার কিছু দিন পর বাংলা সরকারের লেঃ বঃ ডি জি ক্রফোর্ড ত্রিবেণী পরিদর্শন করে প্রবন্ধে তাঁদের অভিমত লিপিবদ্ধ করেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ত্রিবেণী সম্বন্ধে লিখেছেন, "মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে/আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে।"

একদিকে চাঁদবণিক শিবের মাথায় ফুল চড়ান আর যেনতেন প্রকারেণ মনসার চ্যালাদের জন্য হেঁতাল যষ্ঠি নিয়ে ঘুরে বেড়ান সাপেদের নির্বংশ করবেন বলে। আর অন্যদিকে নেতা ধোপানি মনসা মাতার অন্যতম পরামর্শদাতা, তার গুণগ্রাহী ব্রতদাসী একজন। সে কেবলই চেষ্টা করে চলে তার গুরুমাতা মনসা যাতে দেবলোকের মূল স্রোতে মিশে গিয়ে পুজোপাঠ পায়। আর ‘মনসামঙ্গল’-এর সব গল্পেই যেমন আমরা চাঁদবণিকের বাণিজ্য যাত্রার আয়োজন দেখি বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের ‘মনসামঙ্গল-এও পাই ত্রিবেণীর উল্লেখ। বাণিজ্যতরি সাজিয়ে চাঁদ সওদাগর যখন পাড়ি দেন গঙ্গাযাত্রায় তখন একে-একে গন্ধেশ্বরী, সর্বজয়া, জগদ্দল, সুমঙ্গল, নবরত্ন, চিত্ররেখা, শশীমুখী নামে তার নানা পসরায় সজ্জিত রঙিন সপ্তডিঙা পেরোতে থাকে রাজঘাট-রামেশ্বর, ধর্মখাল বয়ে অজয় নদী পেরিয়ে উজানি নগর। শিবা নদী-সাড়াই-কাটোয়া, নদিয়া, ইন্দ্রঘাট পর্যন্ত যাবার পর ইন্দ্রপুজো করে আঁবুয়া, ফুলিয়া পার হয়ে ফুলিয়াতে নৌকা রেখে রন্ধন ভোজন সাঙ্গ করে পরদিন নৌকা নিয়ে চললেন চাঁদ সদাগর। এবার ফুলিয়া পার হয়ে হাতিকান্দা, গুপ্তিপাড়া, মির্জাপুর পার হয়ে ত্রিবেণী এলেন তাঁরা। সপ্তগ্রামে এসে উপস্থিত হলেন চাঁদ বেনে। সেখানেও সপ্তঋষির স্থান, নানা দেবদেবীর ক্ষেত্র হিসেবে ত্রিবেণী তীর্থের নাম। লখীন্দর তখন সনকার গর্ভে আর তারপরে তার বেহুলার সঙ্গে বিয়ে ও লৌহবাসর ঘরে সাপের দংশনে মৃত্যু আমাদের অজানা নয়। আর তখনই কলার মান্দাসে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে ভাসতে-ভাসতে বেহুলার ভেলা এসে থেমেছিল এই নেতা ধোপানির ঘাটে। মনসার আদেশে নেতা ধোপানিই পথ দেখায় বেহুলাকে। আর তার উল্লেখ, বিপ্রদাসের ‘মনসামঙ্গল’-এ,

চলিল ধোবানি বেশে

যথায় বেহুলা ভাসে

পুত্র বধি এড়ি ভূমিতলে।

বেহুলার মন ছলে

বস্ত্র কাচে কুতূহলে

পুত্র জিয়াইয়া ঘরে চলে। (১৩. ৪৬. ৭৯৯) (৬)

আর এই ত্রিবেণীর ঘাটেই কি তবে বেহুলার সঙ্গে মনসার অনুচর, নেতার সাক্ষাৎ আর নেতার দেখানো পথেই বেহুলার ভেলা ভেসে চলেছিল স্বর্গের দিকে? ত্রিবেণী সেই সময়েও হিন্দুতীর্থ হিসাবে খ্যাত ছিল। স্থানীয় ইতিহাস বলছে, গঙ্গাসাগরের মেলার শেষে এই হুগলির ত্রিবেণীতেই মাঘী পূর্ণিমায় কুম্ভস্নান সেরে ফিরতেন সাধুসন্তেরা! সেই অতীতের সাত ঋষির ট্র্যাডিশন মেনেই। মাঘী পূর্ণিমা এবং তার আগে-পরের মোট তিন দিন ত্রিবেণীতে বসত অণুকুম্ভ মেলা। তবে তা ৭০০ বছর আগের কথা। সেই মেলা শেষ বসেছিল ১২৯৮ সালে। ৭২৪ বছর পরে, ত্রিবেণীতে আবার নতুন করে কুম্ভমেলা শুরু হয়েছে ২০২২ সাল থেকে। ২০২৫ সালেও মাঘী পূর্ণিমার আগে-পরে তিনদিন আয়োজন করা হয়েছিল কুম্ভস্নানের।

তথ্যসূত্র :

১. শ্রী বৃন্দাবনদাস ঠাকুর, ‘চৈতন্যভাগবত’

২. শ্রী বিজয়গুপ্ত, ‘মনসামঙ্গল’

৩. মাধবাচার্য, ‘গঙ্গামঙ্গল’

৪. দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ‘গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী’

৫. ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, ‘বাঙালির ইতিহাস’

৬. শ্রী বিপ্রদাস পিপিলাই, 'মনসামঙ্গল'

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp