বিসমিল্লাহ বলে শুরু রান্না! বিরিয়ানিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন নবাবের এই বংশধর

History of Biryani in India: ভাতের পরতের মধ্যে থাকে কুসুম-রঙা আলু, তুলতুলে মাংস। কেশরের গাঢ় কমলা রঙের সঙ্গে সুগন্ধি মিঠা আতরের খুশবু এমনই মিশে যায় যে সে-স্বাদগ্রহণে জিভ আর নাক-ও একে-অপরের সঙ্গতে মেতে ওঠে।

সে-খাবার দেখলে রসসিক্ত হয় রসনা। তাতে স্বর্ণাভ আর সাদা ভাতের মিলমিশ এমনই নিখুঁত-তারে বাঁধা থাকে যে প্রতিটি দানা আলাদা করা যায় অন্য দানার থেকে, অথচ তাদের মিলিত-স্বাদ হয় জমকালো। সে-খাবার সুবাসিত। কখনও-কখনও এই খাবারে ভাতের পরতের মধ্যে থাকে কুসুম-রঙা আলু। আর থাকে, তুলতুলে মাংস। এই দুইয়ের সঙ্গতে, কেশরের গাঢ় কমলা রঙের সঙ্গে সুগন্ধি মিঠা আতরের খুশবু এমনই মিশে যায় যে সেই স্বাদগ্রহণে জিভ আর নাক-ও একে-অপরের সঙ্গতে মেতে ওঠে। বলা বাহুল্য, এই খাবার বিরিয়ানি। এ-জিনিস ভালবাসে না, এমন মানুষ বোধহয় নেই। ২০২৩-এ সুইগি-র দেওয়া পরিসংখ্যান বলছে, এক বছরে সারা দেশে সাত কোটি ছয় লক্ষ মানুষ বিরিয়ানি অর্ডার দিয়েছেন। কেওড়া আর গোলাপজল দেওয়া সুগন্ধি লখনউ বিরিয়ানি থেকে হায়দ্রবাদি মশলাদার বিরিয়ানি হোক অথবা কলকাতার আলু আর ডিম দেওয়া বিরিয়ানি, দক্ষিণের খানিক টক চেট্টিনার বিরিয়ানি অথবা সিন্ধি বিরিয়ানি— সারা দেশে এর এমনই চাহিদা যে সুইগি অ্যাপের প্রায় তিন লাখ রেস্টুরেন্টে প্রতি মিনিটে ২১৯টি বিরিয়ানি অর্ডার দেওয়া হয় বলে জানাচ্ছে ডেলিভারি অ্যাপটি।

কলকাতার মানুষেরও বিরিয়ানির প্রতি ভালবাসা কম নয়। নিম্নবিত্তর মাটিতে পাত-পেতে খাওয়ার থেকে উচ্চবিত্তর ডাইনিং রুমে এই খাবারের স্বচ্ছন্দ যাতায়াত। পরিসংখ্যান বলছে, প্রায় ৮০ শতাংশ কলকাতার মানুষ কখনও-না-কখনও বিরিয়ানি খেয়েছেন। পাড়ার ছোট দোকান থেকে আমিনিয়া-আরসালানের মতো বড় দোকান, এই খাবার পাওয়া যাচ্ছে সর্বত্রই। নিতান্ত নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষ উৎসবে-আড়ম্বরে যেমন কচিৎ-কদাচিৎ বিরিয়ানি চেখে-দেখার সুযোগ পাচ্ছেন, তেমনই মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত পরিবারগুলি যে-কোনও অনুষ্ঠানে বিরিয়ানি অর্ডার করছেন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই খাবার। কিন্তু এইসব কিছুর পরেও একটি প্রশ্ন থেকেই যায়, অলিতে-গলিতে গজিয়ে-ওঠা বিরিয়ানির দোকান কি এই খাবারের গুণমান নষ্ট করছে? যে-খাবার একদিন ছিল নবাবি বার্বুচিখানার গর্ব সেই খাবার আমআদমির হাতে পড়ে কৌলিন্য হারাচ্ছে না তো?

কলকাতার আলুযুক্ত বিরিয়ানি

বিরিয়ানি এই দেশে কবে এল, কারাই-বা আনল তা নিয়ে মতপার্থক্য থাকলেও সাধারণভাবে মনে করা হয় যে বিরিয়ানির প্রথম সূচনা ইরানে। ‘বিরিয়ানি’ শব্দটাও সম্ভবত পারসি। বিরিঞ্জ বিরিয়ান মানে ভাজা ভাত। ইরানে পাত্রে চাল-মশলা-মাংস সহযোগে অনেক সময় নিয়ে রান্না করা হত, যাতে মশলা এবং মাংসের রসে পুরো রান্না জারিত হয়। ইরান থেকেই এই দেশে বিরিয়ানির আগমন। কারও-কারও মতে আবার, আরব বণিকরা মালাবার উপকূলে বাণিজ্য করতে আসার সময় এই দেশে নিয়ে আসেন এ-খাবার। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে, তামিল সাহিত্যে এক ধরনের খাবারের উল্লেখ পাওয়া যায়, তার নাম: উন সরু। সেই সময় এখানে চাল-ঘি-মাংস-তেজপাতা-ধনে আর গোলমরিচ দিয়ে একরকম খাবার বানানো হত। এই জিনিসকেই পরবর্তীকালে বিরিয়ানি বলা হয় বলেও মনে করা হয়। আবার অনেকে মনে করেন, মুঘল সম্রাট শাহ জাহানের বেগম মমতাজ মুঘল সৈন্যদের খাবার হিসাবে বিরিয়ানির প্রচলন করেন। একবার সৈন্যদের ব্যারাক পরিদর্শনের সময় তিনি দেখেন যে সৈন্যরা ভীষণ দুর্বল আর রুগ্ন। তাদের সুষম খাদ্য দেওয়ার পরিকল্পনা করেন মুমতাজ। ভাত আর মাংস দিয়ে এমনই এক পুষ্টিকর খাবার সৈন্যদের খাওয়ানোর চিন্তা মাথায় আসে তাঁর। ভাতের গন্ধ এবং স্বাদ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য চাল না ধুয়ে দেওয়া হত। রান্না করা হত কাঠের উনুনে।

আরও পড়ুন- আলু অথবা ফুলকপি নয়, সিঙ্গারার মধ্যে বিরিয়ানির পুর! তোলপাড় শুরু এই আজব খাবারকে ঘিরে

লখনউ বিরিয়ানি বানানোর মূল আইডিয়া আসে কিন্তু আবার মোঘলাই বিরিয়ানি থেকে। এই বিরিয়ানির রন্ধনপ্রণালী ছিল খানিকটা ভিন্ন। মাংস এবং অন্যান্য উপকরণ ভাতের থেকে আলাদাভাবে রান্না করে, পরতে-পরতে মিশিয়ে দেওয়া হত ভাতের সঙ্গে। তারপর দেওয়া হত, গোলাপের পাঁপড়ি, কেশর, কাজুবাদাম বাটা এবং মিষ্টি আতর। এছাড়াও দেওয়া হত টকদই, ঘি, কাশ্মীরি লংকা, বাদামী করে ভাজা পেঁয়াজ। এরপর উপকরণগুলি বসিয়ে দেওয়া হত দম পোক্ত-এ, অর্থাৎ ধিমে আঁচে পাত্রের মুখ ময়দা বা আটামাখা দিয়ে শক্ত করে বন্ধ করে।

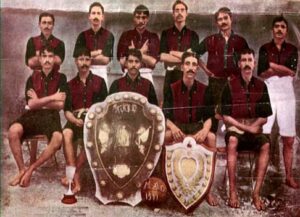

নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ

লখনউ থেকে কলকাতায় বিরিয়ানি নিয়ে এসেছিলেন ওয়াজিদ আলি শাহ। ব্রিটিশরা লখনউ থেকে তাঁকে নির্বাসিত করলে নবাব কলকাতার মেটিয়াবুরুজে এসে আশ্রয় নেন। চিড়িয়াখানা, ঘুড়ি ওড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে তিনি বিরিয়ানিরও শৌখিন ছিলেন। কিন্তু নবাবের অর্থ-ভান্ডারে তখন জোর টানাটানি। এত লোকের খাবারে পরিমানমতো মাংস দেওয়াই দায়। শেষে বাবুর্চিরা মাংসের অভাব ঘোচাতে বিরিয়ানিতে দিয়ে দিলেন আলু। ১৭ শতকের শেষ দিকে পর্তুগিজরা আলু নিয়ে এসেছিলেন। ইংরেজ বণিকরা সেই আলুকে পরিচিত করিয়েছেন এদেশীয়দের কাছে। কিন্তু তাই বলে রাজভোগ্য এই খাবারে আলু! লখনউ থেকে আসা নবাবের আত্মীয়জনরা বললেন: ‘তওবা’! বিরিয়ানিতে আলু দেওয়া তো পাপের সামিল। কিন্ত আলু তখনও এখনকার মতো ঘরে-ঘরে রাজপাট বানায়নি। মাংসের মতো দামি না হলেও তখন আলু ছিল মূল্যবান। রাধুঁনিরা বুঝেই আলু দিয়েছিলেন বিরিয়ানিতে। সে-খাবার ব্যাপক জনপ্রিয় হল। কলকাতা ঘরানার বিরিয়ানির সেই শুরু।

যদিও অনেকেই মনে করেন, নবাব ইংরেজদের কাছ থেকে যে ভাতা পেতেন তা যথেষ্ট হওয়ায় অর্থ-ভান্ডারে টানাটানির প্রশ্ন ছিল না। বিরিয়ানিতে নবাবি শেফরা আলু দেন পরীক্ষামূলকভাবে বিরিয়ানির স্বাদ বাড়াতে। ফলাফল একশো শতাংশ সফল হওয়ায় বিরিয়ানিতে আলু দেওয়ার চল হয়ে যায়। এখন এই বিরিয়ানি পাওয়া যায় সর্বত্র। পাড়ার গলি, মহল্লার ফাস্ট ফুড সেন্টার থেকে বড় রেস্টুরেন্ট চেনগুলির আউটলেটে বিরিয়ানিরই জয়জয়কার। কিন্তু এত সহজলভ্যতায় কি মান পড়ছে বিরিয়ানির? কম দামি বিরিয়ানি কি জাত নষ্ট করছে এই অভিজাত খাবারের?

রাস্তার ধারের বিরিয়ানির দোকান

জানতে গিয়েছিলাম ওয়াজিদ আলি শাহ-র বংশধর মঞ্জিলাত ফাতিমার কাছে। ওয়াজিদ আলি শাহ এবং বেগম হজরত মহলের ছেলে বৃজিশ কাদেরের নাতি কাউকুব মির্জার মেয়ে মঞ্জিলাত। রুবি-র কাছে তাঁর রেস্টুরেন্ট। ফতিমা যে-বিরিয়ানি প্রস্তুত করেন সে-বিরিয়ানি বাজার চলতি বিরিয়ানির থেকে অনেকটাই আলাদা। ঘি, কেশর, কাজু আর আলুবোখরা পড়ে তাঁর রান্নায়। তেল বা ফুড কালার ব্যবহার করেন না তিনি। যদিও ফতিমা বলছিলেন, নবাবের হেঁসেলের মতো মশলাদার তাঁর বিরিয়ানি হয় না। মায়ের কাছে শুনেছেন, আগে বাড়ির বিরিয়ানি রান্নাতেও অনেক সময় মেওয়া, ড্রাই ফ্রুটস প্রভৃতি দেওয়া হত। তাঁর বিরিয়ানি আলাদা কোথায় অন্যদের থেকে? মঞ্জিলাত মনে করেন, বিরিয়ানির মশলা যেটা তিনি নিজে বানান সেটাই ভাল বিরিয়ানির সিক্রেট। প্রতিবার হাঁড়িতে বিরিয়ানির চালের পরত দেওয়ার সময় অভ্যাস মতো তিনি বলেন: ‘বিসমিল্লাহ’, যেন কোনও শুভ কাজের সূচনা করছেন। শুধু তাই নয়, বিরিয়ানি দমে দেওয়ার সময়ও রন্ধনবিধির নিখুঁত খেয়াল রাখেন মঞ্জিলাত। তাঁর বিশ্বাস, অন্যমনস্ক হলে বিরিয়ানি সঠিকভাবে তৈরি করা যাবে না, এবং রান্নার জাইকা নষ্ট হয়ে যাবে। নবাবের হেঁসেলেও নাকি এভাবেই তৈরি হত বিরিয়ানি। বিরিয়ানি দমে দওয়ার সময় নিস্তব্ধ করে দেওয়া হত রান্নাঘর। কথা বলতেন না পাচিকারা। উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এই দুই অভ্যাস এখনও ধরে রেখেছেন ফতিমা। তাঁর রেস্টুরেন্ট মঞ্জিলাতস-এ কলকাতা শাহী মটন বিরিয়ানির দাম: ৪৪৯ টাকা। লখনউভি মুর্গ বিরিয়ানির দাম: ৩৭০ টাকা।

আরও পড়ুন-তাজমহল নয়, বিরিয়ানির জন্য বাঙালি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে মুমতাজের কাছে! কেন?

বিরিয়ানি অধিকাংশ জায়গাতেই ঠিকমতো বানানো হয় না বলে আফসোস করলেন ফতিমা। বললেন, ‘অনেক যত্ন আর সময় নিয়ে যে-জিনিস বানাই সেই সময় দেওয়া অন্য দোকানের পক্ষে সম্ভব হয় না। সেই জন্যই মান পড়ছে বিরিয়ানির। তাছাড়া পাড়ার দোকানগুলি ক্রেতা টানার জন্য বিরিয়ানির দাম অত্যন্ত কম রাখে। সেই দামে না দেওয়া যায় ভাল চাল, না ভাল মাংস। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই বিরিয়ানির গুণগত মান নষ্ট হয়।’ যদিও বিরিয়ানির এই ক্রেজে একদিক থেকে খুশি মঞ্জিলাত। তাঁর মতে, বিরিয়ানি নিয়ে এই মাতামাতির ফলে বারবার আলোচিত হবে ওয়াজিদ আলি শাহ-র নাম। মানুষ জানবে তাঁর কথা। গৃহচ্যুত মানুষটিকে নিয়ে বাড়বে আগ্রহ। তাছাড়াও নবাবি খাবার, যা কিনা স্বাভাবিকভাবেই খুবই অল্পজনে সীমাবদ্ধ ছিল, তা সবার সাধ্যের মধ্যে এসেছে, ফতিমা একেও একটি প্রাপ্তি হিসেবেই দ্যাখেন।

আরসালান

তবে কলকাতার অলিতে-গলিতে বিরিয়ানির দোকান নিয়ে মোটেই খুশি না পার্কসার্কাস আরসালান-এর কর্মী মেহেদী মাসুদ। বললেন, ‘বাঙালির অজস্র নিজস্ব খাবার রয়েছে। আমরা সব ভুলে বিরিয়ানির পিছনে ছুটছি। ছোট-ছোট দোকানগুলি বাংলার ঐতিহ্যবাহী খাবারগুলিকে তৈরি করার চেষ্টা না-করে, বিরিয়ানি বানাচ্ছে। ফলে বিরিয়ানি যা তৈরি হচ্ছে তা পাতে দেওয়ার যোগ্য নয়। অন্যদিকে, পুরনো বাঙালি রান্নাগুলি নতুন-করে উঠে আসছে না।’ তাঁর মতে, আরসালান বিরিয়ানির জন্য যা দাম নেয় সেটা গুণমানের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই নেয়। কম দামে ভাল বিরিয়ানি বানানো যায় না। একই বক্তব্য নাগেরবাজার আমিনিয়া-র কর্মী সামিউর আলমের। তিনি বললেন, 'শহরের জায়গায়-জায়গায় ব্যাঙের ছাতার মতো যে-দোকানগুলি গজিয়ে উঠেছে সেগুলি জানেই না ভাল বিরিয়ানি কীভাবে বানাতে হয়। ভাতের মধ্যে একগাদা মশলাদার বাজে তেল দিয়ে আর একপিস মাংস দিয়ে সেগুলিকে বিরিয়ানি বলে চালায়। এতে না আছে স্বাদ, না বিরিয়ানির গন্ধ।' আমিনিয়া-য় যখন কথা বলতে গিয়েছিলাম তখন ভর দুপুর। প্রায় ভর্তি রেস্টুরেন্ট। কাঁটা চামচের টুংটাং শব্দের সঙ্গে বিরিয়ানির গন্ধে আমোদিত দোকানটি। এই দোকানের একেবারে পাশেই মায়া ফাস্ট ফুড সেন্টার। রোল-চপ-ঘুঘনির সঙ্গে-সঙ্গে, এখানে ১০০ টাকায় পাওয়া যায় বিরিয়ানিও। এই দোকানেও ভালই ভিড়। বিরিয়ানি কিনে খাচ্ছেন অনেকেই। সমিউর আলমের বক্তব্য শুনে ভুরু কুঁচকালেন দোকানের মালিক। বললেন, ‘আমরা লাভ কম রাখি তাই কমদামে বিরিয়ানি দিতে পারি। তার মানে এই নয় যে বিরিয়ানির কোয়ালিটি খারাপ। ওরা যেখানে ১৫০ গ্রাম মাংস দেয় সেখানে আমরা দিতে পারি ১২০ গ্রাম। তফাৎ শুধু এইটুকুই। বিরিয়ানির স্বাদে বিশেষ কোনও পার্থক্য হয় না।’

কিছুদিন আগে এমন একটি দোকান থেকেই বিরিয়ানি কিনে মেয়ের জন্মদিনে অনাথ আশ্রমের বাচ্চাদের খাইয়েছেন নাইটগার্ডের চাকরি করা অসীম শিকদার। অসীমবাবু বললেন, ‘এমন দোকানগুলি আছে বলেই আমরা বিরিয়ানি খেয়ে দেখার সুযোগ পাই। আমাদের এত সামর্থ্য নেই যে আমরা বড় দোকানের বিরিয়ানি খাব। নিজেরাও খাই, পথশিশুদেরও খাওয়াই। ওরা যখন বিরিয়ানি পেয়ে খুশি হয় তখন আর মনে থাকে না যে বড় দোকানের বিরিয়ানি দিলাম না ছোট দোকানের।'

আরও পড়ুন- আরসালান থেকে ডি বাপি: দুষ্কৃতীদের হাতেই কলকাতা বিরিয়ানির মালিকানা?

ব্লগার আর বিরিয়ানীপ্রেমী প্রিয়ম সেনগুপ্ত বলছেন অন্য কথা। তাঁর বক্তব্য, 'রাস্তার ধারের বিরয়ানির দোকানগুলিতে আমি কখনই নামী বিরিয়ানির স্বাদ পাই না। আমি বিশ্বাস করি সস্তায় ভাল জিনিস হয় না। সাময়িকভাবে ক্রেতা টানার জন্য কম দামে বিরিয়ানি দেওয়া গেলেও সেটা দীর্ঘদিন ধরে দেওয়া সম্ভব নয়। আরসালান-আমিনিয়া-রয়্যাল সাবির প্রতিটি নামি দোকানেরই স্বাদ আলাদা-আলাদা। কিন্তু রাস্তার ধারের সস্তা বিরিয়ানি যত খেয়েছি তা সবই প্রায় একরকম লাগে আমার। মাংসের কোয়ালিটি, চালের কোয়ালিটি, গন্ধ সবই কেমন যেন নিম্নমানের। বিরিয়ানি তো আর দৈনন্দিন ডাল-ভাত নয়। বিরিয়ানি হল সেলিব্রেশন ফুড। সেখানে কোয়ালিটির সঙ্গে কি কেউ সমঝোতায় রাজি হবেন? আমি তো হব না।'

অতি সহজলভ্যতায় বিরিয়ানি ডাল-ভাতের মতো রোজকার খাবার হবে নাকি চড়া দাম আর গুণমান বজায় রেখে তা হয়ে থাকবে ডেলিকেসি, এ-নিয়ে তর্ক চলবে। কোন মতটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে, তা নিয়ে থাকবে দ্বন্দ্বও। এরই মধ্যে ‘যায় যদি যাক প্রাণ বিরিয়ানি ভগবান’ বা ‘ভালবাসা মানে বিরিয়ানি’ লেখা টি-শার্ট বাজারে বিক্রি হবে ঢেলে। ইন্টারনেটে অজস্র তথ্য পাওয়া যাবে বিরিয়ানি নিয়ে। ফুড ব্লগাররা নানা জায়গার বিরিয়ানির ভিডিও শেয়ার করে রিচ বাড়াবেন। মানুষ নতুন-নতুন বিরিয়ানির দোকানের সন্ধান খুঁজবেন। আর এই সবকিছু নিয়ে খাবারের বেতাজ বাদশা হয়ে থাকবে বিরিয়ানি।

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp