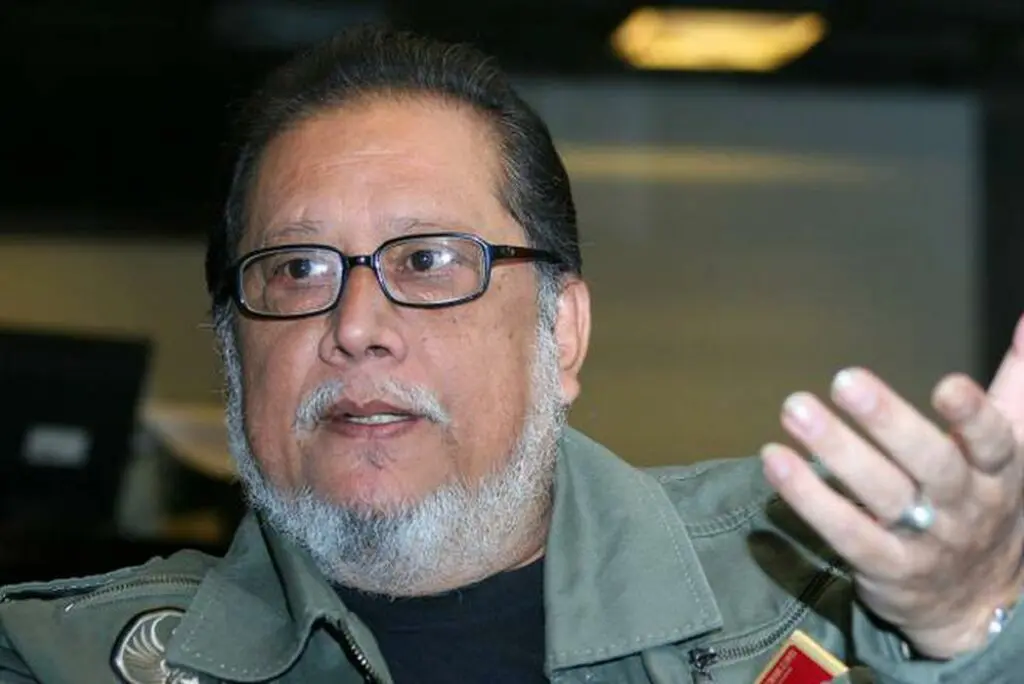

পুরাণগল্পের নতুন ভাষ্য তৈরি করতেন রতন থিয়াম

Ratan Thiyam : এক সাক্ষাৎকারে রতম থিয়াম বলতে চাইছিলেন, তিনি বারবার ফিরে গেছেন পুরাবৃত্তের কাছে। তাঁর সামনে রয়েছে উপনিবেশিত মানুষের থিয়েটার।

‘Do not walk in the footsteps of ancients in vain. But seek what they sought.’

- Matsuo Basho (13th century)‘ডানা আর শিকড়— শিকড়ের ডানা হোক, ডানার শিকড়।’

- হুয়ান রামোন হিমেনেথ (অনুবাদ: শঙ্খ ঘোষ)

‘নাট্যমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ’ গদ্যলেখায় শঙ্খ ঘোষ দেখান, পুরাণকথার মোড়কে বর্তমান বাস্তবতাকে আড়াল করার আয়োজন হয়েছিল ‘রক্তকরবী’ নাটকে। ‘পুরাবৃত্তের গাঁঠ-কাটা চলুক’, এই ছিল সর্দারদের অভিপ্রায়। কিন্তু কেন পুরাণ বর্তমান থেকে সরিয়ে নেবে চেতনাকে? সেটাই কি তার স্বভাব? রবীন্দ্রনাথ ঠিক কী দেখাতে চাইছিলেন এই অংশে? এর পরেই রাজার সেই সংলাপ—

মহাকাল নবীনকে সম্মুখে প্রকাশ করে চলেছে। মহাকালের অন্তর্গত থেকে এইভাবেই পুরাণ যখন কেবলই নবীনকে প্রকাশ করে চলে তখন সে সত্য, আর যখন তার অর্থ কেবল অতীতকে পিছনে বহন করে বেড়ানো তখন সে ঘোর মিথ্যে।

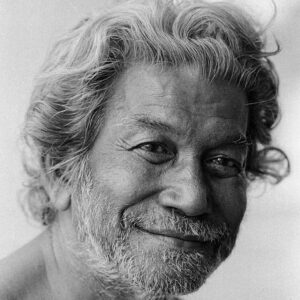

এক সাক্ষাৎকারে রতম থিয়াম (২০ জানুয়ারি ১৯৪৮ – ২৩ জুলাই ২০২৫) বলতে চাইছিলেন, তিনি বারবার ফিরে গেছেন পুরাবৃত্তের কাছে। তাঁর সামনে রয়েছে উপনিবেশিত মানুষের থিয়েটার। ইওরোপ, বিশেষত ইংল্যান্ডের অনুকরণে গড়ে উঠেছে ঠাস বুনটে আবদ্ধ আমাদের প্রোসেনিয়াম থিয়েটার। এই থিয়েটার আমাদের দেশের মানুষ অঙ্গীভূত করেছে ঔপনিবেশিক আয়োজনে। পরবর্তীকালে সচেতনভাবে বা অসচেতনতায়ও তাঁদের যাবতীয় প্রণোদনাকে উপনিবেশের থিয়েটারের সঙ্গে মোকাবিলা বললে ভুল হবে না। এক সময় তিনি হেনরিক ইবসেন-এর ‘When We Dead Awaken’ করছেন। এমনকি উইলিয়াম শেক্সপিয়রও। একই সঙ্গে তিনি ফিরে যাচ্ছেন মহাভারত-কাহিনির কাছে। সেই পুরাণকথার নবীন ভাষ্য নির্মাণে তিনি উদ্যোগী। তাঁর ‘উরুভঙ্গম’, ‘কর্ণাভরম’ এবং ‘চক্রব্যূহ’— এই তিনটে মিলিয়ে গড়ে উঠছে তাঁর মহাভারত-ত্রয়ী। এখানেই থেমে থাকলেন না রতম থিয়াম। পুরাণকথার সাম্প্রতিক পাঠ নিতে ধর্মবীর ভারতীর ‘অন্ধযুগ’ মঞ্চস্থ করলেন। তাঁর প্রায় সমস্ত কাজে উন্মোচিত হয়েছে উত্তর-পূর্ব ভারতের, বিশেষত মণিপুরের, বিভিন্ন চিরায়ত লোকশিল্প মাধ্যম। থাং-তা-র প্রশিক্ষণ শুরু হয় থাং-বি-র মধ্যে দিয়ে। পা আগুপিছু করে দুই ধরনের প্রশিক্ষণ চলে। একটা আক্রমণ, অন্যটা আত্মরক্ষা। সেই সঙ্গে লাঠি এবং ছোট বাঁশের কাঠি নিয়েও চলে অনুশীলন। পুং-চোলাম তালবাদ্যের সঙ্গে নৃত্য। রতন থিয়াম অভিনেতাদের প্রশিক্ষণ দিতেন গান গাইতে, চিৎকার করতে, ফিসফিস করে বহুক্ষণ কথা বলতে, শব্দ সৃষ্টি না করে হেঁটে-চলে বেড়াতে।

‘উরুভঙ্গম’

রথম থিয়ামের বাবা তরুণকুমার থিয়াম রাসলীলা নৃত্যগীতের প্রসিদ্ধ গুরু। তাঁর মা বিলাসিনী দেবী রাসলীলার নৃত্যাংশে অংশগ্রহণ করতেন। রতন থিয়ামের মা বিলাসিনী দেবী ও বাবা তরুণকুমার থিয়াম ছিলেন শ্রীচৈতন্য অনুসারী। হাওজগ, সংকীর্তন, রাসলীলা , পরিক্রমা ইত্যাদি নৃত্যকলায় বিশ্ববন্দিত। উদয়শঙ্করের দলেও কাজ করেছেন এই দম্পতি। রাজর্ষি ভাগ্যচন্দ্র মন্দিরের নাট্যগুরু হিসেবে নবদ্বীপের দক্ষিণে অবস্থিত মণিপুরে এসেছিলেন এই শিল্পী দম্পতি। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মভূমি নবদ্বীপেই জন্ম রতন থিয়ামের। পরবর্তী জীবনে তাঁর শিকড়-অনুসন্ধান যেমন আলোচিত হবে, ঠিক তেমনই স্যামুয়েল বেকেটের উৎসাহ উদ্দীপনাও দেখা যাবে রতন থিয়ামের নাট্যপ্রবর্তনাকে ঘিরে । রতন থিয়াম বলেছেন— আমি তখন খুব ছোট। বাবা-মা চলেছেন রাসলীলা করতে। আমি তাঁদের সঙ্গেই গেছি – কস্টিউম বক্সে ঘুম পাড়িয়ে মা নৃত্য পরিবেশন করছেন। আবার এক ফাঁকে এসে দেখে যাচ্ছেন ছেলে ঘুমিয়ে আছে কি না। রতন থিয়াম প্রথম জীবনে চিত্রকলা চর্চা করেছেন। উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করতে গিয়ে বুঝতে পেরেছেন তাঁর আরও প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

‘উরুভঙ্গম’

১৯৭১ সালে ন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামা-এ যোগ দেন রতন থিয়াম। সে সময় NSD-র প্রধান এব্রাহিম আলকাজি। NSD Repertory-তে নির্দেশনার সুযোগ পেলেও সফল হয়নি সেই প্রযোজনা। তাঁকে ফিরে যেতে হবে শিকড়ের টানে। রাসলীলা, সংকীর্তন, থাং-তা, আরও বিবিধ মার্শাল আর্টের বিন্যাসে গড়ে উঠবে তাঁর নাট্য-নির্মিতি। ১৯৭৬-এর এপ্রিল মাসে Chorus Repertory কাজ শুরু করে। এর পরে আবার দিল্লি যাত্রা, ১৯৮৬-তে। NSD-র অধিকর্তার দায়িত্ব নিলেন। ১৯৮৮-তে পদত্যাগ করে ফিরে গেলেন Chorus Repertory Theatre-এ। সেখান থেকে শুরু হল তাঁর আর-এক পর্ব।

আরও পড়ুন-

নাটকের চরিত্রের ফাঁসির বিরোধিতায় রাস্তায় মানুষ! কেন আজও পড়তেই হয় হুমায়ূন আহমেদ

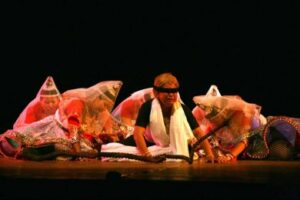

Chorus Repertory Theatre-এর ‘চক্রব্যূহ’ বিশ্বভ্রমণের পথে এগিয়ে গেল। সঙ্গে চলেছে এম কে রায়নার ‘অন্ধযুগ’ প্রযোজনা। ‘চক্রব্যূহ’ নাটকে অভিমন্যুর সংগ্রামকে নতুন অর্থে উপস্থিত করলেন রতন থিয়াম। প্রবল ক্ষমতাসীন পক্ষ, তাদের হয়ে যুদ্ধ করছেন সপ্তরথী, আর একা তরুণ গড়ে তুলছে প্রতিরোধ। স্মরণ করতে হবে, আধুনিক ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে প্রযোজিত হয়েছে বাদল সরকারের ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ এবং গিরিশ কারনাডের ‘হয়বদন’। বাদলবাবুর সান্দ্র স্তিমিত ভঙ্গির প্রায় বিপরীতে রতন থিয়াম। ‘হয়বদন’-এর সঙ্গে মিল একটা জায়গাতেই— এই প্রযোজনায় ভূমিকা রয়েছে যক্ষগানের। রতন থিয়ামের প্রযোজনায় মণিপুরের performative tradition-এর বর্ণাঢ্য সমাহার। অভিমন্যুর প্রতিরোধের দৃশ্য spectacle-কেও হার মানায়। তাঁর অভিনেতারা শারীরিকভাবে প্রচণ্ড সক্ষম। দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ, অশ্বত্থমা প্রমুখ মহারথীদের সঙ্গে একাকী সমরে তরুণ যোদ্ধা অভিমন্যু।

'চক্রব্যূহ'-র পোস্টার

অভিমন্যুর কাহিনিতে Heroic cult-কে রতন থিয়াম পরীক্ষা করলেন নতুন বিন্যাসে। মণিপুরী যুবাদের বীরত্বের কাহিনি শুনিয়ে sectarian রাজনীতির বলি করে তোলার বিরুদ্ধে তাঁর বজ্রনির্ঘোষ। এই প্রযোজনায় মার্শাল আর্টের অসামান্য প্রদর্শন স্মরণ করিয়ে দিল, পুরোনো কথার ঝাঁপি থেকে কথাকে টেনে বার করে কেবল কথার কথা হিসেবে দেখার সংকটকে। তাহলে তা হয়ে দাঁড়ায়, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— ‘পুরাবৃত্তের গাঁঠ-কাটা’-র চেয়ে বেশি কিছু নয়। নাট্যনির্দেশক ও অধ্যাপিকা Erin B. Mee লিখেছেন— প্রায় শ্বাসরোধকারী মার্শাল আর্টের অনবদ্য প্রয়োগ দেখল ভারতবর্ষের দর্শক। কিন্তু এই প্রযোজনার ভিতরে মণিপুরের যে বার্তা আধারিত ছিল সে-বিষয়টি লক্ষ্য করলেন না অনেকেই। অতএব ‘চক্রব্যূহ’ নিঃসন্দেহে রতন থিয়ামের সর্বাধিক আলোচিত একটি প্রযোজনা, তবে তার পরিগ্রহণ কীভাবে ঘটল এ নিয়ে তর্কের অবকাশ রয়েই গেল।

আরও পড়ুন-

মার্ক্সের দর্শনে বাংলা পথনাটকের জন্ম দিয়েছিলেন তিনিই, বাঙালি ভুলেছে পানু পালকে

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ব্যাষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে প্রবল সংঘাতের সাক্ষী থেকেছে সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশ। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে হাজারো স্বপ্ন-কল্পনা দ্রুত অপস্রিয়মাণ। ব্যক্তির সংকট, সামাজিক সংকট মিলেমিশে কোটি কোটি মানুষের স্বপ্নভঙ্গ। ইতিহাস সাক্ষী থেকেছে দুই বিশ্বযুদ্ধের, পারমাণবিক বিস্ফোরণের, দেশভাগের। স্বাধীন দেশেও হিন্দি ভাষা ব্যবহারকে কেন্দ্র করে ধূমায়িত হয়েছে বিক্ষোভ। ‘অন্ধযুগ’ নাটকে যুযুৎসু বলে চলে—‘বাঁধা ছিলাম রথে/ কিন্তু আজ বুঝি ভুল অক্ষদণ্ডে/ বাঁধা ছিল সে চক্র।/ তাই অক্ষচ্যুত আমি।/ সঞ্জয় আমি।/ বহিষ্কৃত জগৎসংসার থেকে চিরসম্পর্কহীন...’। যে যুদ্ধে সপ্তরথী একত্রীত হয়ে নিরস্ত্র বর্মহীন তরুণের বুকে একের পর এক তরবারি বিদ্ধ করে, সেই যুদ্ধের পুরাণকাহিনির কাছে ফিরে গেছেন রতন থিয়াম বেশ কয়েকবার। ‘কর্ণাভরম’-এও ব্যক্তি-কর্ণের সংকট। মূল মহাভারতে যেখানে শল্যের ভূমিকা পাণ্ডবপক্ষের অনুকূলে, ভাসের এই নাটকে শল্য কিন্তু যোদ্ধা হিসেবে কর্ণকে উৎসাহিত করে। কর্ণ বিধ্বস্ত, শত ভাগ্য-বিড়ম্বনার ভয়াবহতায়। সেই পরশুরামের গৃহে সূচনা হয়েছে তার ভাগ্য-বিপর্যয়। ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছে তার নিজ পরিচয় যুদ্ধের প্রাক-মুহূর্তে। একাকী কর্ণের এই অসহ যন্ত্রণাকে রতন থিয়াম উপস্থাপন করলেন তাঁর নিজ ভাষ্যে।

রতন থিয়ামের অগ্রজপ্রতিম হেইস্নাম কানহাইলাল মহাশ্বেতা দেবীর গল্প অবলম্বনে নির্মাণ করলেন ‘দ্রৌপদী’। এই প্রযোজনার সঙ্গে কেমন অবলীলায় যুক্ত হয়ে গেল Armed Forces Special Power Act-এর প্রসঙ্গ। সেনাবাহিনীর অত্যাচার যেন মণিপুরের প্রতি মূল ভরত ভূখণ্ডের বার্তা। ‘উত্তর প্রিয়দর্শী’ প্রযোজনায় কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতাকে মঞ্চে নিয়ে এলেন রতন থিয়াম। উত্তর-পূর্বের মানুষ হয়েও বারবার মূল ভূখণ্ডকে বার্তা দিয়েছেন রতন থিয়াম, কালিদাস ভাস প্রমুখের নাট্যসৃজন পরিক্রমা করে। শিকড়-সন্ধানী রতন থিয়াম তাঁর দেশজ উপাচার দিয়ে সাজিয়ে দিলেন পুরাণকথা বা ভারতের ইতিহাস। হিন্দি ভাষায় নতুন কবিতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কবি অজ্ঞেয়-র রচনাও তাঁকে প্রণোদিত করেছে। একদিকে মণিপুরের ঘাস-মাটি-বৃক্ষলতায় লালিত এই নাট্যনির্মাতা বারবার হাত বাড়িয়েছেন দেশের নানা প্রান্তে, সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্তের দিকে। শেক্সপিয়র এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে প্রাণিত করে। অধ্যাপক রুস্তম ভারুচা স্পষ্টই বলেছেন, উত্তর-পশ্চিম-মধ্য ভারতের ‘হাম সব এক হ্যাঁয়’ জাতীয় নাট্যপ্রযোজনাগুলির বর্ণময় উপস্থাপনের মুখোমুখি দাঁড়ালো কানহাইলালের ‘দ্রৌপদী’ বা রতন থিয়ামের ‘চক্রব্যূহ’। পুরাণকাহিনির পুনর্জন্ম।

ঋণ স্বীকার:

১) ‘Theatre of Roots’, Erin B. Mee, Seagull Publishers

২) ‘The Politics of Cultural Pratice’, Rustom Bharucha, OUP

৩) ‘কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক’, শঙ্খ ঘোষ, দে’জ

৪) ‘অন্ধযুগ’, ধর্মবীর ভারতী, অনুবাদ মুকুল বন্দ্যোপাধ্যায়, NBT

৫) শ্রীঅভীক মজুমদার

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp