কলেজ স্ট্রিটে মাঝে মাঝে মৃত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এখনও

Kolkata Nostalgia: আমার বাবাকে আমি কোনওদিন স্বপ্নে মোবাইল হাতে দেখব না। তাঁর প্রয়াণ ১৯৯৮ সালে। আবার ঠাকুরদাকে জিন্স পরে দেখব না। স্মৃতিরও যুক্তি থাকে!

১

হাফ টাইমের বাঁশি বেজেছিল। তারপর শুরু হয়েছিল সেকেন্ড হাফ। বাংলায় যাকে বলে দ্বিতীয়ার্ধ। তারপর খেলা গড়াল। গ্যালারি থেকে যা উড়ে আসছিল, শুনে বুঝতে পারছিলাম খেলা শেষ হবার মুখে। তাও টেনেটুনে একটা এক্সট্রা টাইমের কোণা ধরে ঝুলে ছিলাম। যতক্ষণ মাঠে থাকা যায় আর কী!

এরপর সন্ধে আসবে। এই শহর আর ফেলে আসা দিন নিয়ে আশমানদারিতে বেশিরভাগ কথা বলছি। আশমান যদি বলেন, আমার তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় গাঢ় নীলের ওপর দিয়ে হাল্কা হাওয়ায় স্মৃতিখণ্ড ভেসে যাচ্ছে। এ যেন জীবনকে লং শটে দেখা। এইসব ছায়া আমার ‘আশমানদারি’ কলাম-এ প্রধান চলমান চিত্রশালা। আপনারা পড়েছেন। আমি ধন্য।

আকাশ অনন্ত। হয়তো সে ভাবেই বলা চলে, ব্যক্তি মানুষের স্মৃতিও অনন্ত। তার সঙ্গে নিরন্তর সংলাপ চলে বর্তমানেরও। সেইসব কথা যদি একান্ত একজনের হিসেবে ভাবেন, তাতে সীমাবদ্ধ অর্থই তৈরি হবে। আমি চেয়েছিলাম, ফেলে আসা একটা সময়ের কথা বলতে। তাতে শুধু স্মৃতিমেদুরতার বেদনা লুকিয়ে নেই, হয়তো বর্তমানকে বোঝার একটা রাস্তাও খুঁজে পাবার চেষ্টা ছিল। ভেঙেচুরে যাওয়া, পাল্টাতে-পাল্টাতে এগনো একটা সময় কিন্তু, আমার অন্তত মনে হয়, অতীতের বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে নিজের ডানা মেলতে পারে। অনেক সময় সমকালীনের দম্ভে আমরা তাকে দেখতে চাই না, উপেক্ষা করি। আমি সেই যোগসূত্রটুকু সরাসরি বা পরোক্ষে ধরতে চাইছিলাম।

‘আশমানদারি’ এই শেষ হতে চলেছে। প্রত্যেক দু-সপ্তাহে একটা টান, একটা চাপ থাকত এবার কী নিয়ে লিখব! বলতে দ্বিধা নেই, বেশ কয়েকটি কিস্তির সূত্রে এত অচেনা মানুষের ফোন পেয়েছি, এত দূরবর্তী মানুষের মনোভাব জানতে পেরেছি, যে ভাবতে অবাক লাগে। বিদেশ থেকে পর্যন্ত এসেছে প্রশ্ন অথবা অনুভব। সেসব আমার প্রাপ্তি।

পথই অনেক সময় পথের হদিশ দেয়। ‘আশমানদারি’-তেও তেমন হয়েছে। হঠাৎ কোনও একটা ঘটনা থেকে মনে হয়েছে, এটা নিয়ে তো লেখা যেতে পারে। অনেক সময় আবার কোনপ একটা বিষয়ের আবছা ধাারণা নিয়ে ছুটে গেছি শহরের এ প্রান্ত–ও প্রান্তে। কখনও ডুব দিয়েছি মনের অতলান্ত ঘূর্ণিতে। কত অজস্র মুখ, কত অজস্র মুহূর্ত আমার মনের আয়নায় মুখ তুলে আবার অন্তর্হিত হয়েছে। অনেকের কথা লিখলাম। আরও অনেক অনেক মুখের কথা লিখলাম না। হয়তো অন্য কোনও ছলছুতোয় লিখব। একথাও ঠিক, একান্ত যা ব্যক্তিগত, সেইসব স্মৃতি আমার নিজের কাছে যতই আদরের হোক না কেন, তাকে পরিবেশন করতে চাইনি। আমি চেয়েছি এমন সব স্মৃতি নিয়ে কথা বলতে যার কেন্দ্রে আছে এক বিশেষ ‘সময়’।

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন ‘সময়’ বলতে আমি ঠিক কোন্ দিকটার কথা বলছি। ‘সময়’ আসলে এমন একটা সূচক যার আবেদন হয়তো একটা প্রজন্মের অনেকের কাছেই বিশেষ অর্থ নিয়ে আসে। মহাচিন্তক রাধাপ্রসাদ গুপ্ত মশাইয়ের একটি বইয়ের নাম, সকলেই জানেন, ‘কলকাতার ফিরিওয়ালার ডাক আর রাস্তার আওয়াজ’। এই ফেরিওয়ালা এবং তাঁর সুর করে পসরার খবর জানান দেওয়ার রীতিই ধীরে ধীরে বিলকুল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু, সেই ‘মালাই বরফ’ অথবা ‘ছাতা সারাবে’ অথবা ‘শিল কাটাও’ কিংবা ‘পুরানো কাগজ বিক্কিরি’ – এইসব কথা এবং সুরের টান একটা প্রজন্মের কাছে শহর কলকাতার দিন-দুপুরের মায়া নিরিখ। ‘সময়’ বলতে ওই পুরোটাই।

আরও পড়ুন- কলকাতার চড়ক সন্ন্যাসী, সঙদের গান ঘুম উড়িয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশদের

২

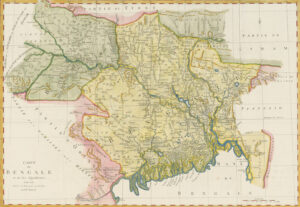

স্মৃতি হলো এক জাদুঘর কিংবা সংরক্ষণাগার। সেখানে একটা বাস্তব সংরক্ষিত থাকে। বলা ভালো, একটা ত্রিমাত্রিক বাস্তব। ত্রিমাত্রিক বাস্তব বলতে আমি বোঝাতে চাইছি, পাঁচ পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা একটা কালপর্ব। তার দৃশ্য যেমন একটা দিক আবার সে দৃশ্যের সঙ্গে জড়িত ‘সাউন্ডস্কেপ’ বা শব্দকাঠামোও অপরিহার্য দিক। কিংবা গন্ধ এবং স্পর্শ-স্বাদও। প্রতিটা ব্যাপার একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত। ধরা যাক, আমার অল্পবয়সের কলকাতার হ্যারিসন রোড কিংবা শ্যামবাজার মোড়। দুপুরের কোনও দৃশ্য মানেই সেখানে অবশ্যম্ভাবী ট্রামের ঘ্যাঁসঘোস আওয়াজ, টিং-টিং করে বাজা ঘণ্টি কিংবা বাসের শব্দ। ট্রাম এখন আর দেখতে পাই না, মনে হয় তার মৃত্যুদণ্ড বাবুরা দিয়ে দিয়েছেন। ফলে নতুন কলকাতার শব্দভুবনে ওই ধরনের শব্দ আর নেই। ট্রাম সভ্যতা থেকে হয়তো আমরা এখন এসে পড়েছি মেট্রো-সভ্যতায়। মেট্রোয় যে ঘোষণা, মেট্রোর আসা-যাওয়ার শব্দ কিংবা মেট্রো স্টেশনের টিভির শব্দ সবই অন্যরকম। আমি ওয়াইএমসিএ-তে সাত-আট দশকে টেবিল টেনিস খেলতে যেতাম। সন্ধেবেলা বিবেকানন্দ রোড থেকে বাড়ি ফেরার পথের সেই পুরনো রাস্তার নিভু নিভু আলো, বিভিন্ন বাড়ি থেকে ভেসে আসা শাঁখের শব্দ, হারমোনিয়ামের সুর, ভাঙা-ভাঙা লাইনের গান, হাতে টানা রিক্সার হাতঘণ্টির টুটুং টুটুং শব্দ, রেডিও থেকে ভেসে আসা ‘স্থানীয় সংবাদ’-এর টুকরো, পরে এল টিভির আওয়াজ…। রবিবার দুপুরে নানা সুখাদ্যের গন্ধ, কোনও কোনও গলিতে ধূপের চড়া সুরভি, রাস্তার দোকানির টেবিল থেকে ফুলের গন্ধ, পেট্রোল পাম্পে সে সময় ঝাঁঝালো ডিজেলের গন্ধ, উচ্চস্বরে ‘বল হরি হরি বোল’, ঘুড়ির মরশুমে সমস্বরে ‘ভো কাট্টা’ ‘ভোমারা’ ‘ভোঁ ভোঁ’ এইসব শব্দ এখন উধাও। রাস্তার মানুষের পোশাক পরিচ্ছদও দশকে দশকে পাল্টে যায়। সত্যজিৎ রায়ের ‘পরশপাথর’ মুক্তি পেয়েছিল ১৯৫৮ সালে। তার প্রথমেই আছে কেরানি জীবনের ভাষ্য, পরেশ দত্ত নামক কর্মচারীর অফিস থেকে বাড়ি ফেরার দৃশ্য। সেই সময়ের ডালহৌসি পাড়া এবং তার জনমানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ একটা সময়কে স্থির করে ধরে রেখেছে।

আমরা অল্পবয়সে বন্ধুদের মধ্যে একটা খেলা খেলতাম। সন্দেশ বা কাটলেট বা চপ খেয়ে নিখুঁতভাবে কে দোকানের নাম বলতে পারে। এইভাবে বিশেষ অঞ্চলের একটা পরিচয়ও তৈরি হয়ে যেত। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের পকোড়া কিংবা চিকেন অমলেটের স্বাদ যেমন চোখ বুজে চিহ্নিত করা যায়। আমার এক অকালপ্রয়াত বন্ধু সব্যসাচী রায় একবার বলেছিল, এই স্বাদটা ধরতে পারা সহজ, কেন না একটা বই-বই গন্ধ লেগে আছে!

আরও পড়ুন- সুরা-মাংস-কবরখানার পথ! যেভাবে বদলে যাচ্ছে পার্কস্ট্রিটের সড়ক বাস্তবতা

৩

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বহু যুগ আগে কলকাতার একটি কিশোরকে নিয়ে চমৎকার এক বিবরণী শুনিয়েছিলেন। সে ছেলেটা বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়, ব্যান্ডপার্টিতে ব্যান্ড বাজাত, থাকত রাস্তার ধারে। সে ছেলেটার চোখ দিয়ে কলকাতা দেখার চমকপ্রদ জাদু বিবরণ শুনিয়েছিলেন সুভাষ। সেখানেও তিনি বলেছিলেন কলকাতার নানা অঞ্চলের শব্দ, গন্ধ আর দৃশ্য কেমন বদলে বদলে যেতে থাকে। ইয়াসিনের কলকাতা আসলে একটা মাত্রায় আমারও কলকাতা। সে কলকাতায় আমার স্মৃতি, আমার ফেলে আসা কত সম্পর্ক, কত মানুষ আর কত শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ মিশে আছে। আমাদের হিন্দু স্কুলের এক সহপাঠী, অমিতাভ, জানি না কী কারণে আত্মহত্যা করেছিল। আমরা শুনে কেঁপে উঠেছিলাম। এখনও কলেজ স্ট্রিটে মাঝে মাঝে মৃত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়। তাদের হাসি, ভাঙা দাঁত, মুদ্রাদোষ, কথা বলার ভঙ্গি সবই অটুট আছে। বিশেষ জামা এবং পান বা বিয়ারের গন্ধটাও! আমার মুখে বলিরেখা কিন্তু ওরা যৌবন ধরে রেখেছে। অচ্যুত, প্রবীর, জয়দেব, শৈলেশ্বর দা, ভাস্করদা কিংবা ছাত্রী শুভলক্ষ্মী। দেখা হলেই ব্যাকড্রপ বা প্রেক্ষাপটগুলো নিজের মতো বদলে যেতে থাকে। প্রেসিডেন্সি কলেজের গেট দিয়ে ঢুকেই ডানদিকে যে বিরাট গাছটা কেটে ফেলা হয়েছে, দিব্যি সেটা স্বাস্থ্যদীপ্তি নিয়ে সটান দাঁড়িয়ে যায়। তার গুঁড়ির কাছে গোল বেদিতে আমাদের দেখা যেতে থাকে। সেসব খালাসিটোলা, হাতচিঠি, ডবলডেকার, অনুরোধের আসর আর ল্যান্ডলাইনের দিন! অবধারিতভাবে ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে উঠে পাঁচ পয়সা বাঁচাবার দিন!

আরও পড়ুন- কলকাতা শহরের ‘পাগল’-রা সব গেল কোথায়?

৪

রেডিওর কথায় ফিরে আসি। সত্যিই বাঙালি জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ ছিল রেডিও। কলকাতা ‘ক’, ‘খ’, বিবিধ ভারতী ছিল টপ পারফর্মার। কত গান, কত শ্রুতিনাটক, কত ধারাবিবরণী, কত কুইজ কনটেস্ট, কত ধারাবাহিক, কত খবর আর কথিকা শুনে রোমাঞ্চিত হয়েছি তার ইয়ত্তা নেই! তখন কোনও কোনও তারকার দেখা পাওয়া ছিল অসম্ভব। হয়তো দু-একটি সাদাকালো ছবিমাত্র দেখেছি। কিন্তু নানাভাবেই তাঁরা ছিলেন আমাদের মতো টিন-এজারদের অনেকেরই হৃদয়ের মানুষ! রেডিও থেকে তাঁদের নামগুলো শুনে বাকি শূন্যস্থান পূরণ করে দিত কল্পনা। পরে দেখা হলে (খুবই অল্পক্ষেত্রে সেটা ঘটেছে!) কখনও কখনও চমকে উঠেছি! কল্পনার সঙ্গে মেলেনি। এর চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত, আমার ক্ষেত্রে, পণ্ডিত রবিশঙ্করজি। তাঁর শারীরিক উচ্চতাকে আমি ছবি দেখে আন্দাজ করতে পারিনি। তখন আমার বয়সও নেহাৎ অল্প!

আর ছিল রেডিওর মাধ্যমে খেলার জগৎ। তখন ধারাভাষ্য ছিল একমাত্র জানালা। মাঠে তেমনভাবে যাওয়ার সাধ্য ছিল না। এত সুযোগ-সুবিধাও ছিল না। মূলত ধারাবিবরণীর মাধ্যমেই আমরা প্লেয়ারদেরও চিনতাম। তাদের নামগুলি অনেক ক্ষেত্রেই আজও ভুলতে পারিনি। আমার বয়সও এখন ষাটের দিকে ধাবমান। জানি না তাঁরা কে কেমন আছেন, কোথায় আছেন বা আদৌ বেঁচে আছেন কিনা। খুবই মনখারাপ হয়ে যায় যে তাঁদের নিয়ে আগে কেন ভাবিনি।

কয়েক বছর আগে, স্মৃতিতাড়িত হয়ে কয়েকজন ছোটবেলার খেলোয়াড়দের হদিশ করছিলাম ইন্টারনেটে। সেই সূত্রে দেখতে পেলাম, রামনাথ পার্কারের জীবনকথা। আমরা যখন ক্রিকেট নিয়ে সদ্য উত্তেজিত হতে শুরু করেছি, তখন ভারতীয় টেস্ট দলের গোড়াপত্তন করতেন গাভাসকার আর পার্কার। আমার পিসতুতো দাদা স্মরজিতের সঙ্গে আমি বুক ক্রিকেট খেলতুম। সেই ইন্ডিয়ান স্কোয়াডের সঙ্গে আমার শৈশব মিশে আছে। এঁদের চোখে দেখা অসম্ভব ছিল, ধারা বিবরণীতে নামগুলো শুনতুম। অনেক অনেক বছর পর জানতে পারি, মর্মান্তিক এক স্কুটার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছিলেন পার্কার। এ বছর মার্চ মাসে যেমন প্রয়াত হলেন সেই সময়ের আরেক ক্রিকেটার আবিদ আলি। এইসব নামের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিত এক আট-দশ বছরের বালকের মনে। প্রথম টেলিভিশনে খেলা দেখেছিলাম ১৯৭৪ সালে, ইডেন গার্ডেনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ বনাম ভারত। ‘রামজয় শীল শিশু পাঠশালায়’ একটি টেলিভিশনের সামনে দমবন্ধ করা ভিড়। প্রথমেই আউট হলেন সুধীর নায়েক। কিন্তু সম্প্রচারের প্রথম যুগের গোলমালে আমরা দেখলাম প্যাভিলিয়নে ফিরছেন সাদাকালো ছবিতে একজন নয় প্রায় দশ-বারোটা সুধীর নায়েক! সে টেস্ট ভারত জিতেছিল। প্রথম সিনের সেই মর্মভেদী অভিজ্ঞতার পর আমি আর যাইনি। রেডিওতে শুনেছিলাম। বিশ্বনাথের ১৩৯ রানের অনবদ্য ইনিংস নিয়ে পুষ্পেন সরকার, কমল ভট্টাচার্য, অজয় বসুর উচ্ছ্বাস এখনও কান পাতলে শুনতে পাই।

সময়ের একটা ‘অর্থনীতি’-ও থাকে। সম্প্রতি মায়ের মাস-খরচের হিসেবের একটা ডায়রি পেলাম আটের দশকের। সত্যিই সময়টাকে ধরতে সুবিধে হলো। ‘পথের পাঁচালী’ ছবিতে গুরুমশাইয়ের কাছে অপুর কাটাকুটি খেলার দৃশ্য মনে পড়ল। মুদির দোকানি একদিকে বিদ্যাসাগরের বাংলা গদ্য গড়গড় করে বলে শ্রুতিলিপি দিচ্ছেন আর অন্যদিকে দাঁড়িপাল্লায় জিনিস মাপছেন। একটি বালিকাকে বেশ খানিকটা মুড়ি দিলেন যার দাম ‘এক পয়সা’! নিশ্চয়ই এক আশ্চর্য বাস্তব! তৎকালে অজ পাড়া গাঁ-য় বিদ্যাসাগরী গদ্য মুখস্থ বলা মুদির দোকানিও থাকতেন! একেই আমি বলতে চাইছি ত্রিমাত্রিক বাস্তব। সময়ের ‘রাজনীতি’-ও হয়তো এইসব উপাদান দিয়ে তৈরি হতে থাকে।

আরও পড়ুন- হাতড়াই বইমেলা! ম্যাপ দেখে খুঁজে নিই প্রিয় বইয়ের বাড়ি

ফুটবলারদের কথাও একটু বলে যাই। আমাদের শৈশব-কৈশোরে আন্তর্জাতিক ফুটবল নিয়ে হইচই নিশ্চয়ই ছিল কিন্তু কলকাতা লীগ, আইএফএ ফিল্ড, সন্তোষ ট্রফি, ডুরান্ড-রোভার্স ছিল উন্মাদনায় ভরা। আজ এত বছর পরে সেইসব খেলোয়াড়দের নাম মনে পড়ে। দু' একবার মাঠে নিয়ে হয়তো তাঁদের দেখেছি কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার অন্তত নায়কপ্রণতি ঘটিয়েছিল রেডিও। নয়ের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ময়দান আর তার ক্লাব তাঁবুর বেশ একটা ঔজ্জ্বল্য আর আকর্ষণ ছিল। যাই হোক, সাত-আটের ফুটবলের সেইসব নায়কদের কথা মনে পড়ে। তাঁরা অর্থকরী ভাবেও খুব কিছু পাননি। দর্শকের অসীম ভালোবাসা আর আবেগ পেয়ছিলেন। জানি না তাঁরা এখন কেমন আছেন, কোথায় আছেন, আদৌ মর্ত্যলোকে আছেন কিনা! যেমন কয়েকটি নাম বলি – ডেভিড উইলিয়ামসন, লতিফউদ্দিন, স্বপন সেনগুপ্ত, সমর ভট্টাচার্য, জেভিয়ার পায়াস! কেমন আছেন নাসির আহমেদ, চিন্ময় চ্যাটার্জি, মিহির বসু? বাংলার ক্রিকেটের রাজা মুখার্জি, প্রণব রায়, বরুণ বর্মণ?

৫

স্মৃতি অফুরান। আশমানদারিও অনিঃশেষ। তবু কোথাও তো যতি টানতেই হবে। কত কথা, কত মানুষের কথা বলা হলো না। অন্য কোনও ছলছুতোয় হয়তো বলব। বলা হলো না বহু বহুবার বিভিন্ন সদর শহর বা মফসসল ভ্রমণের ইতিবৃত্ত। সেখানে ‘দোহার’ মিশে আছে, মিশে আছেন প্রণম্য সুধীর চক্রবর্তী, মিশে আছে শিক্ষা দফতরের ‘বিশেষজ্ঞ কমিটি’ এবং তার সদস্যেরা। আছেন আরও অনেক বন্ধু-বান্ধবী। বলা হলো না বিদেশের কয়েকজন বন্ধুর কথাও।

সময় এগোবে। আমার এবং আপনাদেরও। এই পরিক্রমার মাঝে ‘আশমানদারি’-র এই কিস্তিগুলি স্মৃতি হতে থাকবে। আমি সেই স্মৃতির উপাদান। সেসব নিয়েই আগামী। হয়তো দেখা হবে। অর্ক দেব মশাইকে কৃতজ্ঞতা। তাঁর দৌত্যেই আমরা খানিকক্ষণ কাছাকাছি থাকতে পারলাম। পাঠক-পাঠিকা আমার নতজানু অভিবাদন গ্রহণ করবেন।

পুনশ্চ : স্মৃতি, সময় আর স্বপ্নের মধ্যে একটা চোরা সম্পর্ক আছে। আমার বাবাকে আমি কোনওদিন স্বপ্নে মোবাইল হাতে দেখব না। তাঁর প্রয়াণ ১৯৯৮ সালে। আবার ঠাকুরদাকে জিন্স পরে দেখব না। স্মৃতিরও যুক্তি থাকে!

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp