তরুণ কবিদের বই খুঁজে খুঁজে আমাকে পাঠাত রাহুল

Rahul Purkayastha : রাহুল বলল, ‘জানো তো, জয়দা, উত্তরবঙ্গে একটা ছেলে খুব ভালো লিখছে, তার এই নাম’। এই একটা বই পড়লাম, বইটার নাম বলল। আমি বললাম, ‘কোথায় পাবো?’ ‘ওই বই তুমি কলেজ স্ট্রিটে পেয়ে যাবে।'

সংকেতধর্মী এবং বিবরণধর্মী, এই দুটি ধারা বাংলা কবিতায় অনেক দিন ধরেই আছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কথাই যদি ধরি, তাহলে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা, যা সকলেই জানেন, ‘সোনার তরী’, সে-কবিতা যখন রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, তখন কবিতাটিকে তিনি বিবরণধর্মী কবিতার ছদ্মবেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কবিতাটি ছিল মূলত একটি সংকেতধর্মী কবিতা। সংকেতধর্মী কবিতার ক্ষেত্রে একটি সমস্যা দেখা দেয় যে, অনেক সময় পাঠক তাকে বুঝতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরীর’ ক্ষেত্রেও সেটা ঘটল। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাঁর যে ‘সাহিত্য’ নামক পত্রিকা ছিল, সেই পত্রিকার সূত্রে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করতে লাগলেন এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সেই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কেও তিনি অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন এই রবীন্দ্র-বিদ্বেষী আক্রমণের মধ্যে, যা ‘সোনার তরীর’ বিরুদ্ধে প্রধানত উদ্গত হলো। এই সব তথ্য পাওয়া যায় সুজিতকুমার সেনগুপ্তের লেখা ‘জ্যোর্তিময় রবি ও কালো মেঘের দল’ নামক গ্রন্থে। এই লেখাটি আমি প্রথম পড়ি সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায়, যখন সাগরময় ঘোষ ‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক, তিনি ধারাবাহিকভাবে সুজিতকুমার সেনগুপ্তের এই ‘জ্যোর্তিময় রবি ও কালো মেঘের দল’ রচনাটি প্রকাশ করেন। তখন আমি প্রথম জানতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরী’ কবিতাটি নিয়ে এত বিতর্ক হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন অনেক রকমের কবিতা লিখেছেন, এর মধ্যে বিবরণধর্মী কবিতাও লিখেছেন, যেমন ‘দেবতার গ্রাস’ একটি বিবরণধর্মী কবিতা। আবার যদি পরপর ভাবতে-ভাবতে আসি, তাহলে দেখব যে সংকেতধর্মী কবিতা এবং বিবরণধর্মী কবিতা পাশাপাশি চলেছে বাংলা কবিতায়। জীবনানন্দের ক্ষেত্রে আমরা বিবরণধর্মী কবিতা প্রায় পাই না বললেই চলে। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর যে সমস্ত কবিতা প্রকাশ পেয়েছে, তার মধ্যে কিছু বিবরণধর্মী কবিতা দেখা যায়, কিন্তু জীবনানন্দ মূলত সংকেতধর্মী কবিতাই রচনা করতেন। এবং তিরিশের দশকের কবিরাও অনেকটাই সংকেতধর্মী কবিতার ধারাটিকেই আশ্রয় করেছিলেন।

আরও পড়ুন-

‘পথের পাঁচালী’-তে ছিলই না চরিত্রটি! যেভাবে এক ‘দেহাতি’ কিশোরী হয়ে উঠল বাঙালির দুর্গা

আমি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা বলি। যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন এর পাশাপাশি কিন্তু আরও একটি স্বর বাংলা কবিতায় আনলেন— যা তাঁর আগেই নজরুল ইসলাম এনেছিলেন, যে-নজরুলকে বাংলাদেশের খ্যাতিমান কবি ও নাট্যকার বলেছিলেন সৈয়দ শামসুল হক বাংলা কাব্যের প্রথম ঘোষণাস্বর— যে কোনো তীব্র আঘাতে কিংবা কোনো তীব্র আনন্দে অথবা তীক্ষ্ণ বেদনায় কিছু ঘোষণা করার যে স্বর, তাও বাংলা কবিতায় আছে, কিন্তু সেই ঘোষণাস্বরকেও আমরা বলব যে মূলত বিবরণধর্মী-ই। আমরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার মধ্যে প্রথমে ঘোষণাস্বর পেয়েছি, তারপরে বিবরণমূলক কবিতাও পেয়েছি। যেমন ‘ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত’— সে-কবিতার মধ্যে কিন্তু আসলে বিবরণের একটি ধর্মই আছে, তার মধ্যে সংকেতও আছে, কিন্তু বিবরণধর্মটাই প্রধান। তারপর ‘মেজাজ’ বলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যে কবিতা আছে, বা ‘বাবা এলো, ছেলে এলো না’ যে কবিতাটি আমরা পাই, সেই কথার মধ্যে বিবরণধর্মীতা আছে। কিন্তু সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় আবার একই সঙ্গে ‘আমি যত দূরে যাই’ লিখছেন, শেষ বয়সে লিখছেন, ‘টানা ভগৎ-এর প্রার্থনা’ তখন তার মধ্যে প্রবলভাবে সংকেতধর্ম উপস্থিত।

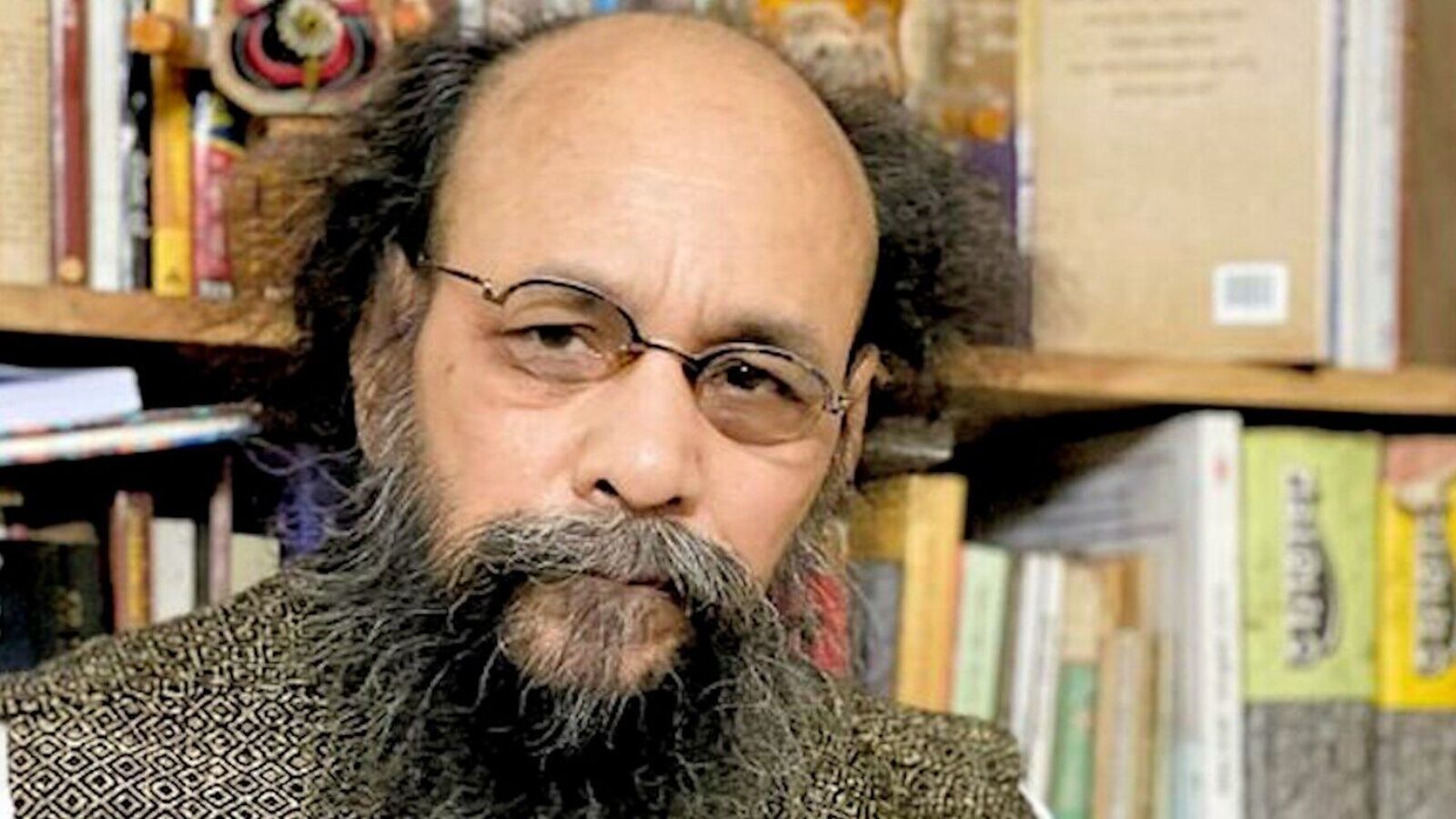

জয় গোস্বামী

আমি রাহুল পুরকায়স্থ-র কবিতা-বিষয়ে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল-এর প্রসঙ্গ আনলাম। কারণ, রবীন্দ্রনাথ ‘সোনার তরী’ লেখার পরে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-র পত্রিকার মাধ্যমে ‘সোনার তরী’-কে আক্রমণ করা হয় এবং সেখানে দ্বিজেন্দ্রলালকে ডেকে নেওয়া হয়। তার আগে দ্বিজেন্দ্রলাল-এর সঙ্গে খুবই সু-সম্পর্ক ছিল রবীন্দ্রনাথের। এমন গানও তখন লেখা হয় ‘সোনার তরী’-র সূত্রে যে, ‘আমি লিখছি যেসব কাব্য মানবজাতির জন্যে, নিজেই বুঝি না তারই মানে, বুঝবে কি তা অন্যে?’। তখন ‘হাসির গান’ বলে এক রকমের গান প্রচারিত ছিল বাংলা গানের ধারায়। ‘হাসির গান’ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খুব ভালো লিখতেন এবং রবীন্দ্রনাথ তা খুব উপভোগ করতেন। কিন্তু সেটা একটা সময়ে ঘুরে গেল রবীন্দ্রনাথের দিকে। কারণ রবীন্দ্রনাথ ‘সোনার তরী’ আসলে বিবরণমূলক হলেও, ভিতরে-ভিতরে তা সংকেতধর্মী। বাংলায় সংকেতধর্মী কবিদের মধ্যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষের ‘নিহিতপাতাল ছায়া’ বা ‘পাঁজরে দাঁড়ের শব্দ’ আমি এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে পারি, বা উৎপল কুমার বসু, আলোক সরকার— এঁরা সংকেতধর্মী কবিতা খুবই অপূর্বভাবে লিখেছেন। আবার সংকেতধর্মী এবং বিবরণধর্মী কবিতা, দুটোই জীবনের এক-এক পর্বে এসেছে কোনো কোনো কবির। বিনয় মজুমদার জীবনের প্রথম পর্বে সংকেত ধর্মী কবিতা লিখে প্রান্ত-জীবনে লিখেছেন সুন্দর বিবরণধর্মী কবিতা!

শঙ্খ ঘোষ যেমন সংকেতধর্মী কবিতা লিখেছেন, তেমনি ‘পুলিশ কখনো কোনো অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমার পুলিশ’, এরকম একেবারে স্পষ্ট বিবরণধর্মী বা ঘোষণাস্বরও খুঁজে পাওয়া গেছে তাঁর লেখায়। যদি আমরা শঙ্খ ঘোষের পাশাপাশি দুটো বই রাখি— ‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’ এবং ‘লাইনেই ছিলাম বাবা’। তাহলে দেখব যে সংকেতধর্মী কবিতা রয়েছে ‘গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ’-এ, এবং অন্যটিতে রয়েছে বিবরণধর্মী কবিতা, যার মধ্যে ঘোষণাস্বর আছে। এখন সংকেতধর্মী কবিতা রচনার যে ঝুঁকি আছে, তা রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে খুব স্পষ্টভাবে ওই ‘সোনার তরী’র সময় থেকেই বোঝা যায়। সংকেতধর্মী কবিতা পাঠক পড়ে, পাঠক বলতে আমি এখানে অন্য সাহিত্যিক, অন্য সাহিত্যজড়িত সমালোচক বা অন্য কবি— এঁদের কথাই বলছি প্রধানত। তাঁরা ক্রুদ্ধ হন সেই লেখা বুঝতে না পেরে। তার প্রধান নিদর্শন আমি দিয়েছি। আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথ আরও পরীক্ষা করতে-করতে যখন গদ্য কবিতায় পৌঁছলেন, তখনও তাঁকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু ওই নতুন কিছু করলেই সেটা সহযাত্রী এবং অনুজ কবিরা বা অগ্রজ কবিরা, সেটাকে, সারা পৃথিবীতেই, মেনে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হন, বা সেটাকে উপযুক্ত শিল্পের মর্যাদা দিতে দ্বিধা করেন। এটা চিত্রকরদের ক্ষেত্রেও হয়, উপন্যাসিকদের ক্ষেত্রেও হয়। এতগুলো কথা রাহুল পুরকায়স্থ সম্পর্কে বলতে গিয়ে, তাঁর প্রয়াণ-সূত্রে বলতে গিয়ে, আমি এতগুলো কথা কেন বললাম? বললাম, এই কারণে যে, রাহুল পুরকায়স্থ যেহেতু আমার থেকে বয়সে অনেকটাই ছোট, তাঁর একেবারে প্রথম বই থেকে সে শেষ পর্যন্ত যা লিখেছে, সবটাই আমার পড়বার অবকাশ হয়েছে। রাহুল পুরকায়স্থ কবিতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই ছিল প্রধানত সংকেতধর্মী। পাশাপাশি, যদি বাংলা কবিতার সাম্প্রতিক অতীতের দিকে তাকাই, তাহলে দেখব গত ৩৫-৩৬ বছর ধরেই বাংলা কবিতা প্রধানত তার মুখটা ঘুরিয়ে নিয়েছে, বিবরণধর্মী কবিতার দিকে। হয় ছন্দমুক্ত বিবরণ, নয় ছন্দযুক্ত বিবরণ। বুদ্ধদেব বসু, একবার বোদল্যেয়র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে, অন্য কয়েকজন বিদেশী কবির নাম করে... আমি এখন বই দেখে বলতেই পারি, কিন্তু আমি এটিকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না, বলে আমি শুধু বুদ্ধদেবের কথাটুকু বলছি... সেটা উনি একটা নাম দিয়েছিলেন : ‘সমিল গদ্য রচনা’। সংকেতধর্মী কবিতা লেখার কী বিপদ, সেটা আমি রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরী’ সম্পর্কে শুরু করেছিলাম। সংকেতধর্মী কবিতা লেখার বিপদ এই যে, তা সহযাত্রী যে কবিরা রয়েছেন, বা যাঁদের তখন প্রভাব আরও খুব বেশি রয়েছে, মানে যাঁদের সবাই মান্য করেন, তাঁরা সেই কবিতা হয়তো বুঝতে পারলেন না। একটা বয়সের পর মানুষ মনে করতে থাকেন, যিনি যে পেশায় আছেন, মানে কেউ হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং-এ আছেন, কেউ হয়তো আছেন আইটি সেক্টর-এ। কেউ হয়তো সরকারি আধিকারিক— একটা জিনিস তাঁরা মনে করতে থাকেন, যদি তাঁরা একটু উচ্চ পদে চলে যান বা ভালো জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হন, যে আমি যা ভাবছি এবং আমি যা বলছি, আমি যা লিখছি, সেটা সম্পূর্ণ নির্ভুল। সেটাই শেষ কথা। এটা আমি বিশেষ ভাবে ৫০ বছর ধরে সাহিত্য সমাজের সঙ্গে মেলামেশা করে বুঝতে পেরেছি। ফলে, কোনো লেখা এমন যদি হয় যে লেখাটা আমি পড়ে বুঝতে পারছি না, আমি আটকে যাচ্ছি, আমার আবার তখন সেইটায় আরো বেশি মনোযোগ না দিয়ে, আরও দুবার, তিনবার, চারবার পড়ে, আমার সীমাবদ্ধতা আছে, আমি বুঝবার চেষ্টা করি এই কবিতার মধ্যে অর্থস্তর কতরকম। সেইটা না করে তাঁরা সে কবিতাকে জাতিচ্যুত অথবা সে-কবিতা হয়নি, সে-কবিতা দুর্বোধ্য হয়ে গেছে, ফলে কবিতা শিল্প হিসেবে উত্তীর্ণ হয়নি, এমন বিধান দিয়ে দেন।

রাহুল পুরকায়স্থ

রাহুল পুরকায়স্থ-র প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, তাঁর যারা প্রিয় কবি ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন প্রধানতম। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা অসম্ভব পছন্দ করতেন রাহুল। আমরা জানি, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার মধ্যে কিন্তু প্রত্যক্ষ ঘোষণা-স্বর এবং প্রতিবাদী-স্বর, এবং যেটাকে বলব বিবরণধর্মীতা— সেটা ছিল। তার সঙ্গে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিন্তু কবিতার আকারকে সংক্ষেপ করেও অনেক সময় সংকেতধর্ম সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু যারা রাহুল পুরকায়স্থর প্রিয়তম কবি, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উৎপল কুমার বসু, বা বিনয় মজুমদার— এঁদের কবিতার তিলমাত্র ছায়া রাহুল পুরকায়স্থ-র কবিতায় কখনো দেখা যায়নি। শেষ ৩৬-৩৭ বছরে যখন বাংলা কবিতার অভিমুখ পুরোপুরি ঘুরে গেল বিবরণধর্মী কবিতার দিকে, তখন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত, যতদিন তিনি কবিতা লিখতে পেরেছেন, রাহুল পুরকায়স্থ ছিলেন সংকেতধর্মী যে বাংলা কবিতার পথ, তার প্রধান একটি ধারা তিনি বয়ে নিয়ে চলেছিলেন। অনেকেই যখন বিবরণধর্মী কবিতা লিখছেন, তখন রাহুল পুরকায়স্থ একবারের জন্যও বিচলিত হয়ে তাঁর সংকেতধর্ম ত্যাগ করেননি। এর জন্য পাঠকের উপর কী প্রতিক্রিয়া হত, আমি একটু বলি। সেটা লো, এখন রাহুল পুরকায়স্থের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ পাওয়া যায়। রাহুল পুরকায়স্থ প্রধানত খুব ছোট-ছোট বই বার করতেন, মানে পুস্তিকা আকারের, কিন্তু তাঁর দুটি অন্য আকারের বই ছিল। একটি হচ্ছে ‘নির্বাচিত কবিতা’, যা পশ্চিমবঙ্গ থেকে বেরিয়েছিল এবং আরেকটি হচ্ছে, ওই ‘নির্বাচিত কবিতা’-ই যা বাংলাদেশ থেকে বেরিয়েছিল। এই দুটি বই আমি নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলাম। কী করতাম? আমি কোনো একদিন, যেকোনো অবসরে, দুটি বা তিনটি বা চারটি কবিতা হয়তো পরপর পড়লাম। চারটির বেশি কখনোই নয়। পড়ে আমি বইটা বন্ধ করে পাশে রেখে দিতাম। সেই কবিতাগুলি ধীরে-ধীরে আমার মধ্যে দ্রবীভূত হত। কেননা, রাহুল পুরকায়স্থর কবিতা এরকম ছিল যে, তাঁর মধ্যে বহু স্তরায়ণ থাকত, বহুস্তরীয় কাব্য ছিল তাঁর। আমি নিজে দু-বার, তিনবার চেষ্টা করেছি রাহুল পুরকায়স্থর কবিতার উপরে আলোচনা করবার। কিন্তু আমি আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছি যে আমি তল পাচ্ছি না। মানে এতগুলো সুড়ঙ্গমুখ এত দিকে খুলে যাচ্ছে যে সেটা সমস্ত মনকে একটা অপূর্ব আলোয় ভরিয়ে দিচ্ছে। গভীর এক রহস্যের আবহাওয়ায় ঢেকে যাচ্ছি যেন। এবং সে-কবিতাগুলি ছিল আকারে ছোটো।

যখন ঢাকুরিয়াতে আমরি হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ড হল, তখন রাহুল পুরকায়স্থ একটি দীর্ঘ কবিতা লিখেছিলেন। তখন ওখানে ভর্তি অনেক মুমূর্ষু রোগী, পুড়ে মারা যান। এমনকি যারা এখানকার কর্মী, তারাও মারা যান আগুনে পুড়ে। রাহুল পুরকায়স্থের সেই কবিতাটি কোন বইতে আছে, এই মুহূর্তে বলতে পারব না। কিন্তু এটা মনে আছে, তখন ‘নবপত্রিকা’ নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র-সাপ্লিমেন্ট হিসেবে বের হত। সেখানে এক-পাতা-জোড়া রাহুল পুরকায়স্থের সেই দীর্ঘ কবিতা ছাপা হয়েছিল। আপনারা শুনে আরও আশ্চর্য হয়ে যাবেন অতখানি শোকাহত কবিতা, এখানে মানুষের মৃত্যু এবং তার জন্যে, মানে অন্যের অবহেলায় বহু মানুষের মৃত্যু— সেই কবিতার মধ্যে সেই শোক তাপ, তাও কিন্তু রাহুল পুরকায়স্থ অপূর্ব সংকেতধর্মী ভাষায় লিখেছিলেন তিনি। কবিতা তাঁর ভেতর থেকে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে। কারণ অত বড় আকারের কবিতা তাঁর খুব কম পাওয়া যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংকেত ধর্ম সারাক্ষণ অক্ষুণ্ণ ছিল। এখন আমাদের সব জিনিসের তো একটা সমাজ থাকে, সাহিত্য বা কবিতারও একটি সমাজ থাকে। সেখানে যারা নতুন লেখেন বা যারা লিখে থাকেন, তারা একটু অনেক সময় ভাবেন যে পাঠক কি আমার কবিতা পড়ছেন? রাহুল তা ভাবত না।রাহুলের প্রবল আকর্ষণ ছিল চিত্রকলায়। রাহুলের যে বই, যেটি হিরণ মিত্র যার অলঙ্করন করেছেন, ‘ও তরঙ্গ লাফাও!’। সেই বইয়ের কবিতাও কিন্তু আপনারা পড়ে দেখবেন যে, চিত্রকলা এবং কবিতার মধ্যে যে সেতু, তা একরকমভাবে তৈরি হচ্ছে। দুটিই কিন্তু বিমূর্ত। এই বিমূর্ত কবিতা বা সংকেত ধর্মী কবিতা, এটাকে আমি বললাম। এই বিমূর্ত কবিতার দিকে তার ঝোঁকটা ছিল। আর সে কি করত? যার জন্য আমি রবীন্দ্রনাথের ‘সোনার তরী’ প্রসঙ্গ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল এর প্রসঙ্গ এনেছি?

আরও পড়ুন-

বিনয় মানেই কবিতাগণিত, বিনয় মানেই সাধক

কারোর সঙ্গে কারোর যদি বিরোধ হয়, তাহলে সেইটা খুব সহজভাবে, স্বাভাবিকভাবে যেন মিটে যায়, এই চেষ্টাটা রাহুল অবিরল ভাবে করত। রাহুলকে, রাহুলের জীবন কয়েকটি দুঃখের আঘাত এবং ব্যাধির আঘাত দিয়েছে। যত রাহুল দুঃখের আঘাত এবং ব্যাধির আঘাত পেয়েছে, ততই রাহুলের ভেতরটা আরও বেশি উদার হয়ে উঠেছে। ততই রাহুল চেষ্টা করেছে যে সবাই যেন মিলেমিশে থাকে, সবাই যেন একসঙ্গে থাকে। রাহুল সব সময় এটা চেষ্টা করেছে, যে সবাই যেন মিলে মিশে থাকে। কখনো কোনো বিশেষ গোষ্ঠীর সঙ্গে রাহুলের যোগ আছে এবং অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাহুল আছে, এমন ঘটেনি। অথচ রাহুল যদি কারোর সম্পর্কে কোনো কথা বলতে হয়, সেটা সত্য বলে রাহুল মনে করে, তাহলে সে-কথা সে স্পষ্ট ভাষাতেই তাকে বলেছে। সেই স্পষ্ট ভাষায় বলার জন্যে সেই ব্যক্তির সঙ্গে তার মনান্তর হয়ে গেছে, তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এমন কখনো হয়নি। এই কাজ করার লোকও কিন্তু এখন চলে গেল। অতএব রাহুলের চলে যাওয়াটা কত দিক দিয়ে ক্ষতিকর, সেইটা আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি। তৃতীয় যে কথাটা আমি বলব, রাহুলের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি দেখেছি। একটুখানির জন্যে বাংলা আকাদেমির যে লিটিল ম্যাগাজিন মেলা হচ্ছে, রাহুল হয়তো কবিতা পড়তে এসেছে। একটু খানির জন্য দেখা হয়েছে। দু-তিন মিনিটের, চার মিনিটের কথা, পাঁচ মিনিটের কথা। তখন রাহুল বলল, ‘জানো তো, জয়দা, উত্তরবঙ্গে একটা ছেলে খুব ভালো লিখছে, তার এই নাম’। এই একটা বই পড়লাম, বইটার নাম বলল। আমি বললাম, ‘কোথায় পাবো?’ ‘ওই বই তুমি কলেজ স্ট্রিটে পেয়ে যাবে। আচ্ছা, আমি তোমায় পাঠাবো’। পাঠিয়েও ছিল সে সেই বই আমাকে। এইভাবে যতবার যতদিন রাহুলের সঙ্গে আমি একলা বসেছি, আমার মনে আছে আমাদের বাড়িতে একবার ও এলো। দুবার এসেছিল। তা সেদিন জয়দীপরাও তো ছিল। সেদিনকেও এসে আমার একজন নতুন কবির কথা বলল, যে এ খুব ভালো কবিতা লিখছে। নবারুন ভট্টাচার্যকে আমরা ‘এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ নয়’ — এই কবিতার জন্য চিনি। তীব্র গতি সম্পন্ন এই কবিতার জন্য এবং তার আক্রমণাত্মক কবিতার যে ঘোষণা স্বর, তার জন্য আমরা নবারুণ ভট্টাচার্য্যকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু তিনি যে একটি অসামান্য উপন্যাস লিখেছেন, সে-কথা আমায় প্রথম এসে কে বলল? বলল রাহুল পুরকায়স্থ।

১৯৯২ সালে পুজোর পর রাহুলের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল শেয়ালদা স্টেশনে। আমি রানাঘাটে আমার বাড়িতে যাচ্ছিলাম, শনিবার। রাহুল ফিরছিল বেলঘরিয়ায়। রাহুল বলল, ‘জানো তো, খুব ভালো একটা উপন্যাস বেরিয়েছে। আমি বললাম, ‘কার লেখা?’ বলল, ‘নবারুণ ভট্টাচার্য-র, ‘প্রমা’ পত্রিকার শারদীয়া-য়।’ তখনও সেই ‘হারবার্ট’ বই হয়নি। তার নাম হচ্ছে ‘হারবার্ট’,’ সেটাও সে বলল। আমি পরের সপ্তাহে ফিরে ‘প্রমা’ পত্রিকা কিনলাম এবং উপন্যাসটি পড়ে দেখলাম সম্পূর্ণ নতুন ধরনের একটি বাংলা উপন্যাস। তিনটি প্রধান ক্ষতি রাহুল পুরকায়স্থের প্রয়াণে ঘটল বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে। এক, বাংলা কবিতার সংকেতধর্মী ধারাটি প্রবলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল। দ্বিতীয় কী? দ্বিতীয় হচ্ছে, নির্লোভভাবে ছোট ছোট বই বার করে যাওয়া। পাঠক আমার কবিতা স্টেজে দাঁড়িয়ে পড়লে হাততালি দিল কী না দিল, তা দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করা, এই যে উদাসীনতা, নিজের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে কবিতাকে তুলে আনবার যে চেষ্টা, যে একদম অব্যর্থ কবিত্ব, তার একটি স্তম্ভ রাহুল পুরকায়স্থের প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বসে গেল। এবং তৃতীয় যে জিনিসটি, কোথাও কেউ একটা ভালো লেখা লিখেছে, একটা ভালো কবিতার বই বেরিয়েছে, একটা পুস্তিকা বেরিয়েছে— সেই খবরটা অন্যের কাছে পৌঁছে দেওয়া। এই তিনটি কাজ করবার জন্য এখন আর ক-জন রইল তা বলতে পারব কি?

অনুলিখন : অভিরূপ মুখোপাধ্যায়

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp