রোহিঙ্গা সমস্যার মধ্যেই উপ্ত ছিল বাঙালি নিপীড়নের বীজ

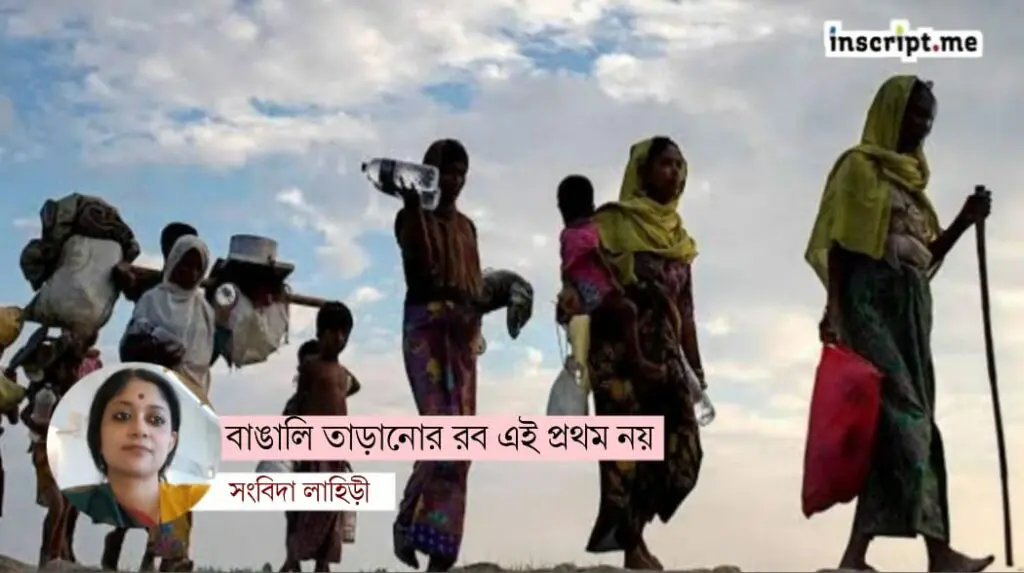

Bangladeshis : এর আগেও বাঙালিকে তাড়ানোর রব উঠেছে অসমে। ১৯৬০ সালে তা চরমে পৌঁছয়। অসমে 'বংগাল খেদা' নামে বাঙালি তাড়াও হয়েছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশে জাতিভিত্তিক সংঘাত কোনও নতুন ঘটনা নয়। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সব দেশে যেখানে অব-উপনিবেশিকরণ হয়েছে, যেখানেই দেশভাগের মত ঘটনা ঘটেছে, নতুন করে সীমান্ত তৈরি করা হয়েছে, সেখানে জাতি-ভাষা-বর্ণ এই তিনটি পরিচয়ের ভিত্তিতে সংঘাতের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। রক্তক্ষয় হয়েছে, বিভেদের রাজনীতি সক্রিয় থেকেছে। তবে সম্প্রতি, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে বাঙালি শ্রমিক শ্রেণির ওপরে আক্রোশের নজির তৈরি হচ্ছে, তা ভাবার এবং বিশ্লেষণ করার মত বিষয়। প্রশ্ন ওঠে বাঙালি মানেই বাংলাদেশি, অনুপ্রবেশকারী, এক কথায় ‘অনাগরিক’, যারা ফাঁকি দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকে পড়েছে— এমন ধারণা তৈরি হল কীভাবে? নিপীড়িত শ্রমিকদের মুখ থেকে শোনা যাচ্ছে যে তাঁদের পরিচয়পত্র অনেক সময়েই গ্রাহ্য করা হচ্ছে না। অনেকে মালদহ, মুর্শিদাবাদ জেলার নিবাসী। পেশায় শ্রমিক। শ্রমিক বস্তিতে থাকেন এবং পরিচয়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বী। বলা হচ্ছে, তাঁরা ফাঁকি দিয়ে ভারতে ঢুকে পড়েছেন। এই ‘ফাঁকি’-র ফল তাঁরা হাতেনাতে ভোগ করছেন। কখনও জুটছে মার, কখনও-বা পুলিশের হেফাজতে থাকতে হচ্ছে সপরিবারে।

এর আগেও বাঙালিকে তাড়ানোর রব উঠেছে অসমে। ১৯৬০ সালে তা চরমে পৌঁছয়। অসমে 'বংগাল খেদা' নামে বাঙালি তাড়াও হয়েছিল। তাতে বহু বাঙালিকে অসমীয়া না হওয়ার অপরাধে হেনস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু আসামের সেই বাঙালি খেদাও আন্দোলন ছিল বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্তের বিরুদ্ধে অসমীয়া জাতি ও উপজাতির আন্দোলন। উচ্চ শ্রেণির বাঙালি হিন্দু মধ্যবিত্ত সেই নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। সরকারি চাকরিতে উচ্চপদে থাকা বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোকের সাহেবি জীবন যাপন কোথাও অসমীয়া সমাজে উপনিবেশিক প্রভুর প্রতিচ্ছবি হয়ে থেকেছিল। আক্ষেপ তার জন্য অবশ্যই থাকবে। কিন্তু তার পাশাপাশি মনে করতে হবে বর্তমানে যে বাঙালি নিপীড়নের শিকার সে সাবল্টার্ন শ্রেণির মানুষ। সে শ্রমিক, সে সামান্য বেশি রোজগারের আশায় নিজের জেলায় কী নিজের রাজ্যে কাজ না পেয়ে ভিন রাজ্যে গিয়েছে সংসারের চালানোর আশায়।

আরও পড়ুন-

কেন বাংলাদেশি পণ্যে বিধিনিষেধ ভারতের?

এখন প্রশ্ন উঠছে, ভারতের মতো উপমহাদেশে, যেখানে বিগত তিরিশ বছরের বেশি সময় ধরে বাংলার প্রত্যন্ত ও তুলনায় অনুন্নত জেলা থেকে দরিদ্র নিচু শ্রেণির মানুষ দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে কাজ করতে যাচ্ছেন তাঁদের প্রতি কি ভিন রাজ্যের স্থানীয় মানুষদের বৈরি মনোভাব নতুন করে গজিয়ে উঠল? নাকি এই দ্বেষ ছিলই। বহিঃপ্রকাশের ধারা বদলেছে। এই প্রশ্ন পৌঁছনোর আগে গোড়ায় গলদটি বুঝতে হবে। মেনে নিতে হয় গত কয়েকবছরে ভারতীয় রাজনৈতিক আবর্তে ‘অনুপ্রবেশকারী’ শব্দটির তাৎপর্য বেড়েছে। বাংলা, বাঙালি পরিচয়ের মধ্যে অনুপ্রবেশের সম্ভবনা থাকছে কারণ, পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ও উত্তর পূর্বের বাংলাদেশ সীমান্তে নানা জায়গায় নিশ্ছিদ্র না হওয়ার কারণে বাংলাদেশ থেকে মানুষ ঢুকে পড়ছে। এখন বাংলাদেশ থেকে আসা রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষরা ‘অনুপ্রবেশকারী’ হিসেবে অনেকদিন ধরেই নানাভাবে চিহ্নিত হয়েছেন এদেশে। সন্দেহ নেই নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গারা আসছেন ভারতে। ঠিক যেভাবে তাঁরা ছোট্ট ভেলায় চেপে প্রাণ হাতে করে পাড়ি জমাচ্ছেন আন্দামান সাগরে, তেমনই নিগৃহীত হতে হবে জেনেও আসছেন। সীমান্ত পার হচ্ছেন। এই রোহিঙ্গা চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়ায় বাংলার শিক্ষিত সমাজ তেমন গলা তুলতে পারেননি। সাফ কথায় রোহিঙ্গারা এদেশের নাগরিক ছিলেন না বলে। আজ যখন বাংলা থেকে শ্রমিকমাত্রই ‘রোহিঙ্গা’ বা অনুপ্রবেশকারী হিসেবে দেগে যাচ্ছেন, তখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজকে খানিকটা হলেও ভাবতে হচ্ছে বইকি!টের পাওয়া যাচ্ছে, নগর পুড়লে দেবালয় নিস্তার পায় না। আজ শ্রমিক শ্রেণির গায়ে হাত পড়ছে। কাল ভদ্রলোকের কলারও যে কেউ চেপে ধরবে না তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না।

রোহিঙ্গা সমস্যা কী?

বাংলাদেশ থেকে আসা রোহিঙ্গা সমস্যার সুত্রপাত আজকের নয়। মায়ানমারের জুনটা সরকার সামরিক শাসন জারি করে ১৯৬২ সালে। ১৯৭০-এর দশক থেকেই রোহিঙ্গারা দেশান্তরী হতে শুরু করেন। ১৯৮২ সালে মায়ানমার সরকার ১৩২ টি সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে বর্মা জাতীয়তাবাদের শরিক হিসেবে মেনে নিলেও বহিষ্কার করে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে। তার নানা কারণের মধ্যে একটি বড় কারণ হল, ১৯৬২ পরবর্তী সময়ে মায়ানমারে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়া থেরাওয়াদা বৌদ্ধধর্মের গুরুরা মুসলমান রোহিঙ্গাদের উপনিবেশ-উত্তর সময়ের জাতিসত্তার ভাগ দিতে রাজি হননি। এই নিয়ে ওই দেশে নানা টালমাটাল চলছিলই। ২০০০ সালের পর থেকে সমস্যা গভীর হতে থাকে। ২০১২ সালের দাঙ্গা পরবর্তী সময় থেকে রোহিঙ্গারা পাকাপাকিভাবে ওদেশ ছেড়ে ভারতে ও বাংলাদেশে চলে আসতে থাকেন। ২০১৭ ও ২০২১ এই দুটি বছরে মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপরে এমন অত্যাচার করা হয়ে যে হাজার-হাজার রোহিঙ্গা ঘরবাড়ি ছেড়ে দেশান্তরী হয়ে পড়েন।

মুশকিল হল, ভারতের উদ্বাস্তু নীতি বাংলাদেশ রাষ্ট্র জন্মের সময় যা ছিল, তার পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। এমনিতেই ভারতের উদ্বাস্তু নীতি আলাদা করে উল্লেখ করার মত কিছু ছিল না। ১৯৫১ সালে উদ্বাস্তু কনভেনশন এবং তার পরবর্তী সময়ে ১৯৬৭ সালের উদ্বাস্তু সমস্যা সংক্রান্ত কিছু নিয়মনীতি নিয়ে বিশ্বে যে বৃহৎ সম্মেলনটি হয়েছিল ইউনাইটেড নেশনসের তত্ত্বাবধানে তাতে ভারত অংশগ্রহণ করেনি। তার ফলে ভারতে উদ্বাস্তুনীতি স্পষ্ট নয়। কোন উদ্বাস্তু কতটা সরকারি অনুগ্রহ পাবেন, আর কতটা সহযোগিতা না পেয়ে সুরক্ষাবিহীন অবস্থায় থাকবেন তা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। পুরোটাই নির্ভর করে সরকারের ওপর। যেমন ভারত সরকার তামিল উদ্বাস্তু এবং তিব্বতীদের ক্ষেত্রে যতটা উদার, অপরদিকে অন্য উদ্বাস্তুদের প্রতি সরকারি উদাসীনতা ততটাই স্পষ্ট।

দেখা যাবে, ১৯৪৬ সালের ফরেনার্স অ্যাক্ট অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিকত্ব নেই, এমন ব্যক্তির ভারতে ঢোকার, থাকার কোনও অনুমতি নেই। দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়লে সরকারি অনুমোদন ছাড়া বেরোনোর, এবং সরকারের অনুমোদিত জায়গা ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার বা থাকার অধিকার নেই। রোহিঙ্গাদের চিহ্নিত করণের ক্ষেত্রে এই আইন কার্যকরী করা হয়। ২০১২ সালের দাঙ্গার পর থেকে রোহিঙ্গারা এদেশের পশ্চিমবঙ্গ সহ আসাম এবং উত্তর পুর্বের বিভিন্ন রাজ্য বিশেষত মণিপুর এবং মিজরামে ঢুকতে শুরু করে। ২০২১ সালের সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর মায়ানমারে এমন অবস্থা তৈরি হয় যে প্রায় কয়েক হাজার মানুষ মায়ানমার থেকে মিজোরামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রোহিঙ্গাদের সমস্যা ছিল যে তাঁদের ভাষার সঙ্গে বাংলাদেশের চিটাগং প্রদেশের লোকেদের ভাষার মিল থাকার কারণে তাঁদের মায়ানমারেও 'বিদেশি/বাংলাদেশি' বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আবার, ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তাঁদের ভাষার সঙ্গে বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষা ও বাংলা সঙ্গে সাজুয্য পাওয়া যায় বলে এদেশেও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

আরও পড়ুন-

বেহুলা থেকে রোহিঙ্গা, মাছে-ভাতে বাঙালিকে ভারত অবহেলা করতে শিখল কবে?

রোহিঙ্গাদের নিয়ে এই ধরনের বহিষ্কারের মনোভাব কিন্তু গত এক দশকের বেশি সময় ধরেই ভারতে চলছে। পশ্চিমবঙ্গেও রোহিঙ্গা পরিচয়ের লোকেরা সবসময় যে খুব আদর পেয়েছেন তা নয়। কারণ দমদম জেলে মহিলা সংশোধনাগারে একশোর বেশি রোহিঙ্গা মহিলাদের কোলের শিশুসহ অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটকে রাখা হয়েছিল। পরবর্তী কালে তাঁদের বিভিন্ন সরকারি হোমে পাঠানো হলে মূল পরিবার থেকে এইসব মহিলা ও শিশুরা বেশ কয়েক বছর ধরে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন। আসামের মাতিয়া ডিটেনশন ক্যাম্প, দিল্লির লামাপুর ডিটেনশন ক্যাম্প, সরাই রোহিলা সেবা কেন্দ্র এবং জম্মু ও কাশ্মীরের কাথুয়া হল্ডিং সেন্টারের রোহিঙ্গাদের তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে আটকে রাখা হয়েছে। এই অনুপ্রবেশকারীদের যেভাবে খুশি আটকে রাখা, তাঁদের মানবাধিকারের দিকে গুরুত্ব না দেওয়ার যে রীতি ভারতে চালু আছে সুদীর্ঘ কাল ধরে, আজ ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে বাঙালি শ্রমিককে চিহ্নিত করে উত্তেজনা ও অত্যাচার তৈরি হওয়ার মূল বীজটি কিন্তু সেখানেই উপ্ত ছিল। কারণ আজ যখনই বাঙালি শ্রমিক বাঙালি হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছেন, তখন তাতে বাংলাদেশি, পক্ষান্তরে রোহিঙ্গা সন্দেহেই ধরা হচ্ছে। অনুপ্রবেশকারী বা ঘুষপেটিয়া হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আগে তাহলে কী ভাবা উচিত ছিল? বাঙালি নাগরিক সমাজের কাছে প্রশ্নটা এখানেই। ঘর পোড়া গরু, সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পেতে ভুলে গেলে কী করে চলবে? দেশ স্বাধীনতা পাওয়ার জন্ম লগ্ন থেকে যে রাজ্যের লোকেরা উদ্বাস্তু আগমনের সাক্ষী থেকেছে, সেই রাজ্যের নাগরিক সমাজ কী করে এতদিন চুপ করে ছিলেন? তাঁরা কি জানতেন না ঘুষপেটিয়া খুঁজতে-খুঁজতে একদিন কোপ পড়তে বাঙালি মুসলমানের গলায়। সেই আঘাতে ভুলবশত জখম হতে পারে বাঙালি নিম্নবর্গের হিন্দুও। ক্রমে-ক্রমে শিকার হয়ে যেতে পারেন উচ্চবর্ণও। কারণ দ্বেষ এমনই যে প্রেমের চেয়ে তার বিস্তারের গতি অনেকাংশে বেশি।

আসলে আমাদের কাছে দেশভাগের ইতিহাসে হিন্দু নিপীড়ন ও দাঙ্গার স্মৃতির পাশাপাশি ক্রমেই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে দেওয়া হয়েছে ভারতীয়ের বিজয়গাথাটিকে। ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে উদ্বাস্তুর পেটের খিদে, মাথার ওপরের এক টুকরো ছাদ বা একটা সামান্য কর্মসংস্থানের প্রশ্নটিকে। গ্রহণের চেয়ে বর্জন আমাদের কাছে এত প্রিয় হয়ে উঠেছে যে গণ্ডির পর গণ্ডি টেনেও আমাদের মন ভরছে না। কখন ধর্মের গণ্ডি, কখনও ভাষার, কখনও রাজ্যের অথবা কখনও সামাজিকতার, শ্রেণির, জাতের বা ভাতের। এই নিয়মিত টানতে থাকা গন্ডির মধ্যেই আজ ওড়িশায় মার খাবে বাঙালি শ্রমিক। কাল রাজ্যে আগ্রাসন ভোগ করবে বিহার থেকে আসা হিন্দি ভাষী শ্রমিক। বহিষ্কারের নীতিতেই সেজে উঠবে সামজিকতার প্রাঙ্গণ, রাজনীতির চৌকাঠ। আমরা আরও সুনির্দিষ্ট করে দেব— ভাষা, ধর্ম, বর্ণ, খাদ্যাভ্যাস এবং যাপনের পরিচিতি। এর পরিণতি কতটা ভয়ঙ্কর হতে পারে না ভেবেই।

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp