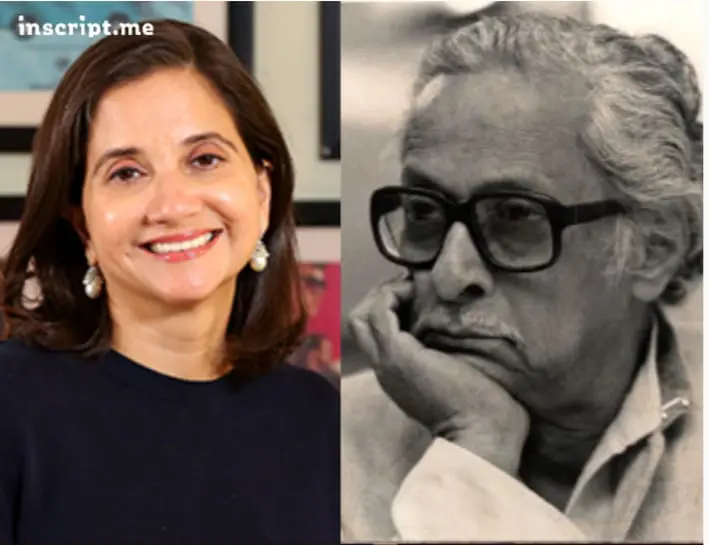

চিদানন্দ দাশগুপ্ত থেকে অনুপমা চোপড়া ফিল্মরিভিউয়ার আর ফিল্মক্রিটিক আলাদা কোথায়?

Film Reviewer and Film Critic : ফিল্ম রিভিউয়ার কোনো সিনেমা সম্পর্কে তাঁর মতামত জানান, সেই সিনেমাটি রিলিজের পরপরই। তাঁর সেই মতামতের মধ্যে থাকে সিনেমাটি সম্পর্কে এক তাৎক্ষণিক আলোচনা।

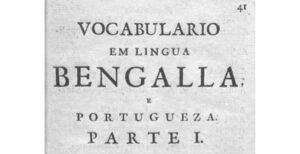

ফিল্মরিভিউয়ার ও ফিল্মক্রিটিক— এ-দুয়ের মধ্যে রয়েছে এক বিভাজনরেখা। কাকে বলব ফিল্ম রিভিউয়ার? আর কাকেই-বা বলব ফিল্মক্রিটিক? দু-জনেই কি এক? না। কেন এক নয়? ফিল্ম রিভিউয়ার কোনো সিনেমা সম্পর্কে তাঁর মতামত জানান, সেই সিনেমাটি রিলিজের পরপরই। তাঁর সেই মতামতের মধ্যে থাকে সিনেমাটি সম্পর্কে এক তাৎক্ষণিক আলোচনা। সেই আলোচনার লক্ষ্য হল, দর্শককে সিনেমাটি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা দেওয়া। একজন ফিল্ম ক্রিটিক-এর সিনেমা-সম্পর্কিত লেখার উদ্দেশ্য ও পরিসর কিন্তু একজন ফিল্ম রিভিউয়ার-এর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। কোনও প্রাথমিক ধারণার বদলে সিনেমা সম্পর্কে নিজের বিস্তৃত পর্যবেক্ষণকে তুলে ধরাই ফিল্মক্রিটিক-এর কাজ। মৃত্যুর কিছু কাল আগে, চিদানন্দ দাশগুপ্ত সম্পর্কিত একটি ভাষণে পরিচালক শ্যাম বেনেগল বলেছিলেন:

I have to make this difference between a film critic and a film reviewer. A person who reviews films, is a person who is simply dealing with an audience, that is lightly audience of that particular film and the reviewer tells that audience of the basis of the readership profile…, the kind film that is, whether will they like it or won’t like it. So, that’s a job of a film reviewer.

এরপরই ফিল্মক্রিটিক, একজন ফিল্ম রিভিউয়ারের থেকে কীভাবে আলাদা হয়ে যান সে-সম্পর্কে স্পষ্টভাবে শ্যাম জানান:

But a film critic is actually analysing a film in the context of cinema itself and the evolution of the cinema is very important for that person to be aware of.

শ্যাম বেনেগেল-এর কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ‘analysing’ অর্থাৎ বিশ্লেষণ। সিনেমাকে দেখে, বুঝে, গভীরভাবে বিশ্লেষণ করাই একজন ফিল্মক্রিটিক-এর প্রথম কর্তব্য। কিন্তু এটুকুই শুধু নয়। এর সঙ্গে শ্যাম যুক্ত করেছেন একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণ। ফিল্মক্রিটিক যখন একটি ছবি রিভিউ করছেন তখন সে-ছবির সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে বিশ্বসিনেমা সম্পর্কে একটি সজাগ ধারণা নিজের ভেতরে সতেজ রাখতে হবে। এর দ্বারাই, তিনি পৌঁছে যেতে পারবেন একটি তুলনামূলক আলোচনা দিকে। অর্থাৎ শুধু একটি নির্দিষ্ট ছবির বিশ্লেষণ নয়, সেই ছবিকে সারা পৃথিবীর সিনেমা ইতিহাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখাও ফিল্মক্রিটিক-এর কাজ।

আরও পড়ুন-

নিরাপদ নির্মাণ: শ্যাম বেনেগালের সিনেমা

শ্যাম বেলেগল ফিল্ম রিভিউয়ার-এর প্রসঙ্গে যা বললেন, তেমন রিভিউ প্রায়শই পড়তে পাই আমরা। বাংলা কিংবা দেশের অন্যান্য ছবির ক্ষেত্রে এই তাৎক্ষনিক ফিল্ম রিভিউ-এর চল এখন সব চেয়ে বেশি। এমনকী, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতেও অবাধে চলে এই রিভিউচর্চা। কী কী থাকে এই সব রিভিউ-তে? ছবিটির গল্প, গান, নায়ক নায়িকাদের অভিনয়, অ্যাকশন, কমেডি। ইতিহাস-আশ্রিত ছবি হলে, সেই ইতিহাস মানা হল কিনা, সেই নিয়ে প্রশ্নগুচ্ছ। কোনো উপন্যাস থেকে ছবি হলে, মূলকাহিনি থেকে সিনেমার গল্প কতদূর সরেছে সেই নিয়ে আক্ষেপ! কিন্তু এগুলির একটিকেও যথার্থ সমালোচনা বলা যায় না।

শ্যাম বেনেগল

যেমন, অনেক সময় কোনো কবিতা, বা কোনো উপন্যাস, কিংবা গান প্রথমবারেই তার সম্পূর্ণ অর্থ আমাদের সামনে উন্মোচন করে না। অভিজ্ঞতার স্রোতে ধীরে-ধীরে সেই সমস্ত শিল্পের কাছে পৌঁছোতে হয় আমাদের। তেমনভাবেই একটি ছবিকে, কেবল একবার দেখেই তার বিবিধ চরিত্রগুণ কি বলে দেওয়া যায়? এ কি সম্ভব? না। ঠিক এখানেই দরকার হয় একজন ফিল্ম ক্রিটিক-এর উপস্থিতি। যিনি একটি ছবি সম্পর্কে লেখার সময়ে, পৃথিবীর চলচ্চিত্রের বিরাট ইতিহাসকে নিজের মধ্যে জাগিয়ে রাখেন। কেবল ত্রুটিসন্ধান অথবা প্রশংসা নয়, বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিল্পেরএক আনন্দভূমিতে আমাদের পৌঁছে দেওয়াই হয়ে দাঁড়ায় তাঁর আলোচনার প্রধান কাজ।

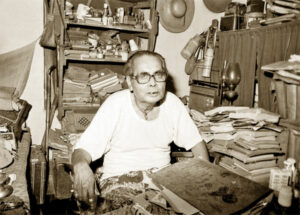

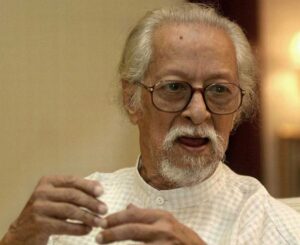

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

এমনই একজন চিত্র-সমালোচক ছিলেন চিদানন্দ দাশগুপ্ত। আমাদের দেশের চলচ্চিত্র সমালোচকদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর লেখায় চলচ্চিত্রের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা সব সময় স্পর্শ করে থাকত এক নিরপেক্ষ দৃষ্টিকে। সিনেমা সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ছিল স্পষ্ট ও নির্ভীক। এখন যে আমরা সেন্সরশিপ-এর ছুৎমার্গ নিয়ে এত কথাবার্তা বলি, বহু বছর আগে এ-সম্পর্কে একটি সাক্ষাৎকারে চিদানন্দ বলেছিলেন:

আমাদের সেন্সরশিপেরও মাথামুণ্ডু নেই। কামশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের দেশে অত ভিকটোরিয়ানদের মতো নাক উঁচু হলে চলবে না; ইংরেজ মিশনারিরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে যা শিখিয়ে গেছে তাই আমাদের ধর্ম হয়ে গেছে, এটা তো আমাদের নিজেদের নয়।

এই একই সাক্ষাৎকারে একজন চলচ্চিত্রকার ও একজন চলচ্চিত্র সমালোচকের মধ্যের ভেদাভেদ সম্পর্কে চিদানন্দ দাশগুপ্ত বলেছিলেন:

চলচ্চিত্রকার আর সমালোচকের একটা তফাত আছে। একজন চলচ্চিত্রকার যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যে ধরনের ছবি করতে ভালোবাসে সেই জিনিস যদি অন্য চলচ্চিত্রকারের মধ্যে দেখে তাহলে তার কাজের প্রতি অনুরাগ জন্মায় কিন্তু বিপরীতধর্মী কাজ দেখলে সব সময় হয় না, অনেক ক্ষেত্রেই হয় না। অন্য ঢঙের ছবি দেখলে একটা অবজ্ঞা দেখা যায়। চলচ্চিত্র সমালোচকের কিন্তু সব ধরনের ছবি সম্পর্কে সমান শ্রদ্ধা থাকে। যেখানেই সে দেখেছে একটা সৃষ্টিশীলতা প্রকাশ পাচ্ছে সেটা যে ঢঙেই হোক যে দৃষ্টিভঙ্গিতেই হোক যে শিল্পরীতিতেই হোক তাতে তার কিছু এসে যায় না। তার কাছে বিরাট কিছু ব্যাপার হিসেবে সেটা আসে না। কিন্তু চলচ্চিত্রকারদের কাছে সেটা বিরাট হয়েই আসে। সে নিজের জিনিসটা বোঝে, কিন্তু অপরেরটা বুঝতে চায় না।

'চলচ্চিত্র সমালোচকের কিন্তু সব ধরনের ছবি সম্পর্কে সমান শ্রদ্ধা থাকে' এই কথাটি এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ! আজকের দিনে কোনো সিনেমা বেরনো মাত্র যে রিভিউগুলি পড়তে পাই আমরা সেগুলির মধ্যে কি গভীরে গিয়েকোনো দেখা থাকে? হয়তো না।

অনুপমা চোপড়া

কয়েকজন আছেন যাঁরা বহু বছর ধরে ফিল্মরিভিউকে ফিল্ম ক্রিটিসিজম-এর কাছাকাছি নিয়ে গেছেন। যেমন, অনুপমা চোপড়া, রাজীব মাসান্দ। এঁরাও কোনো ছবি বেরনো মাত্র রিভিউ করেন, কিন্তু সে রিভিউ-র মধ্যে সারা পৃথিবীর ছবি দেখার অভিজ্ঞতা মিলেমিশে থাকে।

রাজীব মাসান্দ

যে-দুজনের নাম করলাম, এরকম আরও কয়েকজন আছেন হয়তো। কিন্তু বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রে এই দুর্দশা চোখে পড়ার মতো! তবে কি কেবল সিনেমার বহিরঙ্গের কতগুলি বিষয়ের ভালো-মন্দ বিচার করে (নিজের ইচ্ছেমতো) দিন কেটে যাবে বাংলা সিনেমার? একথা ভাববার সময় বোধহয় এসেছে!

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp