বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের যাত্রায় সিরাজুল আলম খানের স্থানাঙ্ক, পর্ব ১

Serajul Alam Khan: অতি সম্প্রতি সিরাজুল আলম খানের প্রয়াণের পর, সেই সময়ে তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে আবারও বিতর্ক শুরু হয়েছে। স্বাধীনতার পরই তাঁর নেতৃত্বাধীন অস্পষ্ট সমাজতন্ত্রের ধারক জাতীয়তাবাদকেও প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছিল।

গত শতকের ষাট এবং সত্তরের দশক বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে চরম আশাবাদ এবং নিদারুণ আশাভঙ্গের সময়রেখা হিসেবে বিবেচিত। ষাটের দশকের অবিভক্ত পাকিস্তানের সামরিক শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের সংগ্রাম তীব্র হয়ে ওঠে। সেই সংগ্রামে বামপন্থী কমিউনিস্ট শক্তির জনবিচ্ছিন্নতার সুযোগে জাতীয়তাবাদ এক প্রধান নিয়ন্ত্রকরূপে দেখা দেয়। এই জাতীয়তাবাদের মধ্যে একাংশের যেমন ছিল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষকামিতা, আবার আরেকটি অংশের মধ্যে ছিল সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ। যদিও সেই সমাজতন্ত্র চিরায়ত মার্কসীয় ধারার সমাজতন্ত্র থেকে ছিল সম্পূর্ণ আলাদা এবং অস্পষ্টতায় পরিপূর্ণ। জনগণের এই আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম যখন সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন ভূখণ্ডের অভ্যুদয় ঘটালো, তখনই রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আসনে আসীন হলো জাতীয়তাবাদ। স্বাধীনতার পর, এই জাতীয়তাবাদের মধ্যে অস্পষ্ট সমাজতন্ত্রের শ্লোগানধারীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে, অন্যতম প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছিল। ১৯৭১ সালে যে বামপন্থী বিপ্লবের সুযোগ ছিল, সেটা ব্যর্থ হওয়ার পর জাতীয়তাবাদের অস্পষ্ট সমাজতন্ত্রের ধারক-বাহকরা ক্ষমতাসীনদের প্রতিপক্ষ হয়ে ওঠে এবং আবারও গোজামিলে, সমাজতন্ত্রের নাম করে জনগণের সমাজতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষাকে দিগভ্রান্ত করে। ফলে, মুক্তিযুদ্ধের পরপরই আবার যে একটি বিপ্লবী সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, তা পূর্বের ন্যায় নৈরাশ্যে ডুবে যায়। ষাটের এবং সত্তরের জাতীয়তাবাদের এই অস্পষ্ট সমাজতন্ত্রের জোয়ারের অন্যতম প্রধান কাণ্ডারি ছিলেন সদ্য প্রয়াত সিরাজুল আলম খান।

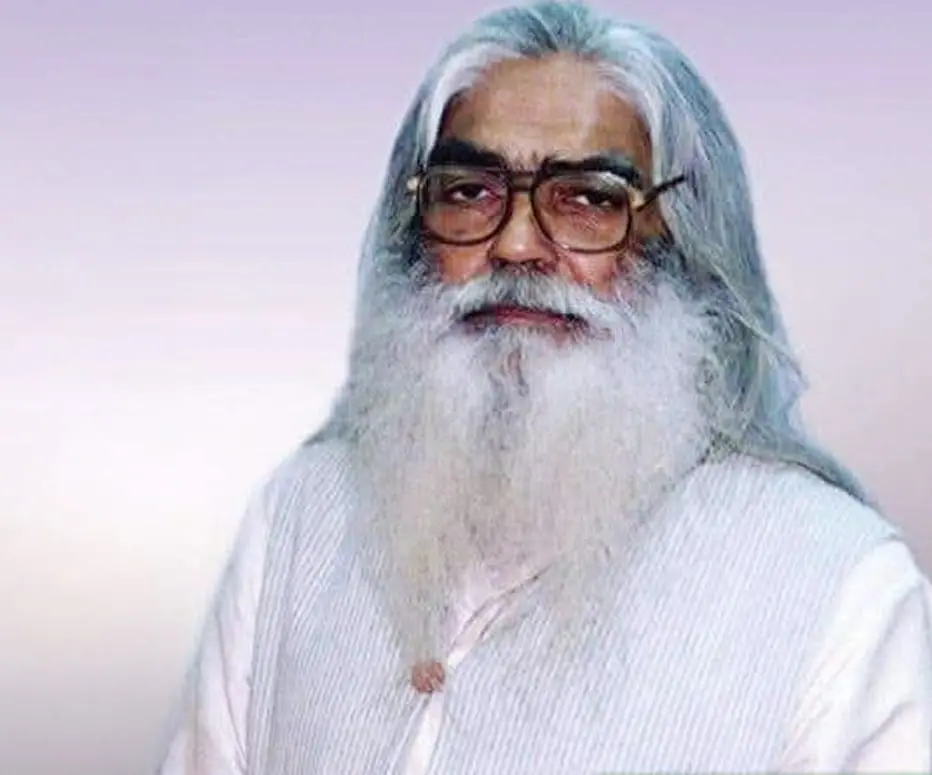

সিরাজুল আলম খান

অতি সম্প্রতি সিরাজুল আলম খানের প্রয়াণের পর, সেই সময়ে তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা নিয়ে আবারও বিতর্ক শুরু হয়েছে। অবশ্য স্বাধীনতার পরপরই তাঁর নেতৃত্বাধীন অস্পষ্ট সমাজতন্ত্রের ধারক-বাহক জাতীয়তাবাদকেও প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছিল। তবে সেই প্রশ্নকে ছাপিয়ে প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হওয়া এই ধারাটির তখন একটি রোমান্টিসিজমের আবেদন ছিল। সেই রোমান্টিসিজম, ব্যক্তি সিরাজুল আলম খানকে বানিয়ে দিয়েছিল রাজনৈতিক ঘটনার অন্যতম নায়ক। নিজের কাজ ও পোশাক-পরিচ্ছদের মাধ্যমে স্বয়ং সিরাজুল আলম খান, নিজেকে এই রাজনৈতিক পালাবদলের রহস্যময় নায়ক বানানোর ক্ষেত্রটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। আর সে-কারণেই আমাদের মতো একটি অনগ্রসর সমাজ নিয়ে গঠিত দেশে সিরাজুল আলম খান ও তাঁর রাজনৈতিক ধারা সম্পর্কে এক বিভ্রান্তির ধুম্রজাল তৈরি হয়েছে। সিরাজুল আলম খানের মৃত্যুর পর একদিকে বামপন্থীদের একটি বড়ো অংশ, তাঁকে সম্পূর্ণ নেতিবাচক অবস্থানে ফেলতে চাইছেন। আবার তাঁর অনুসারীদের অনেকে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানকে অযথা বড়ো করে দেখাচ্ছেন। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রক জাতীয়তাবাদীদের সাম্রাজ্যবাদ-ঘেঁষা অংশের উত্তরসূরিরা তাঁর জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের অবস্থানকে একেবারে নাকচ করতে চাইছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানকে বিশ্লেষণ করার জন্য আমরা রাশিয়ার মাকর্সবাদী তাত্ত্বিক গেওর্গি প্লেখান্ভের ব্যাখ্যার সহায়তা নিতে পারি। প্লেখানভের লিখেছেন:

ইতিবাচক দিককে, নেতিবাচক দিকের প্রয়োজনে বিসর্জনের কাজটি যেমন ভিত্তিহীন ও ত্রুটিপূর্ণ, তেমনই ইতিবাচক দিককে বেমালুম উপেক্ষা করার বিষয়টিও বিপজ্জনক। সঠিক দৃষ্টিকোণের পরিচয় আমরা তখনই পাব যখন ওই উভয়দিকের মধ্যেকার সত্যগুলিকে সংশ্লেষণক্রিয়ায় আমরা যুক্ত করতে পারব।(১)

প্লেখানভ এ-কথাও লিখেছেন:

ব্যক্তিরা নিজ-নিজ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে সমাজের ভবিতব্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন। মাঝে মাঝে সে-প্রভাব লক্ষণীয়ও বটে। কিন্তু এই প্রভাবের সম্ভাব্যতা ও তার পরিসর, সামাজিক সংগঠন ও তার শক্তিগুলোর পুনর্গঠন, পুনর্বিণ্যাসের ভারসাম্যের দ্বারাই নিরূপিত হয়। ...একজন ব্যক্তি তাঁর প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারেন একমাত্র তখনই, যখন তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় ও নির্দিষ্ট সামাজিক অবস্থানের তিনি অধিকারী হন।(২)

সেই বিবেচনায়, সিরাজুল আলম খান ষাটের দশকে এ-দেশের জাতিগত আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী ধারার একজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে পরিণত হয়েছিলেন। যেহেতু তৎকালীন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন জনগণের এই আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে সক্ষম হয়নি, তাই তখনকার জাতীয়তাবাদ তুলনায় সংগঠনগতভাবে পিছিয়ে থাকলেও , তা এই দশকের শেষে এসে প্রধান রাজনৈতিক কৃতিত্ব তৈরি করতে কমিয়াব হয়। ষাটের দশকের শুরুতে, যেখানে ছাত্রদের মধ্যে বামপন্থীদেরই অবস্থান সবচেয়ে বেশি ছিল, সেখানে দশকের শেষদিকে এসে জাতীয়তাবাদীরা সেই অবস্থানের দিক থেকে প্রধান হয়ে ওঠে। এমনকী শ্রমিকাঞ্চলে জাতীয়তাবাদীদের শূন্য অবস্থান পালটে গিয়ে তাঁদের ভিত যথেষ্ট শক্ত হয়। আর, জাতীয়তাবাদীদের এই অবস্থান-গ্রহণেই তখন মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলেন সিরাজুল আলম খান। তাঁর এই জাতীয়তাবাদের মধ্যে অস্পষ্ট সমাজতন্ত্রের উপস্থিতি, তাঁকে তাঁর সমবয়সি নেতৃত্ব থেকে অধিক মাত্রায় কার্যকরী করে তুলেছিল!

আরও পড়ুন-

মুজিবের ছবি মুছে কেন বৌদ্ধবিহার, মন্দিরের ছবি বাংলাদেশের নতুন নোটে?

মূলত ষাটের দশকে বিশ্বব্যাপী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্রোতোধারায় 'সমাজতন্ত্র' একটি পপুলার আইডিয়া হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিল। বিশেষ করে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চিনের মতো রাষ্ট্রগুলিতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় তরুণদের মধ্যে এ-সম্পর্কে একটা আবেদন ছিলই। আবার এই প্রভাবে, সমাজতন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তখনকার বিভিন্ন দেশের ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সংগ্রামের জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বও। তখন অনেক জাতীয়তাবাদী নেতাই নিজেদের ছাঁচে সমাজতন্ত্রের মডেল দাঁড় করাচ্ছিলেন। কিউবার মতো দেশে, ফিদেল কাস্ত্রো-র মতো স্থানীয় স্বৈরতন্ত্র উৎখাতকার বিপ্লবী নেতৃত্ব পরবর্তীতে চিরায়ত মার্কসীয় ধারার সঙ্গে নিজেদের জাতীয়তাবাদী সংগ্রাামের প্রগতিশীল ধারার সংমিশ্রণ ঘটাচ্ছিলেন। ভিয়েতনামের প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী সংগ্রামে চিরায়ত মাকর্সবাদী শক্তি নিয়ন্ত্রক হলেও, অনেক দেশেই এ-ধরনের সংগঠন মূল-নেতৃত্বে যেতে ব্যর্থ হয়। সেই সুযোগে অনেক দেশের জাতীয়তাবাদীরা নিজেদের ছাঁচে সমাজতন্ত্রের স্লোগান দিয়ে এইসব লড়াইয়ের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দখল করে। এর মধ্যে আরবের জাতীয়তাবাদীরা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এক জাতীয়তাবাদ তৈরি করে এবং তাদের অনেকে পরবর্তী সময়ে নিজেদের মডেলের সমাজতন্ত্র তৈরি করে নেয়। পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে তরুণরা নিজেদের শক্তি সন্নিবেশিত করার জন্যও এরকম একটি সমাজতন্ত্রের স্লোগান তুলেছিল। বামপন্থীদের জনবিচ্ছিন্নতায়, এইসব তরুণদের অস্পষ্ট সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদকে প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

সহকর্মীদের সঙ্গে সিরাজুল

সিরাজুল আলম খানদের নেতৃত্বাধীন অস্পষ্ট সমাজতন্ত্রে জাতীয়তাবাদ কেন স্বাধীনতার পর ব্যর্থ হল? এর উত্তরের জন্য আমরা প্লেখান্ভের দ্বারস্থ হতে পারি! প্লেখানভ লিখেছেন:

‘সাহিত্যশিল্পের সুনির্দিষ্ট কোনো প্রবণতার গভীরতা নির্ধারিত হয়ে থাকে, তার মধ্যেকার শ্রেণি বা সামাজিক-স্তর যে সামাজিক ভূমিকা পালন করে থাকে, তা দিয়ে। সেহেতু, এক্ষেত্রেও প্রতিটি বিষয় চূড়ান্তভাবে সমাজবিকাশের ধারা ও শক্তিগুলির সম্পর্ক-বিন্যাসের ওপর নির্ভরশীল।’(৩)

ষাটের দশকে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামের প্রতি জনগণের প্রধান আকাঙ্ক্ষাকে সিরাজুল আলম খানরা এ-দেশের বামপন্থীদের চাইতে অধিকভাবে ধারণ করায় তাঁরা একটি বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু এই জাতীয়তাবাদের মূল নেতৃত্ব যেহেতু মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের হাতে ছিল, তাই ভৌগলিক স্বাধীনতার পর তাঁরা নিজেদের দলে অস্পষ্ট সমাজতন্ত্রের ধারণা নিয়ে থাকতে পারেননি। নিজেদের তৈরি করতে হয়েছিল নতুন একটি দল। কিন্তু সমাজ বিপ্লবের প্রয়োজনীয় জ্ঞান বা ধারণা তাঁরা রপ্ত করতে না পারায়, স্বাধীনতা পরবর্তী বিপ্লবের সম্ভাবনার স্রোতোধারায় কিছু-কিছু নৈরাজ্য সৃষ্টি করা ব্যতীত আর অন্য কোনো কিছু করে ওঠা, এই দলটির পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমনকী সাম্রাজ্যবাদের ইন্ধনে স্বাধীনতা পরবর্তী সমাজতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষাধারী তরুণ প্রজন্মকে দিগভ্রান্ত করার জন্যও এই নৈরাজ্যময় পরিস্থিতি তৈরি করা হয়েছিল বলে যে গভীর অভিযোগ রয়েছে, তাকেও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

(চলবে)

তথ্যসূত্র:

১. জি. প্লেখানভ, 'ইতিহাসে ব্যক্তির স্থান প্রসঙ্গে', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ১৯৮৭, কলকাতা, পৃ. ১৫

২. তদেব, পৃ. ৩০

৩. তদেব, পৃ. ৩৭

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp