বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের যাত্রায় সিরাজুল আলম খানের স্থানাঙ্ক, পর্ব ২

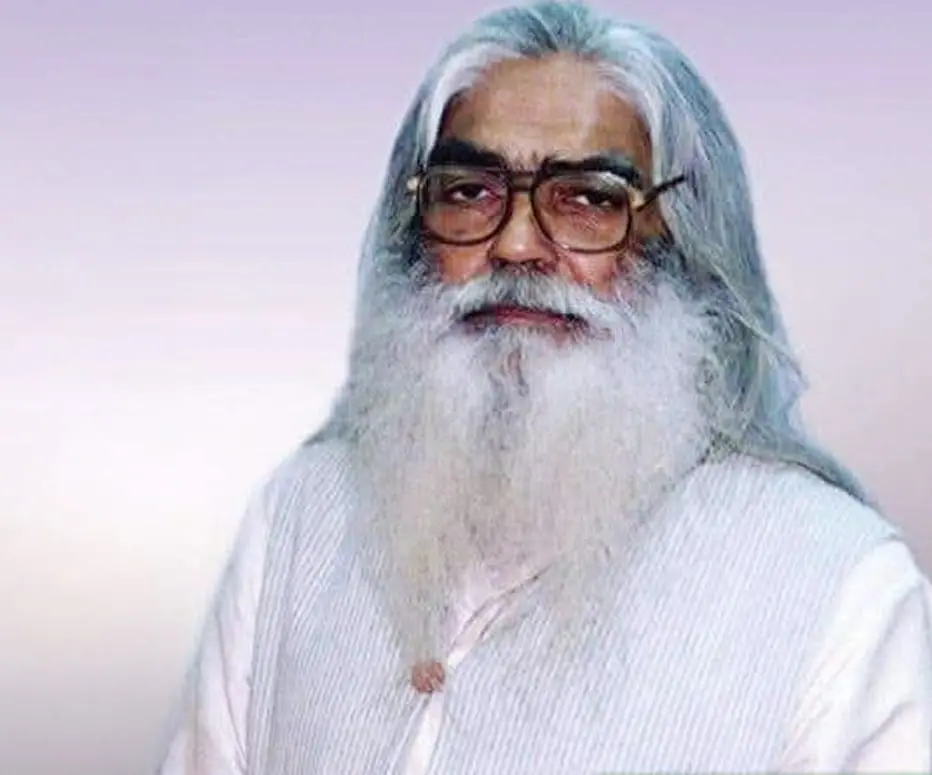

Serajul Alam Khan: সিরাজুল আলম খান বাংলাদেশের রাজনীতিতে সংশিষ্ট হয়েছিলেন গত শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে। তবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে তাঁর ক্যারিশমেটিক বিচরণ শুরু হয় ষাটের দশকের শুরুর দিকে।

সিরাজুল আলম খান রাজনীতিতে সংশিষ্ট হয়েছিলেন গত শতকের পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে। তবে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে তাঁর ক্যারিশমেটিক বিচরণ শুরু হয় ষাটের দশকের শুরুর দিকে। ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনের সময় তিনি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এই সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন ‘ছাত্র ইউনিয়ন’-এর প্রবল আধিপত্য ছিল। এই সময়ে সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক এবং কাজী আরেফ আহমেদের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের মধ্যে গঠিত হয় ‘নিউক্লিয়াস’। মূলত পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার লক্ষ্যে এই গোপন উপশাখাটি গঠিত হলেও স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত এর অস্তিত্ব সেভাবে প্রকাশ করা হয়নি। স্বাধীনতার পরবর্তীতে, জাসদ গঠনের পর সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফরা এই ‘নিউক্লিয়াস’ গঠনের ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালান।

আরও পড়ুন-

বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের যাত্রায় সিরাজুল আলম খানের স্থানাঙ্ক

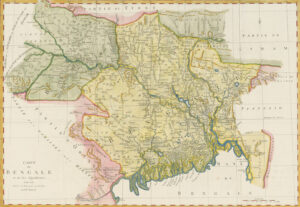

পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার বিষয়টি প্রথম সিরাজুল আলম খানদের মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে, বিষয়টি সেরকম নয়। ১৯৪৮ সালে বামপন্থী নেতা মোহাম্মদ তোয়াহার রচিত একটি প্রবন্ধে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার বিষয়টি উল্লেখ খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৫৭ সালে কাগমারী সম্মেলনে মওলানা ভাসানী পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। আবার আওয়ামী লীগের মতো জাতীয়তাবাদী দলের মধ্যেও সিরাজুল আলম খানদের ‘নিউক্লিয়াস’ ছাড়াও বিভিন্নভাবে স্বাধীনতার বিষয়টি আলোচিত হয়ে আসছিল। এর মধ্যে অনেকগুলো প্রচেষ্টায় সম্পৃক্ত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নির্দেশনায় ১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসের শেষদিকে জামালপুরে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা আলী আসাদেও নেতৃত্বে ‘ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট’ বা ‘পূর্ববঙ্গ মুক্তি ফ্রন্ট’ –এর একটি শাখা গঠিত হয়। সিরাজুল আলম খানদের 'নিউক্লিয়াস' গঠনের সময়েই তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা আবদুল আজিজ বাগমাররাও স্বাধীনতার লক্ষ্যে গোপন তৎপরতা তৈরি করেছিলেন। এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমদ লিখেছেন,

শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের দাবিতে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রনেতাদের নিয়ে ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৈরি হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ফোরাম। ঢাকার জগন্নাথ কলেজের ছাত্র সংসদের সহসভাপতি আব্দুল্লাহ ওয়ারেস এবং নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজের ছাত্রনেতা আবদুল আজিজ বাগমার ছিলেন তার সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক। ১৯৬২ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। নারায়ণগঞ্জের একটি ছাত্রসভায় সমবেত সবাই শপথ নেন যে বিজয় ছাড়া কেউ নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ফিরে যাবেন না। (১)

এই ছাত্রনেতারা পরবর্তীতে স্বাধীনতার লক্ষ্যে গোপন সংগঠন গড়ে তোলেন। মহিউদ্দিন আহমদ লিখেছেন,

আবদুল আজিজ বাগমার-সহ '৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনের কয়েকজন ছাত্রনেতার উদ্যোগে ১৯৬২ সালের ১ অক্টোবর জন্ম নেয় ‘অস্থায়ী পূর্ববঙ্গ সরকার’, সংক্ষেপে অপূর্ব সংসদ। এই সংসদ কবি সুফিয়া কামালকে রাষ্ট্রপতি এবং আবদুল আজিজ বাগমারকে প্রধানমন্ত্রী করে একটি সরকারকাঠামোও ঠিক করেছিল। (২)

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থীরাও পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলা মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া শ্রেণির শোষণ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পেরেছিল। ১৯৪৮ সালেই বামপন্থী নেতা মোহাম্মদ তোয়াহা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার একটি প্রচ্ছন্ন দাবি তুলেছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পরিণিতিতে বামপন্থী এবং তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকাই ছিল অগ্রগণ্য। আবার আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে এসে মওলানা ভাসানীর মতো সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় বুর্জোয়া ধারার নেতা পশ্চিম পাকিস্তানকে ‘আসসালামু ওলাইকুম’ জানিয়েছিলেন। এমনকী ১৯৬২ থেকে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যূত্থান পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি এবং বামপন্থীরা জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সংগ্রামে জাতীয়তাবাদীদের চাইতে অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকায় ছিল। ৬০-এর দশকের শুরুতে অবিভক্ত পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা ৩০০০-এর কাছাকাছি পৌঁছেছিল। কিন্তু এর মধ্যে আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত বিতর্কের কারণে, পার্টি বিভক্ত হয়।

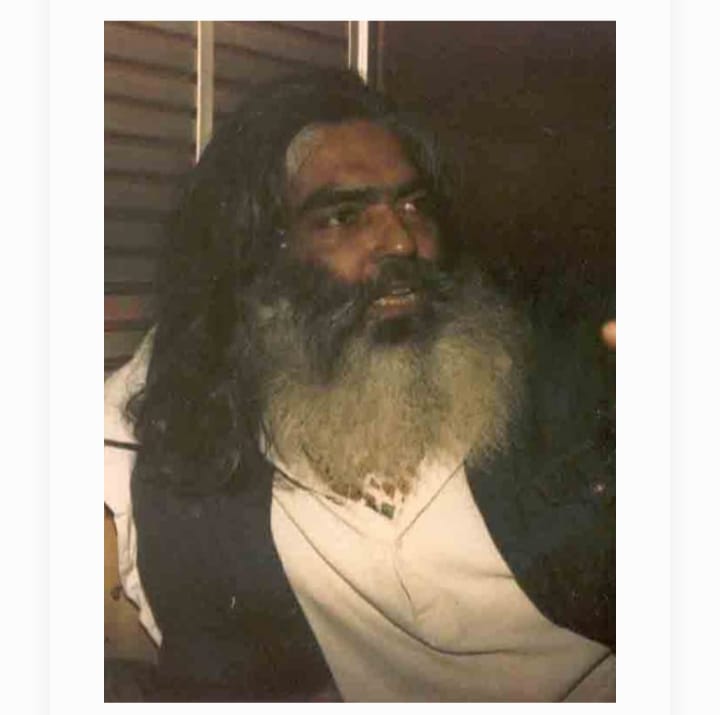

সিরাজুল আলম খান

বিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির মস্কোপন্থী ধারাটি নিজেদের স্বকীয়তা আর স্বতন্ত্রতা অনেকাংশে বিসর্জন দিয়ে জাতীয়তাবাদীদের লেজুড়ে পরিণত হলো। আর, চিনপন্থীদের প্রায় বেশিরভাগ অংশ জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে প্রাধান্য না দিয়ে বিভ্রান্তিকর রাজনৈতিক লাইন নিয়ে জনবিচ্ছিন্ন হওয়ার পথ অবলম্বন করল। প্রকৃত পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই দুর্বলতা ১৯৪৭-এর পর থেকেই চোখে পড়ছিল। প্রখ্যাত ফরাসি সাংবাদিক বের্নাড লেভির পর্যবেক্ষণ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক,

সত্যি কথা বলতে কী, কোন বিশেষ মুহুর্তে নিজের দেশে বিপ্লব শুরু করতে হবে, কোন উপায়ে বিপ্লব সংঘটিত করতে হবে, সে-সম্পর্কে কোনো ধারণাই পুর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টির মাথাটা চলে গিয়েছিল ভারতে। আর পূর্ব পাকিস্তানে পড়ে থাকা লেজটা নিজেকে শিক্ষানবিশ হিসেবে বিবেচনা করত। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ‘অন্যকে অনুসরণ করতে’ এবং কার্যক্রম চালু রাখার জন্য সদস্যসংখ্যা বাড়াতে পার্টি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল।(৩)

১৯৬০-এর দশকে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের দুটি পরিস্থিতি তিনি উল্লেখ করেছেন,

১. কমিউনিস্ট আন্দোলনের দুর্বলতা

২. আমজনতার আপোসহীন, কট্টর মনোভাব এবং জাতীয়তাবাদী বিষয়বস্তু বা থিম।(৪)

জনগণের এই জাতীয়তাবাদের প্রতি আকর্ষণের পুঁজিটাকে অবলম্বন করে আওয়ামী লীগের মতো দল ৬০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনের চালিকাশক্তিতে পরিণত হয়। এর আগে আওয়ামী লীগের শোচনীয় অবস্থান সম্পর্কে বের্নাড লেভি লিখেছেন,

আওয়ামী লীগের না আছে কোনো কাঠামো, না আছে কোনো সংগঠন। আওয়ামী লীগের যাবতীয় সাফল্যের একমাত্র কারণ তার ‘পাবলিসিটি’ অর্থাৎ তাঁর নেতাদের কারিশম্যাটিক ক্ষমতা। ... সুদিনের অপেক্ষা করতে করতে শীতনিদ্রায় যাওয়া ছাড়া আওয়ামী লীগের আর কোনো গত্যন্তর নেই। কমপক্ষে ১৯৬৪ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কোমায় পড়েছিল। (৫)

একই ধরনের ব্যাখ্যা আমরা অন্য গবেষকদের লেখাতেও পাই,

১৯৬৬-১৯৬৮ সাল ছিল আওয়ামী লীগের দুঃসময়। নেতারা বেশিরভাগ জেলে আটক। যুবনেতাদের মধ্যে শেখ ফজলুল হক মনি, কে এম ওবায়দুর রহমান ও আবদুর রাজ্জাকও কারগারে। বলা চলে, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আমেনা বেগম রীতিমতো হারিকেন জ্বালিয়ে আওয়ামী লীগ অফিস পাহারা দিতেন, আর বাইক থেকে আন্দোলনের জোয়ার তৈরির চেষ্টায় ছিলেন সিরাজুল আলম খান।(৬)

মূলত ১৯৬৬ সালের ৬ জুন ছ-দফা প্রণয়নের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের রাজনীতি চাঙ্গা হয়ে উঠতে থাকে। এ-সময় আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত বিতর্কের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট আন্দোলন বিভক্ত হয়ে পড়ে। তখন বিভক্ত দুই অংশই পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সংগ্রাম বিষয়ক কার্যকরী লাইন গ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়ায় আওয়ামী লীগের মতো মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন দলটি একক রাজনৈতিক চালিকা শক্তি হওয়ার পথে অগ্রসর হয়। অবশ্য আওয়ামী লীগকে এ-ধরনের ভূমিকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য দলটির উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের ক্ষুদ্র অংশরই ভূমিকা ছিল।

আরও পড়ুন-

মুজিবের ছবি মুছে কেন বৌদ্ধবিহার, মন্দিরের ছবি বাংলাদেশের নতুন নোটে?

তাদের ছাত্র সংগঠনের একটি অংশ আবার বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্রের শক্তিশালী অবস্থানের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং অস্পষ্ট সমাজতন্ত্রের স্লোগান সামনে রেখে পাকিস্তানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে থাকে। কমিউনিস্ট বামপন্থীদের জাতীয় মুক্তির আন্দোলনে দ্বিধাযুক্ত এবং ভুল রণকৌশলের সুযোগ নিয়ে তারা গণআন্দোলনে ধীরে ধীরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়। অবশ্য বিশ্বের তামাম সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও এই গণ আন্দোলনের ফলাফল বামপন্থীদের পকেটে চলে যাওয়ার আতঙ্কে আতঙ্কিত ছিল। বের্নাড লেভির পর্যবেক্ষণেও এ-কথা প্রতিফলিত হয়েছে,

পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডি থেকে ভিয়েতনামের সাইগন এক বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে থাকা ১২টি দেশের মধ্যে ১০ টি দেশে তখন গেরিলাবাহিনী ছিল এবং এই গেরিলাদের বেশিরভাগই কমিউনিস্ট ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিল। ...বাংলায় বিপ্লব শুরু হবে বলে মনে হচ্ছিল এবং এই বিপ্লব অন্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা ছিল ছোঁয়াচে কোনো রোগের মতো...।(৭)

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সংগ্রামে ছাত্রদেরই অগ্রসর ভূমিকা ছিল। ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্ব বেশ কিছু সময় ধরে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বকে সিদ্ধান্ত-গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখত। বের্নাড লেভি ছাত্র আন্দোলনের এরকম ভূমিকার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেছেন,

ছাত্রসমাজ মুক্তি আন্দোলনে অগ্রগামী সৈনিকের ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে আসে। পৃথিবীর সব ঔপনিবেশিক সমাজ এটা জানে আর এটা ভুলে গেলে চলবে না পাকিস্তানের সমাজ অবশ্যই (হ্যাঁ, অবশ্যই) একটি ঔপনিবেশিক সমাজ। জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার যে প্রক্রিয়া আছে তার সবগুলো পর্যায়ে ছাত্ররা ছিল। এই প্রক্রিয়া থেমে গেলে ছাত্ররা সেটাকে আবার চালু করেছে, জাতীয়তার প্রশ্নে জনগণের মনে আপোসহীন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলেছে। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সংগঠনগুলো ইওরোপের ছাত্র সংগঠনগুলোর মতো এক একটি রাজনৈতিক দলের অঙ্গ-সংগঠন মাত্র নয়। হাতির যেমন শুঁড়, মৌমাছির যেমন হুল, পূর্ববাংলার এক একটি ছাত্র সংগঠন তেমনই এক একটি রাজনৈতিক দলের অপরিহার্য অঙ্গ। ছাত্র সংগঠনগুলো কর্মী মজুতের গুদামঘর নয়, নিত্য নতুন আইডিয়ার গবেণাগার।(৮)

সে-সময় আওয়ামী লীগকে প্রধান রাজনৈতিক নেতৃত্বে নিয়ে যাওয়ার জন্য ষাটের দশকের ছাত্রনেতা সিরাজুল আলম খানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। লেখক, রাজনীতিক ও কূটনীতিক কামরুদ্দীন আহমদ লিখেছেন,

১৯৬৬ সালের আওয়ামী লীগের আন্দোলনের পেছনে সিরাজুল আলম খানের অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন এটা প্রমাণিত হয়ে গেল যে আন্দোলন আর পূর্বেকার মতো ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শ্রমিকদের মধ্যেও আন্দোলনের ঢেউ বিস্তার লাভ করেছে। ৭ জুন নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁও, টঙ্গী ও চট্টগ্রামের শিল্প এলাকায় আন্দোলনের তীব্রতা এত বৃদ্ধি পেল যে পুলিশকে গুলি চালাতে হয়েছিল। আদমজী ও অন্যান্য মিল থেকে হাজার-হাজার শ্রমিক পায়ে হেঁটে পল্টনের সভায় যোগ দেওয়ার জন্য ঢাকা এসেছিল। (৯)

ছাত্রলীগের মধ্যে সিরাজুল আলম খানের দ্বারা অনুপ্রাণিত অংশটি প্রধানত সমাজতন্ত্রের স্লোগান তুলতে থাকে। তারাই ছাত্রলীগের মধ্যে মেধাবী তারুণ্যের সন্নিবেশ ঘটিয়েছিল। বামপন্থী ছাত্র সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের বিভক্তি তাদের সাংগঠনিক সামর্থ্য বৃদ্ধিতে বাড়তি রসদ দিচ্ছিল। এবং সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগের অংশটি ক্রমশ অন্য অংশটিকে কোণঠাসা করছিল। এই অংশটি স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোষহীন ভূমিকা নেয়ায় ছাত্রদের মধ্যে তাদের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। এ-প্রসঙ্গে লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহমেদ লিখেছেন,

ছাত্রলীগের মধ্যে যে মেরুকরণ ঘটেছিল, তার একটা বিস্ফোরণ হয় ১৯৭০ সালের নভেম্বরে। ওই সময় ‘স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ’ শিরোনামে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে হইচই বেধে যায়। ...প্রস্তাবটি তোলার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির বেশিরভাগ সদস্য এটি সমর্থন করলেও মাত্র ১৩ জন এর বিরোধিতা করে। তাদের যুক্তি ছিল, এ-প্রস্তাব অবাস্তব ও গঠনতন্ত্রবিরোধী। বিরোধিতাকারী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী স্বয়ং। ...নূরে আলম সিদ্দিকী সভা মুলতবি করে সভাকক্ষ ছেড়ে চলে যান। আরও কয়েকজন তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে যান। মনিরুল ইসলামের (মার্শাল) সভাপতিত্বে সভা আবার শুরু হলে প্রস্তাবটি পাস হয়। (১০)

এ-সময় সিরাজুল আলম খান ছাত্র আন্দোলনের পাশাপাশি শ্রমিক আন্দোলনের দিকেও মনোনিবেশ করেন। তখনকার শ্রমিক আন্দোলনে অবশ্য বামপন্থীদের একচেটিয়া প্রভাব ছিল। আওয়ামী লীগের তৎকালীন নেতৃত্ব শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলনের বিষয়ে তেমন আগ্রহী ছিল না। সিরাজুল আলম খান তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, আওয়ামী লীগকে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সংগ্রামের চালিকাশক্তিতে পরিণত করতে শ্রমজীবী মানুষকে সংগঠিত করার বিকল্প নেই। বিশেষ করে ছাত্র সংগঠনে অস্পষ্ট সমাজতন্ত্রের আওয়াজ তুলে এবং শ্রমিকদের সংগঠিত করার মাধ্যমে বামপন্থীদের অবস্থানকে দুর্বল করতে এ-ধরনের কৌশল অবলম্বন করা দরকার। সেই প্রক্রিয়ায় সিরাজুল আলম খানের উদ্যোগে ১৯৬৯ সালের ১২ অক্টোবর ‘জাতীয় শ্রমিক লীগ’-এর প্রতিষ্ঠা হয়। সে-সময়কার শ্রমিকলীগ নেতা মেসবাহউদ্দিীনের ভাষায়,

একজন ছাত্রনেতার হাতেই আসলে আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠনের জন্ম হয়েছিল এবং খোদ আওয়ামী লীগেও এর প্রবল বিরোধিতা ছিল। সেখানে জহুর আহমেদ চৌধুরী ছাড়াও তাজউদ্দীন আহমদও দলীয় অঙ্গসংগঠন হিসেবে শ্রমিক সংগঠন গড়ার বিপক্ষে ছিলেন। (১১)

গোটা ষাটের দশকের পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সংগ্রামে অন্যতম নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। সিরাজুল আলম খানের রাজনৈতিক উত্থানও ঘটেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থায়। মূলত ১৯৬২ সালের শরীফ শিক্ষা কমিশন বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি রাজনীতির অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের দুই মেয়াদে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন কালেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ এই অঞ্চলের ছাত্রদের মধ্যে নিজের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করেছিলেন।

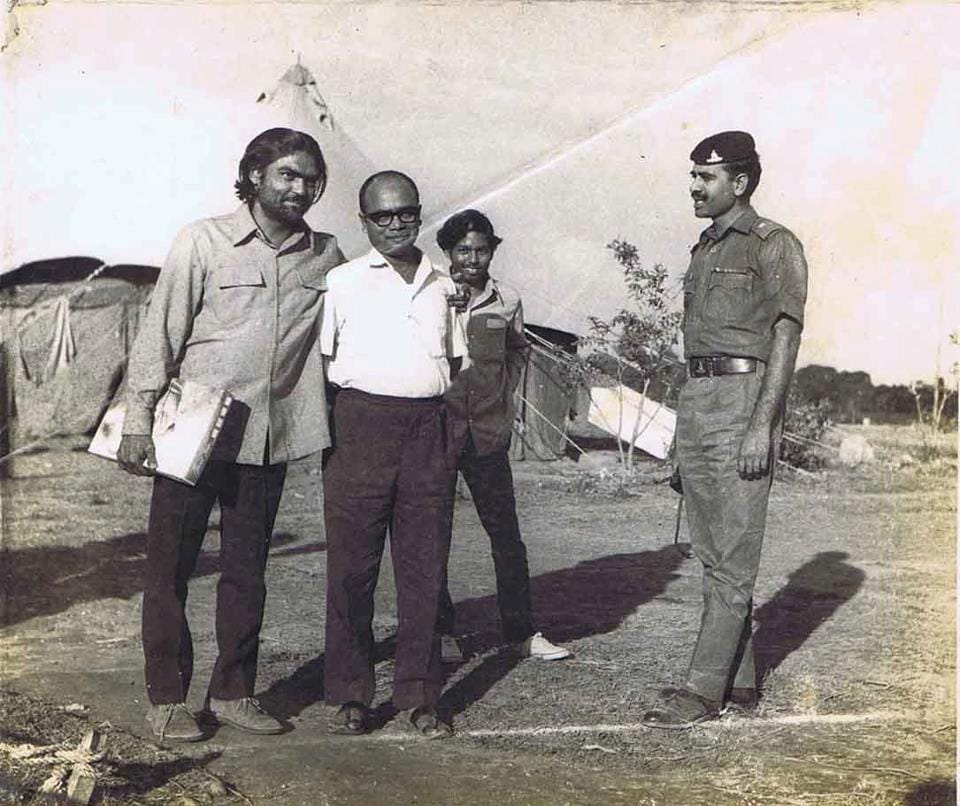

সহকর্মীদের সঙ্গে সিরাজুল আলম খান

শুধু সিরাজুল আলম খান-ই নন, সেই সময়কার বিভিন্ন গণ আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই এক ধরনের নিয়ন্ত্রক নেতৃত্ব তৈরি করেন। জাতীয় নেতৃত্বও এই ছাত্রনেতাদের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিলেন। আমাদের মতো নয়া ঔপনিবেশিক দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এরকম রাজনৈতিক নেতৃত্ব নেয়ার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে বের্নাড লেভি লিখেছেন,

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আর কিছু করতে পারুক আর না পারুক, এক পাল বুদ্ধিজীবী বেকারের জন্ম দিয়েছে। শ্রেণিহারা বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে যেটি নিজের শ্রেণিতে অপাঙক্তেয়। এই বুদ্ধিজীবীরা অতিমাত্রায় সংস্কৃতিবান, অতি উন্নত তাদের মন-মানসিকতা। অথচ দেশের উৎপাদন যন্ত্র তখনও অনেকটাই ঔপনিবেশিক ধাঁচের রয়ে গেছে। এই মান্ধাতার বাবার আমলের উৎপাদন-যন্ত্রের সঙ্গে উপরোক্ত বুদ্ধিজীবীরা কোনোমতেই নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেন না। এর ফলশ্রুতিতে, এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণি অনতিবিলম্বে একটি প্রান্তিক শ্রেণিতে পরিণত হয়। এটা এমন এক প্রান্তিকতা যা উপর থেকে নীচের দিকে চুঁইয়ে পড়ে। এই প্রান্তিকতা মানুষের দৃষ্টিকে শাণিত করে এবং রাজনৈতিক চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। (১২)

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শ্রমজীবী মানুষ এবং কৃষক সমাজের মধ্যে একমাত্র বামপন্থীদেরই একটা নির্দিষ্ট অবস্থান ছিল। তাঁরাই এই সেক্টরগুলোর রাজনৈতিক নেতৃত্বে ছিলেন এবং তাঁদের শ্রেণি আন্দোলনও তাঁরাই সংগঠিত করতেন। আবার ছাত্র আন্দোলনেও তাঁদের সংগঠিত শক্তি জাতীয়তাবাদীদের তুলনায় বেশি ছিল। সে-সময়কার আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা এবং ডাকসাইটে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমারোহ থাকলেও তাঁদের সাংগঠনিক বিভাজন ও দুর্বলতা ছিল প্রকট।

(চলবে)

তথ্য নির্দেশিকা:

১. মহিউদ্দিন আহমদ, প্রতিনায়ক,প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ২

২. মহিউদ্দিন আহমেদ, তদেব,পৃ. ২৮

৩. বের্নাড লেভি, 'অবকিশিত জাতীয়তাবাদ ও অঙ্কুরে বিনষ্ট বিপ্লবের পটভূমিতে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হচ্ছিল', অনুবাদ: শিশির ভট্টাচার্য, আলিঁয়েস ফ্রসেজ দ্য ঢাকা,২০১৪,ঢাকা, পৃ. ১৩৫

৪. বের্নাড লেভি, তদেব, পৃ. ১৯৭

৫. বের্নাড লেভি, তদেব, পৃ. ১৯১

৬. মহিউদ্দিন আহমেদ, তদেব, পৃ. ১৫১

৭. বের্নাড লেভি, তদেব,পৃ. ১৬১

৮. আহমদ, কামরুদ্দীন, 'স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর, নওরোজ কিতাবস্তান', ১৯৮২, পৃ. ৬৮-৬৯

৯. মহিউদ্দিন আহমদ, তদেব, পৃ. ১৮৭

১০.আলতাফ পাভেজ, 'মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ', ঐতিহ্য, ২০১৫,পৃ. ১৯৩

১১. . বের্নাড লেভি, 'অবকিশিত জাতীয়তাবাদ ও অঙ্কুওে বিনষ্ট বিপ্লবের পটভূমিতে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হচ্ছিল', অনুবাদ: শিশির ভট্টাচায আলিঁয়েস ফ্রসেজ দ্য ঢাকা,২০১৪, পৃ. ১৮৯

১২. বের্নাড-অঁরি লেভি, তদেব, পৃ. ২১১

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp