বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রের যাত্রায় সিরাজুল আলম খানের স্থানাঙ্ক, ৩য় পর্ব

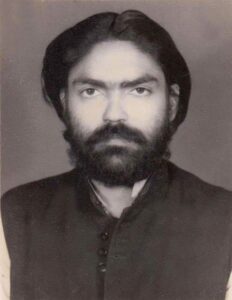

Serajul Alam Khan: মূলত আওয়ামী লীগের মধ্যে তরুণ অংশকে সংগঠিত করে স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোসহীন একটি অবস্থান তৈরি করার জন্য সিরাজুল আলম খান একটি বড়ো ভুমিকা রেখেছিলেন।

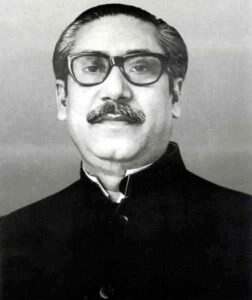

১৯৬৬ সালের ছ-দফা প্রণয়ন এবং জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে বামপন্থীদের সঠিক বাস্তবতা নিরূপণের ব্যর্থতা, আওয়ামী লীগকে প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করতে সহায়ক হয়। এর পাশাপাশি, তখনকার সাম্রাজ্যবাদ এবং আঞ্চলিক পরাশক্তিদের প্রয়োজন পড়েছিল আওয়ামী লীগকে গোটা আন্দোলনের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার। আর এই সময়, শেখ মুজিবুর রহমানের মতো রাজনৈতিক নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত না করলে, বাংলাদেশ গণআন্দোলন বামপন্থার দিকে এগিয়ে যাওয়ারই সম্ভাবনা ছিল। সেই সম্ভাবনাকেই ঠেকানোর জন্য শেখ মুজিবের প্রয়োজন পড়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়-পড়ুয়া প্রান্তিক বুদ্ধিজীবীদের।

সিরাজুল আলম খানদের নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগের অংশটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে অস্পষ্ট সমাজতন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে আওয়ামী লীগকে একটি র্যাডিকালাইজেশনের ছদ্মবেশ ধারণ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা নেয় । এই র্যাডিকালাইজেশনের ছদ্মবেশকে সংহত করতেই তাঁরা শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলেন। জনগণের তখনকার আকাঙ্ক্ষা ধারণ করার ক্ষেত্রে বামপন্থীরা ব্যর্থ হয়েছিলেন।আর সেই ব্যর্থতা পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে জাতীয়তাবাদের হেজিমনিতে পরিণত করে। সেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অস্পষ্ট সমাজতন্ত্রের ধারণার মোড়কে ভরে জনগণকে জাতীয়তাবাদের নেশায় বুদ করতে সিরাজুল আলম খানদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। তাঁদের এই প্রশ্নে আপোসহীন সংগ্রামী আওয়ামী লীগের মতো দলকে জাতীয় আন্দোলনের শীর্ষ পর্যায়ে নিয়ে আসল। সেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনায় তাঁদের তৎপরতা এমন অবস্থায় পৌঁছলো যে, সেই জাতীয়তবাদের জিগিরকে উপেক্ষা করা শেখ মুজিবের মতো আপোসকামী জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের ছিল না। সেই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বের্নাড অর লেভি লিখেছেন,

বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শেখ মুজিবের প্রয়োজন আছে, কিন্তু প্রয়োজন হলে শেখ মুজিবকে ছাড়াও আন্দোলন এগিয়ে যাবে। বাদ পড়ে যাবার ভয়ে শেখ মুজিব আন্দোলনের সাথেই গাঁটছাড়া বাঁধার সিদ্ধান্ত নিলেন। (১)

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, ১৯৪৭ সালের পর থেকেই পাকিস্তানের খণ্ডীকরণের বিষয়ে ভারতের একটি আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের এ-ধরনের তৎপরতায় তাঁরা তাঁদের সহযোগিতার দ্বার সবসময়ই উন্মুক্ত রেখেছেন। এমনকী পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর মধ্যে স্বাধীনতাকামী বাঙালি অফিসারদের নানা তৎপরতার সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের গাটছঁড়া তৈরি করাতে তাঁরা ভূমিকা রেখে আসছিলেন। তবে তাঁদের এই ভূমিকা ছিল অনেকটা সাবধানী। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কার্যকর সংযোগ রক্ষার কাজটি করতেন চিত্তরঞ্জন সুতার। তিনি ১৯৬৮ সাল থেকে কলকাতায় থাকতে শুরু করেন এবং সেখানকার ভবানীপুরের রাজেন্দ্র রোডে একটি বড়ো বাড়ি ভাড়া নিয়ে স্থায়ীভাবে বসাবাস করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর সিরাজুল আলম খানরা প্রথমে এই বাড়িতেই আশ্রয় নেন।

আরও পড়ুন-

বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের যাত্রায় সিরাজুল আলম খানের স্থানাঙ্ক, পর্ব ১

মূলত আওয়ামী লীগের মধ্যে তরুণ অংশকে সংগঠিত করে স্বাধীনতার প্রশ্নে আপোসহীন একটি অবস্থান তৈরি করার জন্য সিরাজুল আলম খান একটি বড়ো ভুমিকা রেখেছিলেন। তখন তার মধ্যে কিউবার ফিদেল কাস্ত্রো বা আলজেরিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রাম কিছু অংশে অনুপ্রাণিত করলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর তাঁর নেতৃত্বাধীন অংশটি পুরোপুরি ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার তত্ত্বাবধানের খপ্পরে পড়ে। সে-সময় তাঁর এবং আওয়ামী লীগে শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বধীন অন্য অংশটি মিলে যে ‘মুজিব বাহিনী’ গড়ে তোলা হয়, সেটার সমস্ত প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নেয় ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা ‘রিসার্চ অ্যান্ড এনালাইসিস উইং’ বা ‘র’। আবার ‘র’-এর মধ্যে যারা মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-র সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলত তাদেরকেই মুজিব বাহিনীর প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেয় ভারতের তৎকালীন ইন্দিরা গান্ধী সরকার।

লেখক ও গবেষক আলতাফ পারভেজ লিখেছেন,

১৯৫০-এর পর থেকে তিব্বত নিয়ে চিনে যে-সংকট তৈরি হয় তার ফলে উক্ত অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ বিশেষভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল। তিব্বতি বৌদ্ধদের আধ্যাত্মিক নেতা দালাইলামা সেসময় ১৯৫৯ সালের ৩১ মার্চ সিআই-এর প্রশিক্ষিত একদল গেরিলার সহায়তায় তিব্বত থেকে পালিয়ে ভারতে চলে আসেন। এরপর ১৯৬২ সালের অক্টোবরে চিন-ভারত যুদ্ধ বাঁধে। উপরোক্ত দুটি ঘটনার পর চিনকে মোকাবেলায় ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনীসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি ও তা সুসংহত করার জন্য সিআইএ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। তারই অংশ হিসেবে ‘চিনের ভেতরে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালানোর জন্য’ এ-সময় তিব্বতি শরণার্থী তরুণদের নিয়ে সিআইএ বিশেষ বাহিনী গড়ে তোলার এক প্রশিক্ষণের কার্যক্রম হাতে নেয়— যে-বাহিনীর নাম ছিল স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স বা এসএসএফ। আকাশে নজরদারির ক্ষেত্রে এই ফোর্সকে তখন সৃষ্টি হয়। আরেকটি সংস্থা ‘এভিয়েশন রিসার্চ সেন্টার’ বা ‘এআরসি’। (২)

আর এই ‘এসএসএফ-এর ইনসপেক্টর জেনারেলের দায়িত্ব পালনকারী জেনারেল উবানকে ‘মুজিব বাহিনী’-র প্রশিক্ষণের মুল দায়িত্ব দেয়া হয়। কেন এই এসএসএফ-কে তখন ভারতের মাটিতে ‘মুজিব বাহিনী’ নামে আওয়ামী লীগের তরুণ অংশকে নিয়ে একটি আলাদা বাহিনী গঠন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল? তার এক ধরনের কূটনৈতিক ব্যাখ্যা আমরা ভারতীয় বিশ্লেষক প্রভিন স্বামীর লেখাতে পাই,

The role of irregular forces (SSF) needs a more nuanced assessment. There is no doubt that they served to tie down Pakistani troops, and derail their logistical backbone. They were also, however, responsible for large-scale human rights abuses targeting Pakistani sympathisers and the ethnic Bihari population. There ia no moral equivalence between these crimes and those of the Pakistani armed forces in 1971— but the fact also is that the irregular forces bequeathed to Bangladesh a militari“ed political culture that would have deadly consequences of its own. (৩)

আবার এই মুজিব বাহিনীর গঠন ও প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল। সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক এবং ফজলুল হক মনির মতে, আওয়ামী লীগের যুবনেতারা কেন চিত্তরঞ্জন সুতারের ভবানীপুরের বাড়িতে ‘র’-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে আলাদা বাহিনী ও পরিকল্পনা গড়ে তুলেছিলেন, তা নিয়ে তখন যুদ্ধরত অন্য অংশগুলোর মধ্যে প্রশ্ন উঠেছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের বিশেষ সহকারী মঈদুল হাসান লিখেছেন,

মুজিব বাহিনীর ব্যাপারটা অনেকেরই অজানা ছিল এ-কারণে যে, এই সংগঠনটি অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে করা হয়েছিল এবং গোপনীয় রাখা হয়েছিল। আমার ধারণা, মুজিব বাহিনীর যাঁরা সদস্য ছিলেন, তাঁদেরও একটা বড়ো সংখ্যক এ-সম্পর্কে কিছু জানতেন না। মুজিব বাহিনীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রধানত এর যে নেতৃত্ব, তাঁদের মধ্যেই স্বচ্ছ ধারণা ছিল। (সংগঠনের) নিচের দিকে এই বাহিনীর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই জানা ছিল না। (৪)

তিনি আরও লিখেছিলেন,

‘র’ এর তত্ত্বাবধানে বিএলএফ-এর গঠন ছিল পূর্বপরিকল্পিত। যুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের প্রতি মুজিব বাহিনী ছিল বৈরি ও আনুগত্যহীন। (৫)

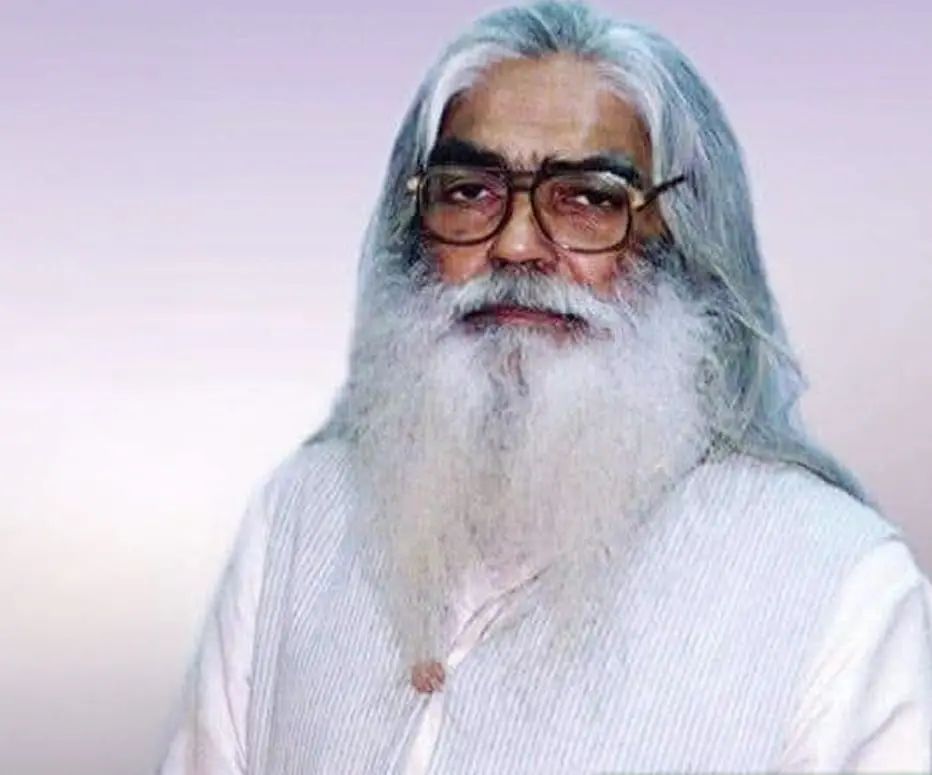

সিরাজুল আলম খান

তাই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষিত হয়ে সিরাজুল আলম খান এবং তাঁর অনুসারীরা মুক্তিযুদ্ধের আগে তাঁদের রাজনৈতিক ভূমিকার কৃতিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছিলেন। পরবর্তীতে স্বাধীন দেশেও সিরাজুল আলম খানরা যখন আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতা গড়ে তুলছিলেন, তখনও তাঁদের ১৯৭১-এ ‘মুজিব বাহিনী’-র সংশিষ্টতাই জনগণের মধ্যে অবিশ্বাস আর সন্দেহ তৈরি করেছিল।

এখানে লেখক ও গবেষক আলতাফ পারভেজের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি খুবই প্রাসঙ্গিক,

মুজিব বাহিনীতে সংশ্লিষ্টতার কারণে সিরাজুল আলম খানও তাঁর অনুগামীদের নিয়ে নতুন দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সন্দেহ ও অবিশ্বাস ছিল প্রবল। বস্তুত, এই গ্রুপের জন্য ঐ সংশ্লিষ্টতাই ছিল বড়ো এক ঐতিহাসিক দায়। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরে ১৯৬২-’৬৩ থেকে নিউক্লিয়াস গঠন করে জাতীয় রাজনীতির বহু কর্মসূচির কর্তৃত্ব ও প্রশংসা দাবি করেছিল এই গ্রুপ; কিন্তু একাত্তরে তাঁদের নেতৃত্বে-শক্তি ও সাংগঠনিক ব্যাপকতাও ছিল সুস্পষ্ট, কিন্তু একাত্তরে সীমান্তের ওপারে ‘র’-এর প্রকল্পে সরাসরি সংশ্লিষ্ট হয়ে, সেই শক্তি ও সংগঠনের নৈতিক ভিত্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলেন তাঁরা। ‘জাসদ’ সৃষ্টির পর নানান উত্তেজক ও আত্মবিনাশী রাজনৈতিক কর্মসূচি জনগণের সেই প্রশ্নবোধক মনস্তত্ত্বকে আরও দৃঢ়তা দেয়। (৬)

মূলত, মুজিববাহিনী গঠন যে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি পঞ্চম বাহিনীর সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ে হয়েছিল সেটা জেনারেল উবানের ১৯৭১-এর বহু পরে লেখা ‘ফ্যানটম অফ চিটাগং: ফিফথ আর্মি ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক শিরোনাম থেকে পরিষ্কার হয়। ইতিহাসে এরকম পঞ্চম বাহিনী গঠনের কৌশলের উদাহরণ আমরা স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় দেখতে পাই,

স্পেনের গৃহযুদ্ধ-র সময় নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহীরা চর্তুদিক থেকে যখন মাদ্রিদ আক্রমণ করে, তখন ফ্রাংকোর বিশ্বস্ত অনুচররা ক্ষমতাসীন রিপাবলিকানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে সরকারি শক্তিকে সরকারের অভ্যন্তর থেকে ধ্বংস করে দিতে থাকে। এই গোপনবাহিনী ফিফথ কোলমিস্ট বা ‘পঞ্চমবাহিনী’ নামে পরিচিত।(৭)

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই এই মুজিব বাহিনী একদিকে ছিল যেমন বামপন্থা বিরোধী, আরেকদিকে যুদ্ধকালীন প্রবাসী সরকারের প্রতি তারা ছিল বৈরীমনোভাবাপন্ন এবং মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে সাংঘর্ষগত অবস্থান গ্রহণ করাই ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। মইদুল হাসানের বরাত দিয়ে আলতাফ পারভেজ লিখেছেন,

মুজিব বাহিনীর কাজই ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিভক্ত করা; বামপন্থীদের বিরুদ্ধাচরণ করা; সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া; মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে স্বংঘর্ষে অবতীর্ণ হওয়া; মুজিবনগর সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করা; এবং তাজউদ্দীন আহমদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ ও তাঁর প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করা। (৮)

এই মুজিব বাহিনী গঠনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল, কোনোভাবেই যেন মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব বামপন্থীদের হাতে না চলে যায়। এমনকী ভারতের অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র বামপন্থী বিদ্রোহ দমনের প্রভাব নির্মূলে মুজিব বাহিনীকে কাজে লাগানোর একটি অভিলাষ, এই বাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল। মুক্তিবাহিনীর উপপ্রধান সেনাপতি এ কে খন্দকার এ-প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন,

এই মুজিব বাহিনীর কার্যকলাপ সম্পর্কে সে-সময় সেক্টর অধিনায়কদের কাছ থেকে শুনে, জেনে এবং অন্যান্য উৎসে প্রাপ্ত তথ্য থেকে মনে হয়েছিল যে তারা বর্তমান চলমান যুদ্ধের বিষয়ে যতটা না আগ্রহী, তার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রহী বা তৎপর দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের করণীয় বা ভূমিকা নিয়ে।... সেই সময় ভারতে যে নকশাল আন্দোলন চলছিল এবং সে-আন্দোলন ক্রমশ বেশ জোরদার হয়ে উঠছিল, তৎপর ছিল। এর ফলে গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ যদি বামপন্থী হয়ে যায়, নকশাল আন্দোলনের প্রতি যদি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ে, তাহলে ভারত সরকার মুজিব বাহিনীকে নকশালিদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করবে। তাছাড়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও যদি বামপন্থীদের হাতে চলে যাওয়ার পর্যায়ে পৌছয়, তাহলে এই বাহিনীকে ব্যবহার করা হবে।... এ-প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার। তখন যে অভিযোগগুলো আসত, তার সবই যে লিখিত আকারে আসত তা নয়, মৌখিকভাবেও জানানো হত।....মুজিব বাহিনী সম্পর্কে অভিযোগ আসত সেক্টর অধিনায়ক, সাব-সেক্টর অধিনায়ক, এমনকী সাধারণ গেরিলা ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকেও। (৯)

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গঠিত যুব শিবিরের মহাপরিচালক এস আর মীর্জা মুজিব বাহিনীর গঠনের শ্রেণিগত অবস্থান ও এর গোপনীয় নীতি সম্পর্কে লিখেছেন,

মুজিব বাহিনীতে একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি, এই বাহিনীতে মধ্যবিত্ত শ্রেণির পরিবার ছাড়া কোনো গরিব কিংবা চাষি পরিবারের ছেলেদের নেওয়া হয়নি। কোনো শ্রমজীবী মানুষকেও এই বাহিনীতে নেওয়া হয়নি। তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল এই আন্দোলন বা যুদ্ধ যাতে বামপন্থীদের হাতে চলে না যায়। সে-জন্যই কোনো গরিব মজদুর, চাষি বা সাধারণ ঘরের মানুষকে নেওয়া হয়নি। অপরদিকে মুক্তিযুদ্ধের যে গেরিলা বা গণবাহিনী সার্বিকভাবে মুক্তিযোদ্ধা, তাদের সত্তর ভাগই ছিল বিভিন্ন শ্রেণির, বিশেষত কৃষক পরিবারের। আমি মুজিব বাহিনীর বেশ কিছু সদস্যের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা সবাই বেশ ভালো, শিক্ষিত, স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে। বিভিন্ন এলাকা থেকে মুজিব বাহিনীতে যেসব ছেলে নেওয়া হয়, সে-সম্পর্কে আমি কিছুই জানতে পারিনি বা জানতে দেওয়া হয়নি। অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গেই এ-কাজটি করা হয়। (১০)

আসলে দেশভাগের পর পূর্ব বাংলায় কমিউনিজমের বিস্তার যেন না ঘটে, সেজন্য শুরু থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৎপর ছিল। কমিউনিস্টদের তৎপরতা ঠেকাতে ১৯৫০ সালে আমেরিকা ‘পূর্ব বাংলায় কমিউনিস্ট রুখতে একটি সমন্বিত কর্মসূচি’ নামে এক গোপন কর্মপন্থা হাতে নেয়, যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল ‘কমিউনিস্ট প্রভাব দূরীভূত করা এবং পাকিস্তানের নতুন ভাবাদর্শের প্রতি সমর্থনসূচক একটি কর্মসূচি তৈরি করা’। গোপন সেই দলিলে বিভিন্ন রকমের টার্গেট গ্রুপ নির্ধারণ এবং তাদের কাজের ধরন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা আছে। সে টার্গেট-গ্রুপে শিক্ষাক্ষেত্র, শ্রমিক শ্রেণি, সেনাবাহিনী কিছুই বাদ ছিল না। নথিতে, ‘বিশেষ প্রকল্প’-র মধ্যে ছিল রেডিও, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র এবং ধর্মীয় নেতাদের গ্রুপগুলো।

আরও পড়ুন-

বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের যাত্রায় সিরাজুল আলম খানের স্থানাঙ্ক, পর্ব ২

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এরকম উদ্বেগের প্রধান কারণই ছিল এখানকার জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সংগ্রামে বামপন্থীদের নেতৃত্বদায়ী অবস্থান তৈরি হওয়া। বামপন্থীরাই পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় আন্দোলনকে সংগঠিত করতে প্রধান ভূমিকা রেখেছিল, সেটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তালুকদার মনিরুজ্জামানের নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে প্রতীয়মান হয়,

বামপন্থীরা প্রথম ভাষা, স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক দুর্দশার মতো আবেগজড়িত ও স্পর্শকাতর বিষয়গুলো নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করার সময় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী আবেদনের পরিবেশ সৃষ্টি করে। কৌশলগুলো হলো— মূল দলগুলোর সাহায্যে সাংস্কৃতিক নাশকতা, জনপ্রিয় দলগুলোতে অনুপ্রবেশ এবং তাদের কর্মসূচিতে ধর্মনিরপেক্ষ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং সমাজতান্ত্রিক নীতিসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা। পূর্ববাংলার বামপন্থীরাই একমাত্র রাজনীতিক যারা ১৯৭১-এর প্রথম দিকে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরুর পূর্বে গেরিলা যুদ্ধের সম্ভাব্যতা এবং অন্যান্য বিপ্লবী কৌশল সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রাগ্রসর ধারণা (এবং পাবলিক ডিসকাশন প্রস্তাব উত্থাপন করেন) দিয়েছিলেন। (১১)

এই প্রবন্ধে, আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এরকম নেতৃত্বদায়ী অবস্থান থেকে কেন বামপন্থীদের অবনমন হয়েছিল এবং কীভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের মতো বাঙালি আমলা মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের নেতৃত্বাধীন দলের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছিল। সুতরাং, সেই প্রসঙ্গের পুনরাবৃত্তি না করে বরং বলা যায় স্বাধীনতা যুদ্ধের শুরুতে ভারতের বৃহৎ বুর্জোয়া শ্রেণির নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোগসাজসে ‘মুজিব বাহিনী’ গঠনের প্রক্রিয়া ছিল বামপন্থা বিরোধী এবং অন্তর্ঘাতমূলক।

শেখ মুজিবুর রহমান

এরকম একটি বাহিনীতে সিরাজুল আলম খান ও তাঁর অনুসারীদের অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল। স্বাধীনতার পর তাঁদের রাজনৈতিক ভূমিকার সঙ্গে এই বাহিনীতে প্রশিক্ষণের বিষয়টির নানা যোগসূত্র আলোচিতও হয়েছিল। যদিও মুজিব বাহিনীতে সিরাজুল আলম খান ও তাঁর অনুসারীদের অবস্থান নিয়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার অবস্থান ছিল সংশয়পূর্ণ। কেননা তাঁরা শেখ ফজলুল হক মনির অনুসারীদের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের অনুসারীদের আদর্শগত ভিন্নতাকে দেখতে পেয়েছিলেন। এ-প্রসঙ্গে লেখক ও গবেষক আলতাফ পারভেজ লিখেছেন,

‘র-তে মুজিব বাহিনী সম্পর্কে গভীর সংশয় সৃষ্টি হয়। তাঁরা এই দুই গ্রুপের আদর্শগত ভিন্নতা অবলোকন করেন। যাঁরা সিরাজ অনুসারী তাঁদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের পক্ষে অস্পষ্ট এক পক্ষপাত তৈরি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ভারতের প্রতিও তাঁদের আনুগত্য প্রশ্নাতীত বলে প্রতীয়মান হচ্ছিল না। এর ফলাফল হিসেবে ১৯৭১ সালের ২০ নভেম্বরে দেরাদুনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেয়া হয়। আর ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেখানে প্রশিক্ষণার্থীদের একাংশকে আটকে রাখা হয় এবং শেখ মণি ও তাঁর অনুসারীদের নিয়েই জেনারেল উবান অগ্রাভিযান শুরু করেন। (১২)

লেখক ও গবেষক আলতাফ পারভেজ মুজিব বাহিনী গঠনের পিছনে ভারতের চারটি উদ্দেশ্য দেখতে পেয়েছেন। সেগুলো হলো:

১.মুক্তিযুদ্ধকালে এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক-সামরিক ফোর্সকে প্রস্তুত রাখা।

২. যুদ্ধকালে ‘মুক্ত এলাকা’-য় এবং যুদ্ধোত্তর সমাজে ‘স্বাধীন দেশের রাজনীতি ও প্রশাসনিক নেতৃত্ব পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণে নেয়া।

৩. মুজিব ফিরে না এলে এবং যুদ্ধকালে বা যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে তাজউদ্দিন ও আওয়ামী লীগের সেকেন্ড লাইন অব ডিফেন্স হিসেবে ভারতের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি শক্তিকে সে-স্থানে অভিষিক্ত করা।

৪. মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে কট্টর ধারার উদীয়মান বামপন্থী শক্তিকে দমন করা এবং যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সাধারণ আর্থসামাজিক পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা। (১৩)

আলতাফ পারভেজ ভারতের যেসব উদ্দেশ্য উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ মন্তব্য আমরা দেখতে পাই ব্যরিস্টার আমিরুল ইসলামের বয়ানে। তিনি বলেছেন, ‘সে সময় ভারত সরকার একটি তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছিল— এক বাক্সে সব ডিম রেখো না।’(১৪)

সে-সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি এবং ভারতের মতো একটি আঞ্চলিক আধিপত্যপত্যকামী রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণি কোনোমতেই চাইছিল না যে, পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলন কোনোভাবেই বামপন্থী বিপ্লবে পরিণত হয়। কেননা, তখন এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশেই ঔপনিবেশিকতা বিরোধী স্বাধীনতার সংগ্রামের অভিমুখ বামপন্থী এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয়তাবাদের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। সে-লক্ষ্যেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এখানকার যুবসমাজকে দিগভ্রান্ত করতেই মুজিব বাহিনীর মতো সংগঠিত শক্তি তৈরি করার জররুত হয়েছিল। এই সত্যতার বয়ান আমরা পাই বের্নাড-অর লেভির কাছ থেকে,

‘বাংলায় কমিউনিজমের গণেশ উলটেছে। দেউলিয়া হয়ে গেছে সাম্যবাদী আন্দোলন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেছে, কিন্তু দেশটি স্বাধীন হয়েছে কমিউনিস্টদের ছাড়াই। বাংলাদেশের পুনর্গঠন চলছে, কিন্তু বাংলাদেশ পুনগর্ঠিত হচ্ছে কমিউনিস্টদের ছাড়াই। বাংলাদেশের পুনর্গঠন চলছে, কিন্তু বাংলাদেশ পুনর্গঠিত হচ্ছে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। শোষণ-ব্যবস্থা এ-অঞ্চলে আগেই পুরোদমে চালু ছিল, কার্যকর ছিল সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের অশুভ ত্রিভূজ। সুতরাং অনেকেরই মনে হচ্ছিল যে বাংলা অঞ্চলের আর্থসামাজিক অবস্থা কমিউনিস্টদের উত্থানের পক্ষে যাবে। সব মিলিয়ে, মাওবাদী তত্ত্ব অনুশীলন ও প্রয়োগের জন্যে বাংলা অঞ্চলটা বেশ উপযুক্তই ছিল। কিন্তু বাস্তবে কী ঘটল? মার্কসবাদীদের সঙ্গে না নিয়ে এবং এমনকী সমসাময়িক তাত্ত্বিক আলোচনার জগৎ থেকে মার্কসবাদীদের নির্বাসিত করে, পৃথিবীর বহু দেশে ইতিমধ্যে অনেক বিপ্লব হয়ে গেছে। এ-ধরনের বিপ্লবের তালিকাকে দীর্ঘতর করল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ। মিশর, আলজেরিয়া,গিনি... আর এখন বাংলা।’ (১৫)

তথ্য নির্দেশিকা:

১. আলতাফ পাভেজ, মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ, ঐতিহ্য,ঢাকা,২০১৫,পৃ. ১০৮

২. প্রভিন স্বামী, ২০১২

৩. এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান, এস আর মীর্জা; মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা ,২০০৯,পৃ. ১২৪

৪. এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান ,এস আর মীর্জা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

৫. আলতাফ পারভেজ; প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

৬. হারুনুর রশীদ,রাজনীতি কোষ, মাওলা ব্রাদার্স,১৯৯৯, ঢাকা, পৃ.১৮৬

৭. আলতাফ পারভেজ, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩৭

৮. এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান, এস আর মীর্জা, মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর: কথোপকথন, প্রথমা, ২০১৬।

৯. এ কে খন্দকার, মঈদুল হাসান, এস আর মীর্জা, প্রাগুক্ত; পৃ, ১০২

১০. তালুকদার মনিরুজ্জামান, বামপন্থী রাজনীতি ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়, বাংলা একাডেমি ২০০৭

১১. আলতাফ পারভেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

১২. আলতাফ পারভেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

১৩. সাক্ষাৎকার, ব্যরিস্টার আমিরুল ইসলাম, স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র

১৪. . বের্নাড-অঁরি লেভি, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৪৭

১৫. আলতাফ পারভেজ, প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৮

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp