বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রের যাত্রায় সিরাজুল আলম খানের স্থানাঙ্ক, ৪য় পর্ব

Serajul Alam Khan : মূলত জাতীয়তাবাদের কোল থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন বাংলাদেশে সিরাজুল আলম খান যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন, সেটা এক ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্রেরই নামান্তর।

স্বাধীনতার পর মূল ধারার বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর নানা বিচ্যুতি এবং বাস্তবতাবিমুখ রাজনৈতিক রণনীতি, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনকে আরও বিপাকে ফেলেছিল। দেশে ফিরে আসার পর মুক্তিযুদ্ধে জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে পদদলিত করে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ তার প্রকৃত শ্রেণিচরিত্র ধারণ করে। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব যে লিবারেল বুর্জোয়া গোষ্ঠীর হাতে চলে গিয়েছিল, খোদ শেখ মুজিব দেশে ফিরে তাদেরকে শুধু নেতৃত্ব থেকেই অপসারিত করে ক্ষান্ত হননি; তাদেরকে দলের ভিতরেও অনেকটাই কোণঠাসা করে দেন। একইসঙ্গে সিরাজুল আলম খানদের নেতৃত্বাধীন অস্পষ্ট সমাজতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান গ্রহণকারী রোমান্টিকতাসর্বস্ব তারুণ্যনির্ভর অংশকেও দল থেকে কীভাবে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তার রাস্তা তৈরি করা হয়।

আরও পড়ুন-

বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের যাত্রায় সিরাজুল আলম খানের স্থানাঙ্ক, পর্ব ১

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আওয়ামী লীগের মধ্যে থাকা এইসব লিবারেল বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্বকারী এবং অস্পষ্ট সমাজতন্ত্রের পক্ষালম্বনকারী বুর্জোয়া তরুণ গ্রুপদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা একেবারেই উপেক্ষিত হয়। স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমানই এই উপেক্ষার প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেন। সে-সময় তাঁর প্রকৃত রাজনৈতিক শ্রেণিচরিত্রই সদ্য স্বাধীন দেশের সরকার পরিচালনা এবং নিজস্ব রাজনৈতিক দল নিয়ন্ত্রণে প্রতিফলিত হয়। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সময় শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে এই লিবারেল বুর্জোয়াদের গোষ্ঠীই যুদ্ধকালীন সরকার ও প্রশাসন পরিচালনা করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকেই এই গোষ্ঠীর প্রধান নেতৃত্ব তাজউদ্দিনের সঙ্গে শেখ মুজিবের দূরত্ব তৈরি হতে থাকে এবং আওয়ামী লীগের মধ্যকার আমলা মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারীরাই প্রাধান্য পেতে থাকে। আবার সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বাধীন বিএলএফের অস্পষ্ট সমাজতন্ত্রের পক্ষালম্বনকারীরা স্বাধীনতার পর পরই বেশ কিছু বুর্জোয়া ওরোমান্টিক ভাবনা নিয়ে শেখ মুজিবকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন। লেখক ও গবেষক আলতাফ পারভেজের লেখায় আমরা সেই রোমান্টিক ভাবনাগুলোর হদিস পাই। তিনি লিখেছেন,

সিরাজূল আলম খান, আসম আবদুর রব, শাজাহান সিরাজরা চাইছিলেন দেশে ফিরে মুজিব দেশ ও দলের দায়িত্ব নিন, সরকারের নয়। বিশেষ করে চিনে মাও সেতুং যেভাবে দেশ পরিচালনায় দলে চেয়ারম্যানরূপী একটি ভুমিকা নিয়েছিলেন, সিরাজরা চাইছিলেন মুজিবের ভূমিকাও সেইরূপ হোক—‘তাজউদ্দীন প্রশাসন’ অক্ষুণ্ণ থাকুক। তাঁরা ৩১ জানুয়ারি অস্ত্র আত্মসমর্পণের আগে মুজিবের সঙ্গে তিন দফার বোঝাপড়ার চেষ্টা চালিয়েছিলেন: ১.বিভিন্ন মত ও দলের সমন্বয়ে দেশে অন্তবর্তীকালীন বিপ্লবী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। ২. যদিও আওয়ামী লীগ এই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সরকার রাষ্ট্ররকে নিয়ন্ত্রণ করবে, কিন্তু মুজিবুর রহমান সরকার বা দল কোনোটাতেই থাকবেন না; তিনি অবস্থান করবেন রাজধানীর বাইরে;...তবে দেশের নীতিনির্ধারণী বিষযগুলোতে মুজিব মতামত দিতে পারবেন এবং দেবেন। (১)

স্বাভাবিকভাবেই শেখ মুজিব এই সব রোমান্টিকতাসর্বস্ব পেটি বুর্জোয়াদের এরকম পরিকল্পনাকে আমলে নেননি। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বাধীন এই তরুণরা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল বা ‘জাসদ’ নামে আলাদা একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে। তবে জাসদ সম্পর্কে গোড়া থেকেই বামধারার মূল দলগুলো অভিযোগ তুলে আসছিল যে, দেশে আওয়ামী লীগের বিকল্প হিসেবে যাতে তারা দাঁড়াতে না পারে সেজন্যই ভারতের পৃষ্ঠপোষকতায় এই দলটি গড়ে তোলা হয়। এই সন্দেহটা যে কেবল তাদের রাজনৈতিক ব্যর্থতা ঢাকার জন্য তখন উপস্থাপিত হয়েছিল, সেটা জোর গলায় দাবি করাও যাবে না। এ-কথা সত্যি যে, বামপন্থীদের সোভিয়েত প্রভাবিত অংশটি সেই দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সরকারের দেয়া লাইন মানতে গিয়ে আওয়ামী লীগের সীমাহীন দুঃশাসন এবং অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে বিলীন হওয়ার নীতিকে গ্রহণ করেছিল। আবার চিনপন্থী বামধারাটি দেশের নতুন রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে নিজেদের রাজনৈতিক কাজকর্মে আত্মঘাতীময় সব রণনীতি ও রণকৌশল গ্রহণ করে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হওয়ার পথ বেছে নিয়েছিল। এই ধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জাসদের মতো একটি রাজনৈতিক প্রকল্পকে প্রতিষ্ঠিত করা গেলে আওয়ামী লীগের কার্যকর বিরোধিতার পথকে বিভ্রান্ত করা সহজ হবে এবং মুক্তিযুদ্ধের কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা একটি প্রজন্মকে বিভ্রান্ত করে হতাশাগ্রস্ততার পথ নেয়া যাবে, এ ধারণা স্বাভাবিকভাবেই বেশি সাম্রাজ্যবাদী এবং আঞ্চলিক পরাশক্তির আকাঙ্ক্ষাধারীদের গোয়েন্দা বিভাগের তৎপরতায় আসবে। এ নিবন্ধে আগেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই ভারতের নীতি ছিল ‘সব ডিম এক ঝুঁড়িতে না রাখা’-র কৌশল। সেই কৌশল থেকেই যে জাসদের মতো একটি রাজনৈতিক প্রকল্প গড়ে তোলার পরিকল্পনা হয়েছিল, সেই সন্দেহটাকে কখনই উড়িয়ে দেয়া যাইনি। আবার তখনকার অন্যান্য জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের মতো শেখ মুজিবের স্বাধীনচেতা মনোভাবের কথা এই আঞ্চলিক পরাশক্তির আকাঙ্ক্ষাধারীরা জানতেন। তাই জাসদ প্রকল্প নিয়ে এ-ধরনের সন্দেহ যে বামধারার দলগুলো নিজেদের ইর্ষা আর হীনমন্যতা থেকেই শুধু দাবি করেছে-তার যৌক্তিকতাও প্রশ্নবিদ্ধ রয়ে গেছে।

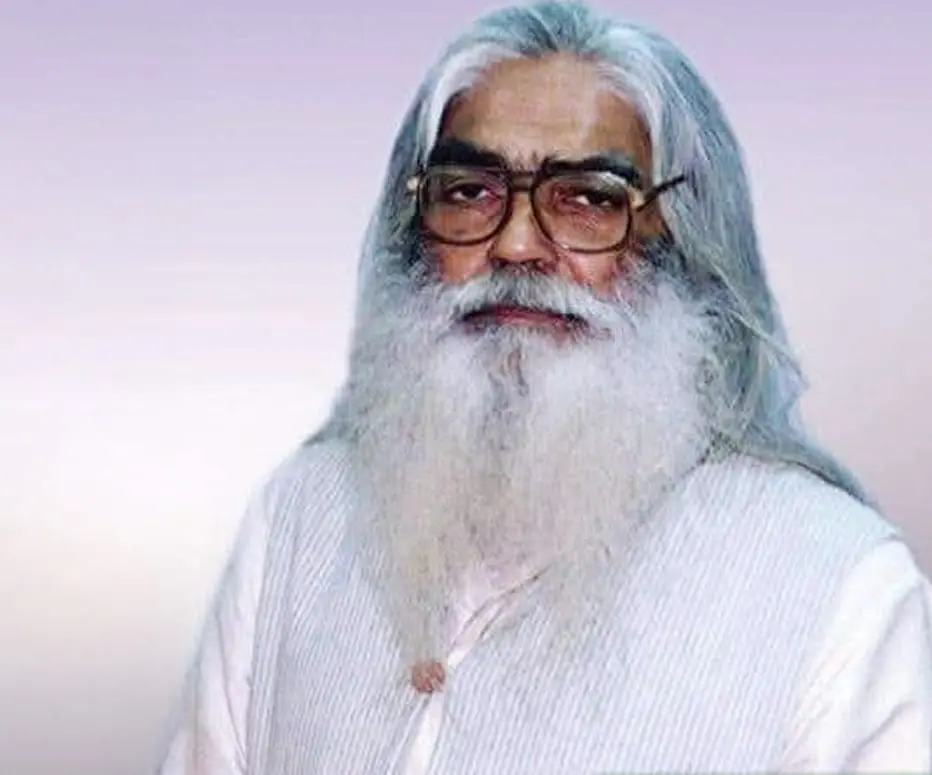

অল্প বয়সি সিরাজুল আলম খান

তাদের এই সন্দেহকে একেবারে উড়িয়ে না দিতে পারার একটি প্রধান কারণ-সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে চিত্ত সুতারের ব্যক্তিগত সম্পর্ক। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনিই। সে সময় সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মণি, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ সবাই প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বিএলএফের মতো স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আর এই স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ায় সংযোগের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন চিত্ত সুতার। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর, এমনকি জাসদ দল গঠন এবং আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে তারা সংঘাতমূলক অবস্থানে যাওয়ার পরও, চিত্ত সুতারের সঙ্গে সিরাজুল আলম খান ও মুজিব বাহিনীতে তার শিষ্য বা অনুসারীদের এই যোগাযোগ অব্যাহত ছিল। সিরাজুল আলম খান কলকাতায় গেলে এসইউসি অফিস বা অন্য কোথাও নয়, তার ঠিকানা হতো চিত্ত সুতারের বাড়ি ‘সানি ভিলা’।

আরও পড়ুন-

বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের যাত্রায় সিরাজুল আলম খানের স্থানাঙ্ক, পর্ব ২

মুক্তিযুদ্ধের পর আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে এসে জাসদের মতো রাজনৈতিক দল গঠন, তখন থেকেই নানা প্রশ্ন আর বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। লেখক ও গবেষক আলতাফ পারভেজ লিখেছেন,

যুদ্ধোত্তর সমাজে যখন তরুণরা প্রকৃতই একাত্তর পূর্ব সময়ের চেয়ে ভিন্ন এক বাংলাদেশ দেখতে ইচ্ছুক এবং যখন এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকা জুড়ে মার্কসবাদ ও মাওবাদ তরুণদের চম্বুকের মতো আকর্ষণ করছে, সর্বোপরি যখন নকশালবাড়ির আগুনে পুড়ছে পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গ সে-সময় মুজিব বাহিনীর সংগঠকদের ‘জাসদ’ ও অন্যান্য নামে সমাজতন্ত্রের রণধ্বনি অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের কাছেই ছিল বিস্ময়ের বিষয়। (২)

জাসদ গঠনের (১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর) পর এই দলের উদ্যোগে বা সংশ্লিষ্টতায় যেসব ঘটনা ঘটেছে, তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো:

১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও, গণবাহিনী (১৯৭৪) ও বিপ্লবী সৈনিকসংস্থা (১৯৭৩) গঠন, ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরের সেনা অভ্যূত্থান ও সিপাহিদের হাতে সেনা কর্মকর্তাদের হত্যা, ভারতীয় দূতাবাসে কমান্ডো হামলা ও রাষ্ট্রদূত সমর সেনকে জিম্মি করার অপচেষ্টা (১৯৭৫ সালের ২৬ নভেম্বর)।

বিভিন্ন সমালোচকরা মনে করেছেন যে, জাসদের এই সব হঠকারী বা অতিবিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের অগণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারী দুঃশাসনকে প্রতিহিত করা তো যায়নি, বরং স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে তারুণ্যের বিপুল অপচয়ই ঘটেছে। তাদের এসব হঠকারিতার সুযোগ নিয়ে লাভবান হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীলদের আরেকটি অংশ। আর এসব করতে গিয়ে দল হিসেবে তারা নিজেদের দ্রুত বিপর্যয়ও ডেকে এনেছে। শুধু ফাঁসির মঞ্চে এক কর্নেল তাহেরের বীরোচিত মৃত্যুর দৃষ্টান্ত দিয়ে এই পরাজয়ের ইতিহাসকে আড়াল করা যাবে না। উপরিউক্ত ঘটনাগুলো কিংবা তাতে তাঁর নিজের ভূমিকা সম্পর্কে সিরাজুল আলম খান অনেক ক্ষেত্রেই নিরুচ্চার অবস্থান গ্রহণ করেছেন, সকলকে অন্ধকারে রাখতে চেয়েছেন। তাই জাসদের মতো রাজনৈতিক প্রকল্প কি আঞ্চলিক পরাশক্তি হওয়ার আকাঙ্ক্ষাধারী ভারতের পরিকল্পনা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল, এরকম রহস্যঘেরা প্রশ্নটিও তাই অমীমাংসিত থেকে গেছে। সে-কারণেই স্বাধীনতা পরবর্তী জাসদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বীরোচিত অধ্যায়গুলো এই রহস্যঘেরা প্রশ্নের কাছে ম্লান হয়ে যায়।

শেখ মুজিবুর রহমান

আবার জাসদ গঠনের পর থেকেই যখন দলটির অসংখ্য নেতা-কর্মী রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার হচ্ছে, তখন দলটির প্রধান তাত্ত্বিক সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে স্বয়ং রাষ্ট্রপ্রধানের ব্যক্তিগত সংযোগ এবং নিজেকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার আনুকূল্যে রাখার ঘটনা, আরও অনেক সন্দেহের জন্ম দিয়েছে। সিরাজুল আলম খানের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মনিরুল ইসলাম লিখেছেন,

সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগাযোগের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রায়ই গণভবণে দু-জনের একান্ত সাক্ষাৎ হতো এবং ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বও মাসে জরুরি অবস্থা বলবৎ করার আগ পর্যন্ত কার্যকর ছিল। এই সাক্ষাৎগুলোতে নিয়মিত মতবিনিময় অব্যাহত ছিল। ‘৭৪-এর ১৭ মার্চের পর জাসদের অনেকের নামে হুলিয়া থাকলেও আজিমপুরের একটি নির্দ্দিষ্ট বাসায় সিরাজুল আলম খানের অবস্থান জাতির পিতার জানা ছিল। ফলে যোগাযোগের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি। (৩)

আবার বাকশাল গঠনের পর শেখ মুজিব চেয়েছিলেন সিরাজুল আলম খানরা সেই প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হন। সিরাজুল আলম খান শর্তসাপেক্ষে সেই প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত হওয়ার জন্য এক ধরনের সায়ও দিয়েছিলেন। জাসদ নেতা আবু সাঈদ খানের সাক্ষাৎকারের বরাতে লেখক ও গবেষক আলতাফ পারভেজ জানাচ্ছেন,

আমি যখন কারাবন্দি তখন সিরাজুল আলম খানের সঙ্গে কিছুদিন থেকেছি। সে-সময় একদিন কথা প্রসঙ্গে দাদা জানালেন, বাকশালের নেতৃত্বে যোগদানের জন্য মুজিবের তরফ থেকে যখন প্রস্তাব এল তখন তিনি তাজউদ্দিনকেও তাতে অর্ন্তভূক্তির প্রস্তাব দেন, মুজিব তখন জানান, সেটা সম্ভব নয়। এরপর আলোচনা আর এগোয়নি। (৪)

অর্থাৎ সিরাজুল আলম খান ব্যক্তিগতভাবে বাকশালের মতো একটি অগণতান্ত্রিক ও কর্তৃত্ববাদী প্রকল্পের বিরোধিতা করেননি। যদি তাঁর শর্তানুযায়ী তাজউদ্দিন আহমেদকে বাকশালে অর্ন্তভূক্ত করা হতো, তাহলে তিনিও তো এই প্রক্রিয়ার অংশ হতেন! তাঁর এই ধরনের ভূমিকা নিঃসন্দেহে জাসদ সম্পর্কে উপরোক্ত বিভিন্ন ধরনের রহস্য আর সন্দেহকে আরও বিস্তৃত করে তোলে। আবার এই সিরাজুল আলম খান ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের মতো ঘটনার সময় দেশে অবস্থান করলেন না কেন? লেখক ও গবেষক মহিউদ্দিন আহিমেদ জানাচ্ছেন,

মুজিবের পরামর্শে মোহাম্মদউল্লাহ চুয়াত্তরের ২৮ ডিসেম্বর জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। নীতিনির্ধারক মহলে সিদ্ধান্ত হয়, সিরাজুল আলম খানকে গ্রেফতার করা হবে। পরদিন তিনি মুবিনুল হায়দার চৌধুরীকে নিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারত চলে যান। ফেরেন পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর। (৫)

আরও পড়ুন-

বাংলাদেশের সমাজতন্ত্রের যাত্রায় সিরাজুল আলম খানের স্থানাঙ্ক, ৩য় পর্ব

তিনি কি আগেই বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা মারফত শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের আগাম সংবাদ জানতে পেরেছিলেন? যেখানে তাঁর গড়ে তোলা রাজনৈতিক প্রকল্পটি ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের ঘটনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে যাচ্ছে, সে-সময় তিনি কেন অনুপস্থিত থাকছেন? সিরাজুল আলম খানসহ জাসদের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের এরকম সন্দেহজনক ও অপরিণত রাজনৈতিক সক্ষমতা সেই সময় মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা একটি প্রজন্মকে প্রকারান্তরে দিগভ্রান্ত করেছে। তাদের মধ্যে যে হতাশা আর নৈরাশ্যের জন্ম দিয়েছে, সেই ভয়ংকর প্রবণতার গ্লানি এখনও বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজ বয়ে বেড়াচ্ছে। সে-সময়কার তরুণদের এ-ধরনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যুক্ত হওয়ার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ আমরা পাই আলতাফ পারভেজের বয়ানে,

মুজিববাহিনী পর্যায়ে, যেমন রক্ষীবাহিনী ও জাসদ পর্যায়ে তেমনি, সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-পরিকল্পনা সম্পর্কে কর্মীদের স্পষ্ট ও স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিসরে এসব নেতৃবৃন্দ কাদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন তাও মাঠ পর্যায়ের কর্মী ও সংগঠকরা জানতেন। এরকম অস্পষ্টতা নিয়েও আন্তরিকতার সঙ্গে একাত্তরে যুদ্ধে যেতে মোটেই দ্বিধানিত ছিলেন না তাঁরা; আবার বাহাত্তরে ‘এস্টাবলিশমেন্টের সঙ্গে’ থাকার মোহ ত্যাগ করেই ‘সমাজতন্ত্র’-এর ঝুঁকিপূর্ণ বীরোচিত সংগ্রামে নামতেও পিছ-পা হননি। সবই ঘটেছিল ‘শোষণ মুক্তি’-র দুর্নিবার আকাঙক্ষা থেকে। যে আকাঙক্ষা ছিল তখন বিশ্বব্যাপী তরুণদের প্রধান রাজনৈতিক প্রবণতা এবং যে-প্রবণতায় ব্যাপকভাবে মিশেল ঘটে গিয়েছিল আবেগ ও রোমান্টিকতারও। (৬)

শুরু থেকেই জাসদ যে একটা অপরিণত এবং বিভ্রান্ত রাজনৈতিক লাইন নিয়ে এগোচ্ছিল, সেটা পরবর্তীতে সিরাজুল আলম খানের বেশ কয়েকজন সহযোদ্ধার উপলব্ধিতে মূর্তমান হয়। সিরাজুল আলম খান-সহ জাসদের বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্ব যে খুবই অপরিপক্ক ও গোজামিলে তত্ত্ব দিয়ে এখানকার তারুণ্যকে বিভ্রান্ত করছেন, সেটা তাদের বিভিন্ন লেখা ও দলিলে উঠে এসেছে। সিরাজুল আলম খানের একজন ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধার উদ্বৃতি লেখক ও গবেষক আলতাফ পারভেজের গবেষণায় উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে সেই প্রাক্তন সহযোদ্ধাটি বলেছেন,

মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আওয়ামী লীগের পরিধি থেকে বেরিয়ে এসে একটি ভিন্ন দল গড়ে তোলার সময় নির্ধারণে সিরাজুল ইসলাম খান অনন্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সেই দলের আদর্শ নির্ধারণে তিনি পরিচয় দিয়েছেন চরম অপরিণত জ্ঞানের। তার মাথায় ছিল রাশিয়ার ছক। কিন্তু বাংলাদেশে মানুষ তখনও বলশেভিক ধাঁচে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তখন নতুন দলের রাজনৈতিক লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অপূর্ণতাকে পূর্ণতা দেওয়া গণতন্ত্র বিনির্মাণ করা। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আত্মগত শর্ত তখন এ দেশে ছিল না। যে দেশে শ্রমিক শেণিরই বিকাশ ঘটেনি সেখানে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কীভাবে হবে? তখন কোনোভাবেই বিপ্লবের স্তর সমাজতান্ত্রিক হতে পারে না। কিন্তু জাসদ সেই আওয়াজই দিলো। সিরাজ ভাই কখনোই ভুল স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি ভিন্নমতও পাশ কাটিয়ে যেতেন।... আমরা যা করেছি মানুষ তা চায়নি। (৭)

স্বাধীনতার পর জাসদে সম্পৃক্ত হয়ে পরবর্তীতে সেই ধারা থেকে বের হয়ে এসে বাসদ তৈরি করতে অন্যতম ভূমিকা রেখেছিলেন কমরেড খালেকুজ্জামান। বর্তমানে বাসদের একটি ধারার অন্যতম প্রধান এই নেতৃত্বও তাঁদের একটি রাজনৈতিক দলিলে লিখেছেন,

‘জাসদ হওয়ার পর এক তাত্ত্বিক সংকটের মধ্যে শ্লোগান উঠেছিল, ‘আমরা লড়ছি সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য’। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? বিপ্লবটা কি ধরনের হবে? বিপ্লবের স্তর কী? দলের নীতিগত-পদ্ধতিগত সংগ্রাম কী হবে? এই বিষয়গলো ছিল অস্পষ্ট। তার সম্বন্ধে কোনো পরিষ্কার ধারণা আমাদের নেই।’ (৮)

জাসদ ও পরবর্তীতে সেখান থেকে তৈরি হওয়া ধারা বাসদের রাজনীতির বিভিন্ন ভ্রান্তি ও তাত্ত্বিক বিচ্যুতি নিয়ে প্রশ্ন তুলে বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী দলীয় রাজনীতির সঙ্গে বিযুক্ত হয়েছিলেন। তারা স্বাধীনতার পর জাসদের বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতার যৌক্তিক সমালোচনা হাজির করতে চেয়েছেন। তাঁদের একটি রাজনৈতিক দলিলে উল্লেখিত আছে,

ঘেরাও আন্দোলনের এই ব্যর্থ কর্মসূচিটি ছিল মূলত জাসদ রাজনীতির নিছক রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের প্রথম উন্মত্ত প্রচেষ্টা। মুজিবী দুঃশাসন ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ জনগণকে সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া-পদ্ধতির মাধ্যমে গড়ে ওঠা একটি বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত করার বদলে-বিক্ষুদ্ধ, অসচেতন ও নেগেটিভ সমর্থনদানকারী হাজার-হাজার জনতাকে উত্তেজিত করে ঘেরাও অভিযানে ঠেলে দেয়ার যৌক্তিকতা কোথায়?... ১৭ মার্চেও কর্মসূচিটি সঠিক অর্থে বিপ্লবীকর্ম নয়। বড়োজোড় রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের একটি ব্যর্থ কর্মক্যাণ্ড, যা সফল হলে একটি নব্য ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রশক্তির জন্ম দেয়া ছাড়া আর কিছুই সম্ভব ছিল না। (৯)

সিরাজুল আলম খান এবং তৎকালীন জাসদ নেতাদের এ ধরনের বিভ্রান্ত তৎপরতা নিয়ে শুধু নিজেদের দল বা সেখান থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন ধারার রাজনৈতিক কর্মীরাই সমালোচনা করেননি, মূল ধারার বামপন্থীরাও বিভিন্নভাবে সমালোচনা করেছেন। জাসদের রাজনীতির মারাত্মক এসব বিচ্যুতির ক্ষেত্রে কমরেড সিরাজ সিকদার সেই সময়কার সমালোচনা বেশ প্রাসঙ্গিক। তিনি একটি রাজনৈতিক দলিলে লিখেছেন,

‘জাসদ মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের কথা বললেও সর্বহারা একনায়কত্বের কথা বলে না; সর্বহারার একনায়কতন্ত্র ছাড়া মার্কসবাদ ফ্যাসিবাদ হিসেবে আর্বিভূত হয়; দ্বিতীয়ত, জাসদ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা বলছে, অথচ পূর্ববাংলায় এখনো জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবই অসম্পন্ন; এরা আসলে মুজিববাদীদের উৎখাত করে কেবল ক্ষমতা দখল করতে চাইছে; তৃতীয়ত, জাসদ মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের কথা বলছে। অথচ সর্বহারা শ্রেণির রাজনৈতিক পার্টি ছাড়াই তারা এটা বলা শুরু করেছে, যা বিস্ময়কর! এটা শ্রেণি বিশ্বাসঘাতক হয়ে দাঁড়াবে। এটা সর্বহারা শ্রেণিকে অপ্রস্তুত রাখার নামান্তর। চতুর্থত, শ্রেণি সংগ্রাম ও শ্রেণি রাজনীতির কথা বলার পরেও তারা বিভিন্ন জেলায় অন্যান্য বামপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়াচ্ছে।’ (১০)

আমরা কমিউনিস্ট ইশতেহারে বিভিন্ন ধরনের সমাজতন্ত্রের উল্লেখ পাই। এসব সমাজতান্ত্রিক ধারণার অনেকগুলোই প্রকৃত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের বিপ্রতীপে অবস্থান করে। মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইশতেহারে বিভিন্ন ধরনের সমাজতন্ত্রের উল্লেখে প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্রের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন,

‘প্রলেতারিয়েত (যারা শ্রম বিক্রি করে চলে) আর বুর্জোয়া (যারা উৎপাদনের উপায়ের মালিক)-এর মাঝখানে পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণি (যারা শ্রমও বিক্রি করে না, উৎপাদনের উপায়েরও মালিক নয়, মুলত মধ্যবিত্ত)-এর সমাজতন্ত্রে-এর আওয়াজই মূলত প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্র। (১১)

মূলত জাতীয়তাবাদের কোল থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন বাংলাদেশে সিরাজুল আলম খান যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন, সেটা এ-ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্রেরই নামান্তর। ‘আমরা লড়ছি সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য’ বলে জাসদ তাদের রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার যে তৎপরতা চালিয়েছিল, তা প্রকৃত পক্ষে বিভ্রান্তিকর এবং এর পরিণতি প্রতিক্রিয়ার পক্ষের শক্তিকে লাভবান করে। এখানকার রাজনৈতিক ইতিহাসেও আমরা জাসদের এ-ধরনের রাজনীতির ফলের ক্ষেত্রে একই পরিণতি বারংবার দেখতে পেয়েছি। পৃথিবীতে নানা দেশে এরকম প্রতিক্রিয়াশীল সমাজতন্ত্র একই ধরনের ফল তৈরি করেছে। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসী বাহিনীর ‘জাতীয় সমাজতন্ত্রে’র ভয়াবহতার কথাও আমরা জানি। তাই এ ধরনের তাত্ত্বিক অবস্থান থেকেই সিরাজুল আলম খান এবং জাসদের রাজনীতির মূল্যায়ণ প্রয়োজন। আমরা বিশ্বের অনেক দেশেই বিভিন্ন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের বিভিন্ন বীরোচিত লড়াই এবং সেখানকার স্বাধীনতার পর এইসব জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের চরম প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান দেখতে পাই। তার মধ্যে কিছু নেতৃত্বকে সাম্রাজ্যবাদ ও বিভিন্ন আঞ্চলিক বুর্জোয়াদের চরম বন্ধু কিংবা আজ্ঞাবহ কর্মচারীতে পরিণত হতেও দেখেছি। সেই প্রেক্ষাপটে সিরাজুল আলম খান এখানকার জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের একজন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হলেও, পরবর্তীতে তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকা প্রতিক্রিয়ার হাতকেই শক্ত করেছে। তাঁর এই রাজনৈতিক অবস্থানকে অহেতেুক রহস্যের আড়ম্বরে পরিণত করা, এখানকার অপরিণত রাজনৈতিক সংস্কৃতির একটি বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর বিশেষ কিছু নয়।

(সমাপ্তি)

তথ্য নির্দেশিকা :

১. আলতাফ পারভেজ, মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী : ইতিহাসের পুনর্পাঠ, ঐতিহ্য,ঢাকা, পৃ. ৩০৭

২. মনিরুল ইসলাম, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সমাজতন্ত্র, জ্যা পাবলিকেশন্স, পৃ. ২৩২

৩. আলতাফ পারভেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

৪. মহিউদ্দিন আহমদ, জাসদের উত্থান পতন: অস্থির সময়ের রাজনীতি, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; পৃ. ১৯৩

৫. মহিউদ্দিন আহমেদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

৬. আলতাফ পারভেজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬

৭. আলতাফ পারভেজ, প্রাগুক্ত; পৃ. ১০০

৮. কমরেড খালেকুজ্জামান, বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও: অতীত ও বর্তমান, ভ্যানগার্ড প্রকাশনী, নভেম্বর ২০১১, ঢাকা, পৃ. ২০-২১

৯. জাসদ-বাসদের ভ্রান্ত, দোদুল্যমান বিভ্রান্তিকর রাজনীতি প্রসঙ্গে, লক্ষীপুর খোলা চিঠি; পৃ. ৩০-৩১

১০. সিরাজ সিকদার রচনা সংগ্ররহ, শ্রাবণ প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ২০০৯,ঢাকা, পৃ. ৩৫৯-৩৬১;৩৫২-৩৭০

১১. মার্কস-এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলি , খ ১, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৯, পৃ. ১৭০-১৭১

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp