রবীন্দ্রসংগীতের আকাশে যিনি একা ও অপ্রতিম।। কেন গান গাওয়া বন্ধ করেছিলেন বাঙালির জর্জ বিশ্বাস!

Debabrata Biswas: দেবব্রত বিশ্বাসের ডাকনাম প্রসঙ্গে জনশ্রুতি আছে যে তাঁর জন্মকালে রাজা পঞ্চম জর্জ ভারতে এসেছিলেন, সেই থেকে তাঁর ডাকনাম হয়ে যায় জর্জ।

রামকৃষ্ণ মিশনের রেডিও শোনার অভ্যাসটাই আলাপ করিয়েছে দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে, ‘আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।’ বাঙালির অস্তিত্বে রবীন্দ্রসংগীত এক অতল অন্তঃসলিলা, যা ধ্বনিরূপে প্রবাহিত হলেও আত্মপরিচয়ের গভীর ভাষ্য বহন করে। সেই সুরের ধারায় হঠাৎ একদিন এক ভিন্নতর স্বর এসে জুড়ল—যা শ্রোতাকে নাড়িয়ে দিল, গানের চেনা কাঠামো ভেঙে দিল, নতুন এক জিজ্ঞাসা ছুড়ে দিল শ্রুতির গভীরে। এই স্বর দেবব্রত বিশ্বাস—জর্জদা। তাঁর ডাকনাম প্রসঙ্গে জনশ্রুতি আছে যে তাঁর জন্মকালে রাজা পঞ্চম জর্জ ভারতে এসেছিলেন, সেই থেকে তাঁর ডাকনাম হয়ে যায় জর্জ।

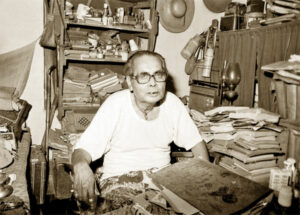

নিজের বাড়িতে দেবব্রত বিশ্বাস

১৯১১ সালের ২২ আগস্ট দেবব্রত বিশ্বাস জন্মগ্রহণ করেন বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ এলাকাযর এক ব্রাহ্ম পরিবারে। তার পিতা, দেবেন্দ্রমোহন বিশ্বাস। পিতামহ কালীমোহন বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলে নিজগ্রাম ইটনা থেকে বিতাড়িত হন। শৈশবে কিশোরগঞ্জের বিদ্যালয়ে দেবব্রত সেই কারণে ‘ম্লেচ্ছ’ বলে বিবেচিত হতেন। শিশুবয়সেই মা অবলা দেবীর মাধ্যমে ব্রহ্মসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত এবং রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে পরিচিত হন। মহেন্দ্র রায়ের কাছে দেশাত্মবোধক গান শেখেন এবং তিনি কিশোরগঞ্জের স্বদেশী সভায় অল্পবয়স থেকেই গান গাইতেন। সেই আত্মজিজ্ঞাসার সংস্কার তাঁকে শিশুকাল থেকেই ভাবনার গভীরে নিয়ে যায়। তাঁর পারিবারিক পরিমণ্ডলে ছিল রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধিক উপস্থিতি। ১৯২৭ সালে ম্যাট্রিক পাস করে কলকাতার সিটি কলেজে দেবব্রত বিশ্বাস ভর্তি হন। এই সময়, তিনি ব্রাহ্মসমাজ ও পরে শান্তিনিকেতনে গান গাইবার আমন্ত্রণ পান। ফলে, জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও বাড়ে। ১৯২৮ সালের ব্রাহ্ম ভাদ্রোৎসবে কলকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখেন দেবব্রত। রোগজীর্ণ রবীন্দ্রনাথ সে-সভায় গানও গেয়েছিলেন। এ-সৌভাগ্যকে কখনো ভোলেননি দেবব্রত। পরে অবশ্য, আবারও সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন কবির। কিন্তু কার্যত দূর থেকে। সে-আক্ষেপও ভোলেননি কখনো।

আরও পড়ুন-

সলিল চৌধুরীকে কেন বুঝতেই পারল না সেকালের কমিউনিস্ট পার্টি?

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর শ্রবণ-অভিজ্ঞতা ছিল বহুবিধ—বাউল, কীর্তন, ভাওয়াইয়া, বিদেশি ক্লাসিকাল, এমনকী অপেরাও। এই বহুরূপী ধ্বনিরাশি তাঁর কণ্ঠকে করে তোলে অনন্য, স্বতন্ত্র এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক এক পরিশীলনের ক্ষেত্র।রবীন্দ্র সংগীতের পাশাপাশি তিনি গণসংগীতেরও শিল্পী ছিলেন। গানের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর আঁকার হাতও ছিল অনবদ্য। তিনি যে কেবল খুব ভালো স্কেচ এবং ব্যঙ্গচিত্র আঁকতে পারতেন তাই নয়, তাঁর রন্ধনগুণও ছিল দারুণ। এছাড়া তিনি লেখালেখিও করতেন। ১৯৩০-এর দশকের শেষের দিকে তিনি আইপিটিএ-এর (Indian People Theatre Association, IPTA) সঙ্গে যুক্ত হন। একাধিক বাংলা চলচিত্রে দেবব্রত বিশ্বাসকে অভিনয় করতেও দেখা যায়।

১৯৩৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম.এ পাস করেন দেবব্রত এবং ১৯৩৪ সালে হিন্দুস্থান ইনসিওরেনস কোম্পানিতে বিনা মাইনের চাকরিতে যোগ দেন। পরের বছর চাকরি পাকা হয় ও বেতন ধার্য হয় ৫০ টাকা। এই চাকরিসূত্রে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর পুত্র সুবীর ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ হয়ে দেবব্রতের। মূলত এঁদেরই সূত্রে রবীন্দ্রসংগীত জগতে পদার্পণ করেন জর্জ বিশ্বাস। ১৯৪০-এর দশকের শেষভাগে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে তিনি গোপনে পার্টির জন্য অর্থসংগ্রহও করেন। ১৯৫৩ সালে ভারতীয় শান্তি কমিটির উদ্যোগে চিন পরিভ্রমণ করেন ও সেই অভিজ্ঞতা ‘অন্তরঙ্গ চিন’ নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৮ সালে ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে তিনি পুনরায় চিনে যান এবং সেই বছরই ব্রহ্মদেশে (বর্তমান মিয়ানমার) বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের আহ্বানে সংগীতানুষ্ঠান করেন। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশেও তিনি সংগীতানুষ্ঠান করেছিলেন। যদিও, ষাটের দশক থেকে জর্জ গণসংগীত থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন।

আরও পড়ুন-

কীভাবে রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে তৈরি হলো গোটা রামায়ণ, কথাবার্তায় স্বাগতালক্ষ্মী দাশগুপ্ত

১৯৪৪ সালে ‘তাসের দেশ’ নৃত্যাভিনয়ে রাজপুত্রের গানগুলি গাওয়ার নিমন্ত্রণ পান দেবব্রত। এই সময় থেকেই প্রথাগত রবীন্দ্রসংগীত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার বিরোধ শুরু হয়। ১৯৬৪ সাল থেকে বিশ্বভারতী সংগীত সমিতির সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীতের গায়ন-বিষয়ে তাঁর মতভেদ শুরু হয়। মতভেদ তীব্র হলে, তিনি রবীন্দ্রসংগীত গাওয়াই বন্ধ করে দেন। ১৯৭১ সালের পর থেকে আর তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত রেকর্ড করেননি।

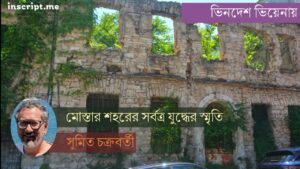

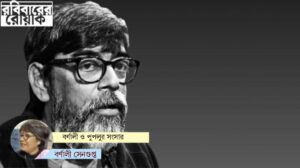

ঋত্বিক ঘটক

দেবব্রত বিশ্বাস এমন গান বেছে নিতেন যেখানে অনুভবের গভীরতা ছিল, প্রশ্ন ছিল, ভাষ্য ছিল। কখনো আশাবাদী, কখনো উদ্বেল, কখনো বিষাদমগ্ন—তাঁর নির্বাচিত গানগুলো সমাজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকার ভাষা রচনা করত।তিনি বলতেন, “সব গান গাওয়া যায় না। কোনো গান নিজে থেকে ডাকে। আমি শুধু সাড়া দিই।” এই সাড়াদানই হয়ে উঠত এক সাংগীতিক অনুশীলনের নিদর্শন। দেবব্রত বিশ্বাস সিনেমায় রবীন্দ্রসংগীতের ব্যবহারকে পরোক্ষভাবে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিলেন। চলচ্চিত্রে রবীন্দ্রসংগীতের আবেগপূর্ণ ও অর্থবহ প্রয়োগ একধরনের ভাষ্য রচনা করে, যার ছায়া একমাত্র জর্জদার গায়নভঙ্গির মধ্যেই পাওয়া যায়।দেবব্রতর পরমবন্ধু ঋত্বিক ঘটক বলতেন:

তাঁর গলায় রবীন্দ্রনাথের গান শুনলে মনে হয়, নিজের রক্তে আমি রবীন্দ্রনাথকে অনুভব করছি।

ঋত্বিকের ছবিতে দেবব্রতর কণ্ঠ যেমন শোনা যায়, তেমনই দেবব্রতের গানে ঋত্বিকের ছিন্নমূল দুর্বার আবেগ অনুভূত হয়। ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র ‘মেঘে ঢাকা তারা’ (১৯৬০)-তে দেবব্রত বিশ্বাস ও গীতা ঘটকের কণ্ঠে গাওয়া "যে রাতে মোর দুয়ারগুলি" গানটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই গানটি চলচ্চিত্রের আবেগঘন মুহূর্তে সংযোজিত হয়ে দর্শকের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। গানটির মাধ্যমে চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বেদনা আরও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, যা ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্র নির্মাণে সংগীতের গুরুত্বকে তুলে ধরে। জর্জদার গলায় “উদয়ের পথ যাত্রী” শুনলে বোঝা যায় মুক্তির সুর কীভাবে একজন শিল্পীকে বিপ্লবোন্মুখ করে তোলে।

দেবব্রত বিশ্বাসের স্কেচ

'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ করছেন ঋত্বিক। পরিচিত মহলে বলছেন, ‘‘ছবিতে একটা রবীন্দ্রসংগীত থাকবে। এবং জর্জদাই গাইবেন।’’ রেকর্ডিং হল। জর্জ গাইলেন। সঙ্গে তাঁর ছাত্র সুশীল মল্লিক। রবীন্দ্রনাথের পঁচিশ বছর বয়সে লেখা গান। কাফি রাগে। ‘কেন চেয়ে আছো গো মা’। ছবিতে অভিমানী জর্জের গায়ন আর এলোমেলো যাপনচিত্র ঋত্বিকের ক্লোজআপ ফ্রেম-এ মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। বাকিটা সেলুলয়েডের কিংবদন্তি। ছিয়াত্তরে ঋত্বিক চলে গেলেন। এমন হুট করে তাঁর চলে-যাওয়া কিছুতেই মানতে পারেননি জর্জ। সে-সময়ের একটি চিঠিতে লিখেওছেন,

ঋত্বিক ও বিজন তো আত্মহত্যা করল... এবার বোধহয় আমার পালা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঋত্বিকের শোকসভায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানাতে গিয়েছিল। তাদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন জর্জ। ছাত্রদের বলেছিলেন,

ক্যান যামু, হারামজাদাটা না বইল্যা কইয়া চইল্যা গ্যালো, যামু ক্যান আমি, আপনারা মাফ করেন আমারে!

আজকের দিনে, যখন রবীন্দ্রসংগীত ‘ফর্ম্যাটেড’ হয়ে উঠছে, তখন দেবব্রত বিশ্বাস আমাদের ফের সেই মূল-সুরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা বলেছিলেন, “দেবব্রত বিশ্বাস আমার কাছে এক বিশ্ববিদ্যালয়।” নতুন প্রজন্মের কেউ তাঁকে অনুকরণ করতে চায়, কেউ বিরোধিতা করে নিজের কণ্ঠ খুঁজে পায়, কিন্তু তাঁকে উপেক্ষা করার উপায় নেই। দেবব্রত বিশ্বাস লিখেছিলেন,

রবীন্দ্রনাথের সময়ে যে-ভঙ্গিতে ও ধারায় রবীন্দ্রসংগীত এবং অন্যান্য গান গাওয়া এবং রেকর্ড করা হত, সেইসব ভঙ্গি ও ধারা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথে মানুষ প্রতিনিয়তই এগিয়ে চলেছে। বিদেশে নতুন-নতুন বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করা হচ্ছে— ভারতেও হচ্ছে। বিদেশের কিছু-কিছু নতুন যন্ত্র এ-দেশে এবং বাংলাদেশেও রেকর্ড এবং সিনেমায় ব্যবহার করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও হবে।

দেবব্রত জানতেন বলেই আজ একুশ শতকে রবীন্দ্রসংগীত নিত্যনতুন যন্ত্রায়োজনে পরিবেশন হচ্ছে। কারণ জর্জ বিশ্বাসের বিশ্বাস ছিল, ‘নব নব যুগের নব নব সৃষ্টির স্বপ্রকাশের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে, আমাদের মাতামহীর আমলের জীর্ণ কাঁথা দিয়ে রবীন্দ্রসংগীতকে সযত্নে ঘিরে রেখে তাকে টিকিয়ে রাখা যাবে না; ওই সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রোতারাই তাকে বর্জন করবে। কারণ তাদের কানও বদলে গেছে। আর যুক্তিবাদী সংখ্যালঘু শ্রোতাদের সেলাম জানিয়ে বলি,

পঞ্চাশ বছরের পুরনো আচারের শেকল দিয়ে আমার গানকে বাঁধাতে পারবে না। আমি জানি-বাদ্যযন্ত্রের ভেজাল ছাড়াও আমার কণ্ঠের আওয়াজের নানা ধরনের প্যাটার্নের সাহায্যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের দল ভীষণ বেশি পছন্দ করে। তাদের নিয়ে তো আমি আছি।

হ্যাঁ, তিনি আছেন, এখনও রবীন্দ্রসংগীতের শ্রোতার কাছে তিনি সমান আর্কষণীয়। কিশোরগঞ্জের বাঙাল দেবব্রত বিশ্বাস মৃত্যুর এক মাস আগে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “আমার গলার আওয়াজ হলো আমার বোলিং। শ্রোতাদের ইন্টেলেক্ট হল আমার সামনে স্টাম্পের মতো। আমি নানান কায়দায় বল দিই-স্পিন দিই, লেগ ব্রেক, অফব্রেক, বাম্পার-এই সব দিই। দিয়ে ওই শ্রোতাদের ইন্টেলেক্ট আর ইমোশনের স্টাম্প নিয়ে আউট করতে চেষ্টা করি। ভাগ্য ভালো হলে, উইকেট পাই। নাইলে পাই না।” এই উপমার সূত্র ধরে বলা যায়, আজীবন তিনি কত উইকেট যে পেয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাঁর গানে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার নিয়ে সমালোচনা হয়েছিল। অথচ আজ পেছনে তাকালে স্পষ্ট হয়, তিনি সময়ের চেয়ে কত অগ্রসর ছিলেন। গান অনুযায়ী, শব্দ অনুযায়ী শব্দের নিহিত অর্থ ও ছবি অনুযায়ী উচ্চারণ ছিল দেবব্রত বিশ্বাসের। গানের বিষয়ানুযায়ী তিনি যন্ত্রাণুষঙ্গ ব্যবহার করতেন। দেবব্রত বলতেন, “আমি জানি, বাদ্যযন্ত্রের ভেজাল ছাড়াও আমার কণ্ঠের আওয়াজের নানা ধরনের প্যাটার্ণের সাহায্যে ঐ অগণিত সংখ্যাগরিষ্ঠদের অকুণ্ঠ ভালবাসা সারাজীবন পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি।”

তথ্যঋণ :

ব্রাত্যজনের রুদ্ধসংগীত, আনন্দবাজার পত্রিকা, উইকিপিডিয়া, ঋত্বিক চরিত

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp