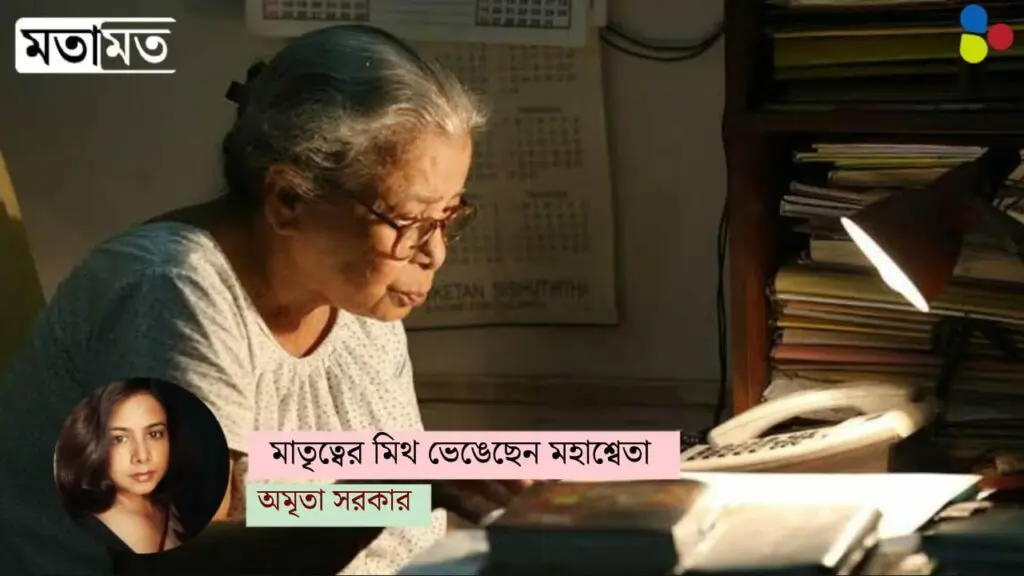

মাতৃত্বের মিথ ভেঙেছেন মহাশ্বেতা

Mahasweta Devi: লিখন পরিসরের মহাশ্বেতা কি এই একলা হয়ে ওঠাকে প্রতিরোধের পরিসর হিসাবেই দেখতেন নিজের কাছে? এই একলা মেয়েই আবার যখন নবারুণকে নিয়ে ভাবতে বসেন বহু বছর পর নিজের মনের দোলাচল জানাতে দ্বিধাগ্রস্থ হন না পাঠকের সামনে।

তথাকথিত ভালো মা বলতে যেমন মায়েদের ছবি আমাদের চোখের সামনে ভাসে, তেমন মা কোনোদিনই ছিলেন না মহাশ্বেতা দেবী। তথাকথিত সুন্দর একটি সংসার গড়ে তুলতে যেমন মেয়ে হতে হয় সেটিও কোনোদিন ছিলেন না মহাশ্বেতা। অথচ কী আশ্চর্জনক ভাবে তাঁকে এক বিশাল সংখ্যক মূলনিবাসী ভারতীয় ‘মা’ বলে ভালোবেসেছে, আবার কোনো কোনো মূলনিবাসীর কাছে তিনি হয়েছেন ‘মারাং দাই”, অর্থাৎ বোন। মহাশ্বেতার এই আশ্চর্য বৈপরীত্য বিংশ শতাব্দীর আধুনিক ভারতীয় নারীর মননের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। ১৯৬২ সালে আলাদা হয়ে যান নবারুণ ভট্টাচার্যের বাবা-মা তথা মহাশ্বেতা দেবী ও নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য। আসলে মহাশ্বেতা দেবী চাইতেন তিনি কেবলই লেখালেখি নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন এবং সংসার করবেন না। বিখ্যাত নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য অসম্ভব ভালো মানুষ ছিলেন এবং তাঁদের এই বিচ্ছেদের জন্য বিজন ভট্টাচার্যের কোনো দায় নেই। নবারুণ ভট্টাচার্যকে এক হাতে মানুষ করেছেন বিজন ভট্টাচার্য। মহাশ্বেতা দেবী কেবল তাঁর সামাজিক কাজ, আন্দোলন এবং লেখালেখি নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। মহাশ্বেতা দেবী সেই বিচ্ছেদ নিয়ে বলেছিলেন,

“আমার ছেলের ১৪ বছর বয়সে স্বামীকে ছেড়ে এসেছিলাম৷ ঠিক করেছিলাম, একা থাকব৷ এমন নয় যে, বিজন আমাকে কোনো বাধা দিয়েছিলেন৷ (উনি) আমার সব কাজেই আমাকে অসম্ভব উৎসাহ দিয়েছেন৷ বলা যায়, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা৷ আমার অসম্ভব স্বাধীনতা ছিল৷ আমার সব কিছু, প্রতিটি কাজকর্মেই তিনি থাকতেন৷ মানুষ হিসাবে অসম্ভব খোলামেলা৷ আর একদম খাঁটি শিল্পী৷”

কিশোর নবারুণ আর বিজনকে ছেড়ে মহাশ্বেতা বালিগঞ্জ স্টেশন রোডে জ্যোতির্ময় বসুর গেস্ট হাউসের একটা ছোটো ঘর ভাড়া নিয়ে চলে আসেন ৷ চোদ্দো বছর বয়সে সেই যে নবারুণকে ছেড়ে আসেন, তারপর আর তাঁদের এক সঙ্গে থাকা হয়নি বলতে গেলে৷ ছেলে বড় হয়ে যাওয়ার সময়টুকু ও বড় হয়ে যাওয়ার পরেও যোগাযোগ রেখেছিলেন মহাশ্বেতা। নবারুণের বিয়ের পর তাঁর একটা স্বতন্ত্র পরিবারও হয়৷ তারপর ক্রমে সেই যোগাযোগ ক্ষীণ হতে শুরু করে৷ মহাশ্বেতা লিখছেন,

“আমি মাঝে মাঝে চিঠি লিখতাম, উত্তর পেতাম না৷ সে সব কথা আজ আর তুলতেও ইচ্ছা করে না৷ আমি দীর্ঘ দিন যে বিজনকে ছেড়ে ছিলাম, তার পিছনে আমাদের দু-জনের মধ্যেকার ভুল-বোঝাবুঝি সম্পূর্ণ দায়ী৷ পরে এ-জন্য আমি যথেষ্ট অনুশোচনা করেছি৷ আর বাপ্পার সঙ্গে তো মনের দিক থেকে আমি সব সময়ই জড়িয়ে ছিলাম৷ ওকে যে আমি ইচ্ছা করে ছেড়ে এসেছিলাম, তা নয়৷ সবটাই আমার হাতের বাইরে চলে গেছিল৷ আমাকে দুনিয়া হয়ত খুব নিষ্ঠুর মা হিসাবেই দেখবে৷”

তারপরেও মহাশ্বেতা নিজের সিধান্ত নিয়ে আপাতভাবে দোলাচলে ভোগেননি। তিনি মনে করেছেন তাঁর কাছে সবচেয়ে জরুরি লেখালেখি।আর সেই কারণে তাঁর ‘একলা হওয়া’ খুব দরকার৷ এই একলা হতে চাওয়া মেয়ে লক্ষ্মীর টিপিক্যাল ধাঁচায় দেখতে খুব সমস্যা হয় ভারতীয় সমাজের। অথচ এই একলা হওয়ার পর মহাশ্বেতা মাতৃত্বকে যেভাবে এনেছেন তাঁর লেখায় , সেটা চূড়ান্ত স্নেহময় এক রূপ। কিন্তু সেই লক্ষ্মীশ্রী ভারতীয় সমাজের লক্ষ্মীর ধারণাকে একদম তছনছ করে দেয়।

‘স্তন্যদায়ীনি’তে মহাশ্বেতা লিখলেন কাঙালিচরণের বউ যশোদার কথা, যশোদা পেশায় জননী। পঙ্গু স্বামীর সংসারে অর্থ উপার্জনের জন্য মাতৃত্বকে পেশা হিসেবে নিয়ে যশোদা বেছে নিয়েছিল হালদারবাড়ির নাতীদের দুধ খাওয়ানোর কাজ। কিন্তু পেটে সন্তান ধারণ করলেই তবে বুকে দুধ আসবে। তাই নিরন্তর মাতৃত্বই ছিল তার বাঁচার উপায়। তাই যশোদা সন্তান জন্ম দিয়ে যায়। হাতে গুনে জীবিত-মৃত বিশটা ছেলেমেয়ের মা। আবার বাবু বাড়ির বাঁধা দুধ-মা সে! তাই সবাই ‘মা যশোদা’ বলে ডাকে। মহিমার চাপে যশোদা কোনোদিন খতিয়ে দেখার সময় পায়নি মাতৃত্ব সে সইতে পারে কী পারে না! কিন্তু সব কিছুর শেষ আছে। যশোদার কোলের সন্তানের বয়স বাড়ে। বুকের দুধ ও একসময় শেষ হয়, শেষ হয় মাতৃত্বের। কর্তা বাড়ির ছেলেরা বড় হয়ে গেছে, তাই কাজও গেছে। তবু দুটো ভাতের জন্য পড়ে থাকে কর্তা বড়ির চাতালে। পঙ্গু কার্তিক অন্য বুকে ওম খুঁজে নিয়েছে আরও আগেই। নিজের ছেলেরা ও মা’র কাছে আসে না। নিজের বিশ আর কর্তা বাড়ির ত্রিশ, মোট পঞ্চাশজনকে স্তন পান করানো মহান মায়ের স্তন দুটোতে ক্যান্সারের পঁচন ধরে। মাতৃত্বের মহিমার ভারে নিস্তেজ হতে হতে যশোদা আপন মনে বলে,

‘দুধ দিলে মা হয়, স-ব মিছে কথা!’

যাদের পেটে ধরে দুধ দিয়েছে, ভাতের জন্য দুধ দিয়েছে কেউ কী আপন হয়েছে? মাতৃত্বের মহিমায় দেবী হয়ে ওঠা যশোদা মৃত্যুর দুয়ারে দাঁড়িয়ে জেনে গেল,

‘বিশ্বসংসারকে দুধে পাললে যশোদা হতে হয়। এ সংসারে মানুষ ঈশ্বর সেজে বসলে তাকে সকলে ত্যাগ করে এবং তাকে একলা নির্বান্ধবে মরতে হয়’।

আরও পড়ুন

অরুন্ধতীর অক্ষরের সরোবরে আমাদের ছায়া পড়ে-

বিশ্বের সব নারীই মহাশ্বেতা দেবীর যশোদা-মা হয়ে ওঠে মাতৃত্বের মহিমা নিয়ে একলা নির্বান্ধব লড়াই করে। মাতৃত্বের গৌরবে নিজেকে ঈশ্বর ভাবতে ভাবতে নারী আমরণ নির্বাসনের জীবন কাটিয়ে দেয় অন্তঃপুরে। কিন্তু সত্য বড় নির্মম হয়ে সামনে আসে স্বার্থে টান পড়লে। সেদিন সে বুঝতে পারে এই মহান মাতৃত্ব পুরুষতন্ত্রের একটা টোপ ছাড়া কিছুই নয়। নাড়ির টান বলে যে মিথ আছে তারও কোনো জৈবিক ভিত্তি নেই। যা আছে তার পুরোটাই হলো সন্তানের সঙ্গে মায়ের নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ আর মনোযোগে গড়ে তোলা সম্পর্ক। এখানে সন্তান জন্মদানের জৈবিক ক্ষমতার সঙ্গে সামাজিকভাবে নির্মিত মাতৃত্বের ভূমিকাকে মিলিয়ে ফেললে চলবে না। সন্তান ধারণ ও জন্মদানের জন্য নারীর জরায়ু আছে, যা পুরুষের নেই। কেবল এটুকুই ‘মা’ হওয়ার জন্য নারীর জৈবিক যোগ্যতা বা বাধ্যতা। এর বাইরে আর যে সব দায়িত্ব পালনের জন্য মাতৃত্বকে মহান করা হয়েছে তার সবটুকুই পুরুষ করতে পারে। কারণ সন্তানের যত্ন নেওয়ার জন্য বা বাচ্চা পালন করার জন্য তো আর জরায়ুর প্রয়োজন নেই। আসল রাজনীতিটা হলো মাতৃত্ব নামক মিথ দিয়ে নারীর ব্যক্তি পরিসরটিকে কমিয়ে আনা। এইটাকে আটকাতে গেলে পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি মেয়ের একলা হয়ে ওঠা ছাড়া আর প্রায় কোনো প্রতিরোধের পরিসর থাকে না। এই একলা মেয়ের পরিসরকে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে জুড়ে এই পরিসরকে কখনোই মধ্যবিত্ত মেয়ের পরিসর হতে দেননি মহাশ্বেতা। ‘দৌলতি’ গল্পের প্রেক্ষাপট পালামৌ। গল্পটিতে দাসমজুর প্রথাকে হাতিয়ার করে কেমন করে আদিবাসী মেয়েদেরকে শোষণ করা হয় সে কথা বলা হয়েছে। ‘দৌলতি’ গল্পের বিষয় সম্পর্কে মহাশ্বেতা দেবী গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাককে বলেছিলেন,

“দৌলতি কাহিনীর কেন্দ্রে যে সমস্যা তা নিয়ে একদা ‘বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডে’ লিখেছি, ভারত সরকারের সঙ্গে লড়েছি। ভারত সরকার নামে দাসমজুর প্রথা উচ্ছেদ করেছে, কিন্তু এ প্রথা আর কৃষিক্ষেত্রে আবদ্ধ নেই। ঠিকাদার আনীত শ্রমিক, অন্য রাজ্য থেকে যাদের কোনো শিল্পায়ন প্রকল্পে বেগার শ্রমিক হিসাবে আনা হয় তারাও দাসমজুর। হিমালয়ে উত্তরকাশী জেলায় এ প্রথা খুব চলত। উচ্চবর্ণের ঋণদাতার কাছ থেকে স্বামী বা বাবা ঋণ নিলে, কুমারী বা সদ্য বিবাহিতা মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া হত সিধাকোন বড় শহরের ’লালবাত্তি’ এলাকায়, যেখানে তারা দেহ বেচে ঋণ শুধতো। ঋণ শোধ হয় না, চক্রবৃদ্ধি হারে শুধ বেড়ে চলে।”

‘দৌলতি’ গল্পে টেঁড়া নাগাসিয়ার চোদ্দো বছরের মেয়ে দৌলতি। আহত গনোরিকে সুস্থ করে তোলার প্রার্থনা নিয়ে দৌলতি ও তার মাটাহারে গিয়েছিলো মন্দির থেকে প্রসাদি ফুল আনতে। সেদিন হনুমান মিশ্রের মন্দিরে বসেছিলো তারই এক আত্মীয় পরমানন্দ। অযাচিত ভাবে সে হঠাৎ দৌলতি ও তার পরিবারের দুঃখে অভিভূত হয়ে তাদের একটা কাপড় ও পনেরোটি টাকা দেয়। এছাড়াও ৩০০ টাকা দিয়ে টেঁরা নাগেসিয়া গনোরিকে মুনাবরের বন্ধুয়া মজদুরি থেকে ছাড়িয়ে আনে এবং দোউলতির বিবাহের প্রলোভন দেখায়। সহজ সরল গনেরি বুঝতেও পারে না, পরমানন্দের সকল ভালোমানুষির পিছনেই রয়েছে গূঢ দূরভিসন্ধি। সে যে মাত্র ৩০০ টাকার বিনিময়ে নিজের যুবতী কন্যাকে পরমানন্দের কাছে বিক্রি করে দিল এটি তার বোঝার সীমাতেই নেই।

তবে গনোরি বুঝতে না পারলেও পরমানন্দের ব্যবহারে চোদ্দো বছরের দৌলতি বুঝতে পারে গাঁয়ের হরিজন কুমারী মেয়েদের বিবাহ নামে সামাজিক রীতিটি কোনো দিনই হতে পারে না। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কোনো না কোনো উপায়ে তাদের চিরজীবনের মতো বন্ডেড দেহ দেহ ব্যবসায়ীতে রূপান্তরিত করে। সেই নীতি অনুযায়ী বিয়ের নাম করে নিয়ে গিয়ে পরমানন্দ লুটিয়া নামে এক বিকৃতরুচি সম্পন্ন ঠিকাদারের হাতে সামান্য টাকার বিনিময়ে দৌলতিকে তুলে দেয়। প্রথম দিকে লাটিয়ার ‘খাস রেণ্ডি’ থাকলেও ক্রমশ নির্যাতিতা দোউলতি নিঃশেষিত হয়ে ‘সাধারণ রেণ্ডি’তে পরিণত হয় এবং স্থান হয় রামপিয়ারীর হাবেলিতে। এবার তার কাজ ওই হাবেলির অন্যান্য মেয়ের মতোই সাধারণ গ্রাহকদের সন্তুষ্ট করা আর তাদের আয় নিঃশেষে পরমানন্দের হাতে তুলে দেওয়া। এভাবেই উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরা দৌলতির মতো মেয়েদের ঋণের দায়ে দেহীপজীবিনীর জীবন গ্রহণে ও যাপনে বাধ্য করে। তাদের আয় থেকে মালিকদের ব্যবসা চলে। আর এই সব মেয়েরা না খেয়ে, নানা অসুখে ভুগে, মাতৃত্বের অধিকারে বঞ্চিত হয়ে, প্রয়োজন ফুরালে একদিন ঋণের দায়ে একদিন ভিখমাঙ্নি হয়ে বেরিয়ে যায়।

লিখন পরিসরের মহাশ্বেতা কি এই একলা হয়ে ওঠাকে প্রতিরোধের পরিসর হিসাবেই দেখতেন নিজের কাছে? এই একলা মেয়েই আবার যখন নবারুণকে নিয়ে ভাবতে বসেন বহু বছর পর নিজের মনের দোলাচল জানাতে দ্বিধাগ্রস্থ হন না পাঠকের সামনে।

“অন্যরা দূর থেকেই আমার বিচার করে যাবে৷ কিন্তু আমার ভিতরটা কি কেউ দেখতে পাচ্ছে? কেউ জানে, আমার ভিতরে কী হয়? দূর থেকে কত বার যে ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে গেছি, নিজের ছেলের কাছে, ‘কনটিনিউয়াস’, কেউ জানে তা? কত বার মনে হয়েছে, আমি মা, আমারই তো আগে যাওয়া উচিত৷ ও আমার কাছে একটা মস্ত বড় রিয়েলিটি হয়েছিল, ও যে আছে সেটাই, মনে হতো, চাইলেই তো যে কোনো সময় গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারব! ও কেমন আছে, কী লিখছে, কী ভাবছে, এইসব চিন্তা আমাকে অস্থির করে তুলতো৷ আরও মনে হত, ও কি আমার কথা ভাবে?”

এই দোলাচল এবং দৃঢ়তাই বিংশ শতাব্দীর ভারতীয় নারীর লক্ষ্মীশ্রী।

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp