নোট দিয়ে সিগারেট, আতর দিয়ে ঘর মোছা, কলকাতার যে 'বাবুগিরি' আজও অবাক করে

Kolkata Babu Culture: উইলিয়ামস আর মেসার্স গান্টার অ্যান্ড হুপার থেকে আসত মাংসের হরেক উপাদান। মদের অঢেল আয়োজন থাকত। মুসলিম খানসামারা বানাতেন শুয়োর আর টার্কির নানা পদ।

সাজ সাজ রব সেদিন কলকাতা শহরে। ছাতুবাবুর মাঠে সারি দিয়ে পড়েছে তাঁবু। হালকা শীত চাদরের মতো জড়িয়ে আছে শহরটাকে। ধনী বাবুরা এসেছেন জুড়িগাড়ি করে। ছোটখাটো মেলা বসে গিয়েছে মাঠটায়। বুলবুলির লড়াই হবে মাঠে। লড়াইয়ের বুলবুলি প্রস্তুত। পাখিগুলির বুকের তলাটা সাদা, ঝুঁটির রং কালো আর গায়ে খয়েরি পালক। নাম সিপাহী বুলবুলি। লড়াইয়ের মাঠে এদের জুড়ি মেলা ভার। খেলার সময় দুই বুলবুলির মাঝে খাবার দেওয়া হয়। পাখিগুলি তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে পড়ে তার ওপর। প্রবল মারামারির পর এক পক্ষের বুলবুলি রণে ভঙ দেয়। কে জিতল তার বিচার করার ভার থাকে এক মান্য-গণ্য ব্যক্তির ওপর। তাঁকে বলা হয় সালিশী। যে বাবুর বুলবুলি জিতল তারা দুয়ো দুয়ো বলে নেচে বেড়ায় মাঠে। অন্য পক্ষ এমন মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে যেন বজ্রাঘাত হয়েছে। ১৮৩৪ সালে সমাচার পত্রিকা লেখে,

"বহুকালাবধি এতন্নগরে একটি মহামোদের ব্যাপার আছে। বুলবুলাক্ষ পক্ষিগণের যুদ্ধে ইক্ষণে অনেকেই সুখি হইয়া থাকেন। ধনবান এবং সুরসিক বিচক্ষণগণের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সখ বিচক্ষণাস্বাদন কারণ সম্বৎসরবধি উক্ত পক্ষি পালন করণে বহু ধন ব্যয় করিয়া থাকেন"।

একবার সিমুলিয়ার দয়ালচাঁদ মিত্রের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বুলবুলির লড়াই হলো। সাঁইত্রিশবারের মধ্যে সাতাশবারই জিতলেন দয়ালচাঁদ মিত্র। রাজেন্দ্রনারায়ণ তিন বছর ধরে পাখি পুষে তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে রেখেছিলেন। তাঁর প্রায় সন্তানশোক উপস্থিত হলো হারার পর। লজ্জায় মুখ ঢেকে তিনি মাঠ ছেড়ে পালালেন। ছড়াকাররা মুখে মুখে ছড়া কাটল,

"একে একে রাজাজীর ভাল পাখী সব/ বাবুর পক্ষীর কাছে হলো পরাভব/ অপর পক্ষীর কথা কী কহিব আর/সমর করিল যেন অমর কুমার/ হায় হায় কি লিখিব দেখে হয় দয়া/ সপ্তমী না হইতে হইল বিজয়া।‘’

কলকাতার বড়লোক বাবুদের আমোদের উপকরণ লাগত সর্বক্ষণ। শিবনাথ শাস্ত্রী লেখেন,

"বাবু মহাশয়েরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া সেতার এসরাজ বীণা প্রভৃতি বাজাইয়া কবি ফুল আখড়াই হাফ আখড়াই পাঁচালী প্রভৃতি শুনিয়া রাত্রিকালে বারাঙ্গণা দিগের গৃহে গৃহে গীতবাদ্য ও আমোদ প্রমোদ করিয়া কাল কাটাইত এবং খড়দহের এবং ঘোষ পাড়ার মেলা এবং মাহেশের স্নানযাত্রা প্রভৃতি সময়ে কলিকাতা হইতে বারাঙ্গণা দিগকে সঙ্গে লইয়া দলে দলে নৌকা যোগে আমোদ করিতে যাইত"।

আরও পড়ুন- কলকাতাকে থমকে যেতে দেন না, প্রাচীন ঘড়িদের রোগ হলে সারান এই ‘ঘড়িবাবু’!

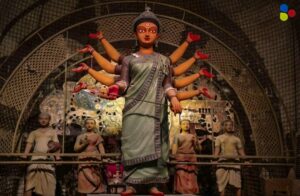

এঁদের খরচের বহর দেখলে চোখ কপালে উঠত। দুর্গাপুজোয় এঁরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করতেন। শ্বেতাঙ্গ অতিথিরা ধনী পরিবারগুলিতে নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। উইলিয়ামস আর মেসার্স গান্টার অ্যান্ড হুপার থেকে আসত মাংসের হরেক উপাদান। মদের অঢেল আয়োজন থাকত। মুসলিম খানসামারা বানাতেন শুয়োর আর টার্কির নানা পদ। ঘরের ঠিক মাঝখানে সভা আলো করে বসে থাকতেন গৃহকর্তা। দীনবন্ধু মিত্র এই মোচ্ছবের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "বসে আছে বাবুগণ করে রম্য বেশ/ মাথায় জরির টুপি বাঁকাইয়া কেশ/ বসেছে সাহেব ধরি চুরুট বদনে/ মেয়াম চকিছে ওষ্ঠ মোহন ব্যঞ্জনে/ নাচিছে নর্তকী দুটি কাঁপাইয়া কর/ মধুর সারেঙ্গ বাজে কল মনোহর।" বাবুদের মধ্যে দুর্গাপুজো করে সাহেবদের মনোরঞ্জনের ইচ্ছা তো ছিলই, সেই সঙ্গে ছিল অন্যান্য বাবুদের নাকে ঝামা ঘসে নিজেদের অর্থ আর প্রতিপত্তি জাহিরের প্রতিযোগিতা। জোড়াসাঁকোর দাঁ বাড়িতে পুজোই হতো ঠাকুরদের পরিবারকে টেক্কা দেওয়ার ইচ্ছায়। প্রতিবার বিসর্জনের দিন ঠাকুর পরিবারের মূল ফটকের সামনে দশবার দেবীকে ঘুরিয়ে বিসর্জন দিতেন তাঁরা।

পরস্পরকে টেক্কা দিয়ে বিত্ত জাহিরের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব নাকি রাতারাতি বানিয়ে ফেলেছিলেন ঠাকুরদালান সহ বিরাট মহল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাগানবাড়ির বর্ণনা দিতে গিয়ে কিশোরীচাঁদ মিত্র লিখেছেন,

"এ বাড়ির সুপ্রশস্ত বৈঠকখানা এমন রীতিতে সজ্জিত হয়েছিল যা সেই যুগে দুর্লভ।… বৈঠকখানার পিছনে ঝকমক করত মার্বেল পাথরে বাঁধানো ফোয়ারা। তার ওপরে ছিল কিউপিডের একটি মূর্তি। মতিঝিলের মাঝখানে ছিল একটি দ্বীপ। দ্বীপের উপর একটি গ্রীষ্মবাস। একটি ঝোলানো লোহার সেতু ও একটি কাঠের সেতুর সাহায্যে গ্রীষ্মবাসটি মূল বাগানের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল।…এখানে দ্বারকানাথ অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন।"

এর সঙ্গে চলত বাইজিদের নিয়ে রেষারেষি।। নবকৃষ্ণদেবের ছেলে রাজকৃষ্ণদেবের সঙ্গে বাবু কালীপ্রসাদ দত্তের এক সুকণ্ঠী নৃত্যগীত পারদর্শী বাইজি নিয়ে এমন প্রতিযোগিতা শুরু হয় যে তা মর্যাদার সীমা পেরিয়ে যায়। সেই সময় আশরুন, নিকি সুপনজান নুরবক্স সহ বেশ কয়েকজন বাইজির নাম বিখ্যাত ছিল। নিকি ছিলেন লাস্যময়ী এবং সুগায়িকা। তাকে মুজরার জন্য নিয়ে আসেন নবকৃষ্ণদেব। শোনা যায় নিকিকে দিয়ে নিজের বাগানবাড়িতে গান গাওয়ানোর দর ছিল ২৫ হাজার টাকা। সেই সময় এই টাকা বড় কম ছিল না। বাইজি, খেমটাওয়ালিদের জন্য সর্বস্বান্ত হচ্ছেন বাবু, এমন নজিরও ছিল।

বাবুদের নিয়ে কলকাতার পুরনো ছড়া ছিল, "খুড়ী তুড়ি যশদান/ আখড়া বুলবুলি মজিয়া গান/ অষ্টাহে বনভোজন/ এই নবধা বাবুর লক্ষণ।" কারা ছিলেন এই বাবুরা? আঠারোশো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের প্রথম দিকে ইংরাজি শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু মানুষ দেশিয় আদবকায়দা একেবারেই বর্জন করে ইংরেজদের অনুকরণে ব্যস্ত ছিলেন। জমিদার তো বটেই, তার নায়েব, গোমস্তা, দেওয়ান, বণিক আলোকপ্রাপ্ত মধ্যবিত্ত থেকে ইয়ংবেঙ্গলের সদস্যরা অনেকেই ছিলেন এর মধ্যে। এঁদের বলা হতো বাবু। তপন রায় চৌধুরী লিখেছেন, বাবুরা প্রথম এক এশিয় সামাজিক শ্রেণি পাশ্চাত্যের চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে যাদের চিন্তাজগতের আমূল পরিবর্তন হয়। চিত্রা দেবের কথায়, "এঁদের সম্পত্তি বংশানুক্রমিক ব্যবসা বা জমি থেকে আসেনি। সেটি এসেছিল ব্রিটিশ উপনিবেশের সঙ্গে আসা আয়ের নতুন উৎস থেকে।" এর ফলে যে আর্থিক পটপরিবর্তন হয় তা একধরনের সমাজ বিপ্লব ডেকে আনে। সুখি বাবুরা বহুমূল্য আতর দিয়ে ঘর মুছতেন। ছয় ঋতুতে ছয় রকম রঙের পোশাক পরতেন। বাবুদের বিয়েতে রাস্তা ধোয়ানো হতো গোলাপ জল দিয়ে। বেড়ালের বিয়েতে খরচ হতো লক্ষাধিক টাকা। ফরাসি গালিচা ছাড়া এঁদের মন উঠত না। এঁদের চুলের ছাটকে বলা হতো, অ্যালবার্ট কাট। কারণ রানি ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্টের চুলের ছাঁদের অনুকরণে চুল কাটতেন তাঁরা। বাবু ভুবনমোহন নিয়োগী দশ টাকার নোট দিয়ে সিগারেট ধরাতেন। এখানেই শেষ নয় ১৮২১-এর সমাচার দর্পণ লিখছে ইউরোপিয়ানরা যখন কারও সঙ্গে বিবাদে জড়াত তখন যেন তাঁরা পিস্তল উঁচিয়ে অপরপক্ষকে হুমকি দিত বাবুরাও তেমনই কথায় কথায় অন্যকে মারার হুমকি দিতে শুরু করেন। তাঁদের কাছে এই রাগ পৌরুষের প্রতীক ছিল। বাবু অনেকে থাকলেও আট বাবুর নাাম হয়েছিল বেশি। এঁরা ছিলেন রামতনু দত্ত, নীলমণি হালদার, ছাতু সিং রাজকৃষ্ণ দেব, রাজা সুখময়, দর্পনারায়ণ ঠাকুর প্রমুখ।

আরও পড়ুন- কুকুরের বিয়েতে খরচ এক লাখ! কলকাতার বাবুদের আশ্চর্য কিসসা

বাবুদের বাড়ির অগ্রজরা প্রথম থেকেই বাবুয়ানির বিরুদ্ধে ছিলেন। ক্রমে তাঁদের বিরুদ্ধে সরব হতে লাগলেন অন্যান্যরাও। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখলেন,

"যাঁহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষাপারদর্শী, মাতৃভাষা বিরোধী তাঁহারাই বাবু"। অথবা "যিনি রূপে কার্ত্তিকেয়ের কনিষ্ঠ, গুণে নির্গুণ পদার্থ, কর্ম্মে জড়ভরত এবং বাক্যে সরস্বতী তিনিই বাবু"। ১৮২৩-এ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা কমলালয় গ্রন্থে লিখলেন বাবুদের নিয়ে কাল্পনিক কথোপকথন। হুতোম তাঁর নক্সায় লিখলেন, "নবাবী আমল শীতকালের সূর্য্যের মত অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মত ইংরাজের প্রতাপ বেড়ে উঠল। বড় বড় বাঁশ ঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলো! কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো। নবো মুনসি, ছিরে বেনে ও পুঁটে তেলি রাজা হলো। কৃষ্ণচন্দ্র, রাজবল্লভ, মানসিংহ, নন্দকুমার, জগৎশেঠ প্রভৃতি বড় বড় ঘর উৎসন্নে যেতে লাগল। তাই দেখে হিন্দু ধর্ম, কবির মান, বিদ্যার উৎসাহ পরোপকার ও নাটকের অভিনয় দেশ থেকে ছুটে পালালো। হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, পাঁচালি আর যাত্রার দলেরা জন্মগ্রহণ কল্লো!! …টাকা বংশগৌরবকে ছাপিয়ে উঠলেন।" হুতোম আফসোস করে লিখলেন, "আজ এক শ' বৎসর অতীত হলো, ইংরাজরা এদেশে এসেছেন, কিন্তু আমাদের অবস্থার কি পরিবর্তন হয়েছে? সেই নবাবী আমলের বড় মানুষ কেত সেই পাকানো কাছা, সেই কোঁচানো চাদর, লপেটা জুতো ও বাবরি চুল আজও দেখা যাচ্ছে…।"

বাবু সম্প্রদায়ের উত্থানের অন্ধকার দিক যেমন ছিল, তেমনি আলোর ভাগও নেহাৎ কম ছিল না। এই সময়কালেই গোঁড়া হিন্দুসমাজের কিছু গ্রন্থি শিথিল হলো। সমাজ সংস্কার হলো, নারী শিক্ষা বিস্তারের সূচনা হলো। রদ হলো সতীদাহ প্রথা। ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা হলো। বাংলায় নবজাগরণের ঢেউ এসে লাগল। আর্থিক কাঠামোর পরিবর্তন সমাজ কাঠামোয় আমৃল পরিবর্তন ডেকে আনল। এক দৃঢ়চেতা, অনমনীয় জেদি ‘বাবু’ বেন্টিঙ্কের সাহায্যে সতীদাহ প্রথা রদ করলেন। বাবু প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের উত্তরসূরি এক তরুণ কবি লিখলেন, "নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে/ রয়েছ নয়নে নয়নে।" আমাদের সাংস্কৃতিক সামাজিক পটছবি বদলে দিলেন এই বাবুরা। এই সম্প্রদায়ের উত্থানের আলোটুকু এখানেই।

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp