ভারতীয় গয়নার ইতিহাস

Jewellery: বাংলার প্রেক্ষাপটে গহনাশিল্পের বিস্তার ঘটেছিল, যতটা না নিজেকে সাজানো বা সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি বোঝানোর জন্য, তার চেয়েও বেশি চিকিৎসার প্রয়োজনে ও ধর্মীয় রীতির কারণে।

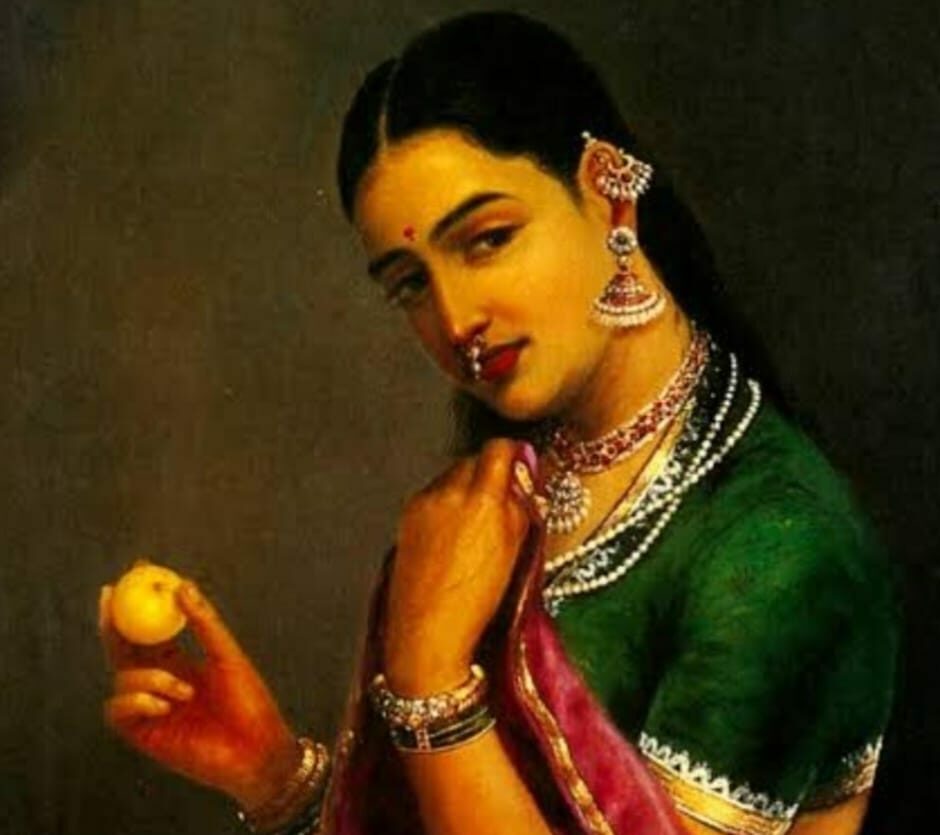

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে চারটি জিনিস সবচাইতে দামী বলে মনে করা হত। সেগুলো হচ্ছে গোরু, ঘোড়া, হাতি ও অলংকার। যদিও বাংলার প্রেক্ষাপটে গহনাশিল্পের বিস্তার ঘটেছিল, যতটা না নিজেকে সাজানো বা সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি বোঝানোর জন্য, তার চেয়েও বেশি চিকিৎসার প্রয়োজনে ও ধর্মীয় রীতির কারণে। বিভিন্ন ধাতু বা রত্ন শরীরে পরলে, রোগ ও দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি মেলে, এ-বিশ্বাসেই বাংলায় গহনাশিল্পের প্রকাশ ও বিকাশ।

প্রাচীন ভারতীয় সমাজে চারটি জিনিস সবচাইতে দামী বলে মনে করা হত। সেগুলো হচ্ছে গোরু, ঘোড়া, হাতি ও অলংকার। যদিও বাংলার প্রেক্ষাপটে গহনাশিল্পের বিস্তার ঘটেছিল, যতটা না নিজেকে সাজানো বা সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি বোঝানোর জন্য, তার চেয়েও বেশি চিকিৎসার প্রয়োজনে ও ধর্মীয় রীতির কারণে। বিভিন্ন ধাতু বা রত্ন শরীরে পরলে, রোগ ও দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি মেলে, এ-বিশ্বাসেই বাংলায় গহনাশিল্পের প্রকাশ ও বিকাশ।

বাংলাদেশে অলংকারের সর্বাধিক প্রাচীন নমুনাটি পাওয়া গেছে, মহাস্থানগরে প্রাপ্ত মৃৎফলকে উৎকীর্ণ অলংকার থেকে। সেসবের সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতক। শুধু স্বর্ণাভরণ নয়, মিলেছে তামা ও রূপার গহনাও। এগুলোর নির্মাণকাল, ঐতিহাসিক লক্ষ্মী সুব্রমনিয়াম-এর মতে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে পঞ্চম শতক।

ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয়, এ-অঞ্চলে অলংকারের ব্যবহার ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২৯৬ সালে লেখা কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পুন্ড্র (বগুড়া) ও ‘ত্রিপুরায়’ রূপা ও সোনার বাজুবন্ধের ব্যবহারের কথা জানা যায়। বাৎসায়ন তাঁর কামসুত্র-এ, বঙ্গবালাদের, তামার কোমরবন্ধ, দৈহিক উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহারের কথা বলেছেন:

'বিবিধ গাত্রেনা বঙ্গ কন্যায়া

অপসর্পুন্তুতে কোমরান্ধ মনোরমাম।।'

(বাৎসায়ন, কামসুত্র, গঙ্গাহৃদয় খন্ড)

বাংলাদেশের প্রাচীনতম অলংকার যদিও পাওয়া গেছে বগুড়া জেলার মহাস্থানগরের পাশাপাশি, মালদহ জেলার উদিয়ারী ব্লকের বটেশ্বর শিবথানের সংলগ্ন পুকুরে। যদিও সেগুলি কমদামী প্রবাল দিয়ে তৈরি গহনা, খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০-৩৭০ বছর আগে। গবেষকদের একাংশ এসব গহনাকে কর্ণসুবর্ণের শাসক শশাঙ্ক ও গুপ্তপরবর্তী যুগের বলে দাবি করেছেন।

১২০৫ সালে, বাংলায় সুলতানি আমল শুরু হয়। মুসলমান শাসকদের হাত ধরে বাংলায় মুসলিম ঘরানার অলংকারের চল হয়। তৎকালীন সাহিত্যের নিদর্শন বলতে, গৌড়ের সুলতান গিয়াসাউদ্দিন শাহ (১৩৮৯-১৪১০)-এর সভাকবি শাহ মুহম্মদ সগীর-এর লেখা ‘ইউসুফ জুলেখা’, সেখানে নায়িকা জুলেখার পরিবারের মেয়েদের সাজ-প্রসঙ্গে তাদের গলার হার, মুক্তো ও হীরের ‘কানবালি' (কর্নকুন্ডল) অনন্ত, বালা, মূল্যবান রত্নের আংটির কথা বলা হয়।

মূলত এই যুগ থেকেই বাংলার নারী-পুরুষের কাছে গহনা হয়ে উঠে, প্রতিপত্তির প্রতীক। ইসলামীশাসন সূচনার পূর্বে, বাংলায় মেয়েদের মাথার অলংকার বা নাকের অলঙ্কার পরার ধারণা সে-অর্থে প্রচলিত ছিল না বলে মনে করেছেন রিচার্ড ইটনের অভিমত।

আরও পড়ুন-

হীরের পেটের মধ্যে রয়েছে আরও একটা হীরে! বিরলতম যে রত্ন ঘিরে তোলপাড় শুরু ভারতে

তখনকার দিনে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের নারীরা মাথায় ফুলের ব্যবহারও করতেন না। কারণ, তা ছিল মূলত পতিতাপল্লীর সাজ-উপকরণ। যদিও বঙ্গীয় বৈষ্ণবজনজীবনে, রাস অনুষ্ঠানে, বৈষ্ণব নারীদের ফুলের গহনা ব্যবহার অনেক আগে থেকেই প্রচলিত ছিল।

কিশোরীচাঁদ মিত্রের স্ত্রী কৈলাসবাসীনিদেবীর ‘গহনার ফর্দ’-র কথা এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য:

“আমাদিগের প্রতিবেশীনি মারুফার নিকট

হইতেই শিখিলাম, ‘চাউদানি এয়ারিন আঁটা’,

মাথার ডান বরাবর মুক্তাখোচিত এ অলংকার

সাজকে দিগুণ সুন্দর করিয়া তুলে বলিয়া

আমাদিগের স্থির বিশ্বাস।”

কেশবজননী, সারদাসুন্দরীর আত্মকথায়, পুরনো গাবিন্দপুর ও সুতানুটির শ্যামচাঁদ কার্মকারের দোকানের সেকালের কিছু বিখ্যাত গহনার নাম পাওয়া যায় যেমন, "চালদানি হার', ‘পইছা’, 'বাউটি, 'বাজুদানা', 'গঙ্গা-যমুনা হার', 'পাঁইজোর', ‘ছয়গাছামল’, ‘খোঁপার মাছ’ ইত্যাদি। মূলত মুঘলশাসনের প্রভাবেই এবং পার্শিসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সূত্রেই বাংলা তথা ভারতের মানুষ সে-যুগে, গহনায় ‘প্রবাল’, ‘পোখরাজ’, ‘নীলকান্তমণি’ এসবের ব্যবহার শুরু করেছিলেন। হাতের হাতপদ্মরাগ (ইসলামীয় সংস্কৃতিতে যা ‘হাতফুল’), ‘টায়রা-সহযোগে টিকলি’, ‘পান্না-বসানো কঙ্কণ’ ইত্যাদির ব্যবহার শুরু করেন।

যদিও উত্তরবাংলা জুড়ে তখনও, গহনায় রাজবংশী ও রাভা জনজাতির নিজস্ব কিছু ডিজাইনই প্রচলিত ছিল। সেসব গয়নায় হাঁতির দাঁতের ব্যবহার, রুপো ও ব্রোঞ্জসহ, সম্ভ্রান্ত পরিবারের ক্ষেত্রে স্বর্ণের ব্যবহারও ছিল নজরেকাড়ার মতোই। পরবর্তীকালে, কেশবচন্দ্র সেনের সুযোগ্য কন্যা সুনীতিদেবী কোচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণকে বিয়ে করে কোচমহারানি হয়ে আসলে, সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলিতেও, গহনার তৈরির ধাঁচে, উত্তরবাংলার বুকে ইসলামীয় স্পর্শ দেখা দিতে শুরু করে। হুগলি নদীর তীরবর্তী ফরাসি উপনিবেশ, চন্দননগরসহ হুগলির বেশ কিছু অংশে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর, ফরাসি মেমসাহেবদের তত্ত্বাবধানেই বিদেশী ‘পিঁয়েত্রাদুরা’ ডিজাইন বাংলায় তৈরি হতে শুরু হয়। মূলত গয়নায়, উন্নতমানের হীরে ও মুক্তোর ব্যবহার-সহ, ফুল-পাতা-পাখির ডিজাইনের ব্যবহারও এ-সময় বাংলায় প্রথম শুরু হয়।

আরও পড়ুন-

১০৮টি মন্দিরে অবস্থান করতেন শিব, এই জমিদারিতে রয়েছে অজস্র কিংবদন্তি

ব্রিটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার পরেই, সে-দেশীয় হালকা রঙের চুনী ও মুক্তো বসানো গয়নার ব্যাবহার শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত কলকাতার বনেদী বাড়িগুলির মেয়েরা, বিশেষত ব্রাহ্ম সমাজের নারীরা শুরু করেছিলেন। ভারী সোনার গয়নার পরিবর্তে, হালকা আভিজাত্য ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশকারী গয়নাগুলি ছিল যেমন, ‘বীরবোলি', 'ব্রোচ’, ‘চুনী বসানো এমরেল্ড কণ্ঠি’ প্রভৃতি এই সময়ই জন্ম নেয়।

চিত্রা দেবের ‘ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল’ বইটি ছাড়াও, ঠাকুরবাড়ির প্রফুল্লময়ীদেবীর স্মৃতিকথা ও মৃনালিনী দেবীর আত্মকথায়, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সাজের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা দেখে বুঝতে পারা যায়, ঠাকুরবাড়িসহ জোড়াসাঁকোর নরসিংহ দাঁ বাড়ি, শিবকৃষ্ণ দাঁ বাড়ি প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বাড়িগুলির পালাপার্বনে, অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী মেয়েরা সকালে রুপোর গয়না, দুপুরে সোনার গহনা ও রাতে হীরে বসানো জরোয়ার গয়না ব্যবহার করতেন।

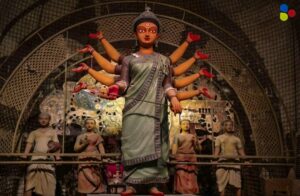

বহু গোঁড়া হিন্দু বাড়ির আরাধ্য দেবী প্রতিমার গায়েও সে-সময় দেখা যেত সুদূর প্যারিস থেকে আনানো দামী গয়না। পোর্তুগিজ নারীরাও সে-যুগে এদেশে এসে, এদেশীয় নানা গয়নায় মুগ্ধ হয়ে, নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে তা জুড়ে দিতে শুরু করেছিলেন। তাঁদের মাথায় বিভিন্নরকম খোঁপার কাঁটার মধ্যে খ্রিস্ট ধর্মের ক্রশ চিহ্নের ব্যবহার-প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আজকের মেয়েদের সাজের ক্ষেত্রে যে ফুলের বা ধানের অথবা মাটির গয়নার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়, তা মূলত পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া সংলগ্ন এলাকার এক উপজাতিক প্রভাব। শান্তিনিকেতনে মেয়েদের সাজের ক্ষেত্রে, রুপো-দস্তার মিশ্রণে নির্মিত হালকা গহনার প্রচলন, রবীন্দ্রপুত্রবধূ প্রতিমাদেবী শুরু করলেও, তা মূলত ঝাড়খন্ডী, 'খুগাড়ি' জনজাতির নারীদের অনুকরণ করেই, তা বলাই বাহুল্য।

যদিও গয়নার ক্ষেত্রে স্টারডম বাংলায় আসে, স্বর্ণযুগের চলচ্চিত্র অভিনেত্রী কাননবালার সময় থেকেই। পরবর্তীকালে সুচিত্রা সেনসহ, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুরের মতো অভিনেত্রীদের সাজবাহারে গয়না হয়ে ওঠে উঠেছিল তাঁদের নিজেস্ব ফ্যাশনশৈলী।

তথ্যসূত্র

'কেশব জননী সারদা সুন্দরীর আত্মকথা' , সম্পাদনায় অধ্যাপিকা মারুনা মুর্ম , যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ , পৃষ্ঠা ৮-৯

'গহনার ইতিহাস', দীপঙ্কর পাড়ুই, পৃষ্ঠা ১২-৩৩

ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল , চিত্রা দেব পৃষ্ঠা ১৫৬

The history of Gangahridi, অনন্যব্রত সামন্ত

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp