সলিল চৌধুরী: আসমুদ্রহিমাচল বিস্তৃত এক মহাজীবন

Salil Chowdhury: আজকের প্লেলিস্ট কালচারে, যেখানে আমরা এলোমেলো করে শুনি হিপহপ থেকে রবীন্দ্রসংগীত, সেখানে সলিলের কাজ প্রমাণ করে— মেলোডি সীমানাবিহীন, নিরন্তর মাইগ্রেশন।

জন্মতারিখ নিয়েও একেকটা জীবন কেমন রহস্যময় হয়ে ওঠে। সলিল চৌধুরীর ক্ষেত্রেও তাই। ইতিহাসের খাতায় কিছু সাল-তারিখ নিয়ে ঝগড়া লেগেই আছে— ১৯২২ না ১৯২৩ না ১৯২৫— কে জানে! কিন্তু লোকমুখে, আর্কাইভে, স্মৃতিচারণায় সবচেয়ে বেশি ভেসে ওঠে একটা দিন— ১৯২৫ সালের ১৯ নভেম্বর। জন্মদিনটা আসলে ছুতো, প্রতিবার নতুন করে সত্যি হয়ে ওঠেন সলিল। এহেন জন্ম শুধু জৈবিক ঘটনা নয়, বরং এক চলমান ব্যাখ্যা— যেখানে তারিখের মতবিরোধও তাঁর সুরের মতোই বহুস্বরিক।

তিনি ছিলেন এক অডিও কসমোপলিটান— বাংলার মাঠ থেকে মালায়ালমের সমুদ্রতটে, হিন্দির মহানগর থেকে তামিলের গলিপথে, একই সুরে মানুষের অন্তরের ক্ষুধা আর প্রেমকে ধরতে পেরেছিলেন। তিনি লিরিককে বানালেন মিউজিকের গৌণ টেক্সট, আর অর্কেস্ট্রেশনকে দিলেন নতুন মাত্রা। তাঁর গানগুলো আসলে একধরনের সিন্থেসিস— লোকগান, পাশ্চাত্য হারমনি, শ্রমিকের হাঁফ, প্রেমিকের স্বপ্ন— এক সম্মিলন। পুরোপুরি সফল না হলেও, ১৯৫৮ সালে মুম্বইয়ের ঘর্মাক্ত শহুরে বাস্তবতার মধ্যেই সলিল চৌধুরী গড়ে তুলেছিলেন এক কণ্ঠস্বরের কোলাজ— ‘বোম্বে ইউথ কয়ার’। গণনাট্য থেকে উত্তরাধুনিকতা পর্যন্ত যে সিঁড়িটা রুপালি পর্দার নিচে লুকিয়ে থাকে, সলিল সেটা চড়লেন পলিফোনির পায়ে ভর দিয়ে। এই কয়ার ছিল একধরনের সংগীততাত্ত্বিক কনট্রাডিকশন—লোকসংগীত আর গির্জার সংগীতের এক রাত্তিরের সহবাস। নওশাদ আলি, লতা মঙ্গেশকর, অনিল বিশ্বাস— যাঁরা তখন মুম্বই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অলিম্পাসে, তাঁরাও এসেছিলেন এই অপেশাদার, অলাভজনক, অবাণিজ্যিক কয়ারে গলা মেলাতে।

আরও পড়ুন- সলিল চৌধুরীকে কেন বুঝতেই পারল না সেকালের কমিউনিস্ট পার্টি?

১৯৯৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর তাঁর প্রয়াণের পর তিন দশক কেটে গেছে, তবুও সলিল চৌধুরী আজও প্রাসঙ্গিক। শুধু বাংলা বা বলিউডে নয়, মালায়ালাম এবং তামিল সংগীতেও। আজকের প্লেলিস্ট কালচারে, যেখানে আমরা এলোমেলো করে শুনি হিপহপ থেকে রবীন্দ্রসংগীত, সেখানে সলিলের কাজ প্রমাণ করে— মেলোডি সীমানাবিহীন, নিরন্তর মাইগ্রেশন। তাঁর সুর শোনার মানে— শুধু অতীতের নস্টালজিয়া নয়, বরং ভবিষ্যতের জন্য একটা সাউন্ড আর্কাইভে স্বর্ণরেণু সন্ধান। বাংলা, হিন্দির মতোই মালায়ালম সিনেমাসংগীতে তিনি ছিলেন এক বদলে দেওয়ার ধাক্কা— মিউজিক কম্পোজিশনে স্ট্রাকচার, ফোক-ওয়েস্টার্ন মিশ্রণ,টিউন সেন্ট্রিক প্রক্রিয়া—সবকিছুতেই তাঁর স্বাক্ষর। আর তামিলে যদিও কাজ কম, কিন্তু সেই কাজও তাঁর নিজস্বতার পরিচায়ক।

১৯৬২ তে কেরালার পর্যটন দপ্তরের প্রযোজনায় ‘অ্যান ইনভিটেশন ট্যু নেচার’স প্যারাডাইস’ তথ্যচিত্রে আবহসঙ্গীত রচনা করেন সলিল। ১৯৬৫ তে রামু খেরিয়াতের নির্মাণে ‘চেম্মীন’ ছবিটি মালায়ালম সংগীতে তাঁকে পাকাপাকি জায়গা করে দেয়। চেম্মিন-এর সুর আসলে এক অদ্ভুত মিশ্রণ, যেখানে বাংলা লোকগানের সুরেলা ঝংকার মিশে গেল পশ্চিমি অর্কেস্ট্রেশনের ঝলকে। এই ছবির জন্য সলিল চৌধুরী এমন সব গান রচনা করলেন যা শুনলেই মনে হয় সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে হৃদয়ের ভেতর। মান্না দে গাইলেন ‘মানসা মাইনে ভারু’— এমন এক সুর যা আজও সমুদ্রতীরের নোনা হাওয়ার মতো ভেসে আসে। আরেকদিকে ‘কাদলিনাক্কার পোনোরে’ আসলে তাঁর আগের বাংলা লোকসুর ‘হায় হায় কী হারাইলাম’ থেকে নেওয়া। তখনকার সময়ে প্রচলিত ছিল আগে কথা লেখা, তারপর সুর। কিন্তু সলিল ভেঙে দিলেন সেই রীতি—তিনি আগে সুর তৈরি করলেন, তারপর সেই সুরের শরীরে বসল শব্দ। এই ‘টিউন প্রিহাই’ পদ্ধতিই দিল অন্যরকম স্বাধীনতা— ফলে গানগুলোতে কথার বাঁধন হল সুরের অনুবর্তী। চেম্মিনের গানগুলো শুধু আলাদা আলাদা সুর নয়, পুরো ছবির জন্য সলিল তৈরি করলেন একধরনের সাউন্ডস্কেপ—যেখানে প্রতিটি দৃশ্যের পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ছবির আত্মাকে বুকভরে নিঃশ্বাস নিতে দিল। সমুদ্রের হাহাকার,জীবনের টানাপোড়েন, প্রেম— সবকিছুর জন্য আলাদা সুর যেন জন্ম নিল। আজও যখন শোনা যায় ‘সাগরামে সন্থমকানী’ বা ‘পেন্নালে পেন্নালে’, মনে হয় এগুলো কোনও বিশেষ সময় বা ভাষার নয়— এসব সুর সীমান্ত মানে না। সলিল ২৭টি মালায়ালম ছবির সংগীত করেছেন— মাদনোলসাভম, স্বপ্নম, নেল্লু, বাস্তুহারা, প্রতীক্ষা, অঁথিভেয়িলিলে পন্নু প্রভৃতি। তাঁর সুরে শেষ মালায়ালম গান ‘কাথিল থেনমাঝায়ায়ি’(থম্বোলি কাদাপ্পুরম, ১৯৯৪)। ‘ভিশুকান্নি’ (১৯৭৭) ছবির ‘পুভিলি পুভিলি’ আজও ওনামের উৎসব সংগীত হিসেবে ব্যাপক লোকপ্রিয়।

আরও পড়ুন- গানের অআকখ জানেন না কিশোরকুমার, কেন এমন বলেছিলেন সলিল চৌধুরী

মূলত আশি দশকের কিছু আগে তিনি তামিল ছবিতে আসেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ ‘আঝিয়াথা কলঙ্গাল’ (১৯৭৯) – বালু মহেন্দ্র পরিচালিত এই ছবিতে সলিল চৌধুরীর সঙ্গীত ছবির আবহকে একেবারে নতুন মাত্রা দেয়। ছবির কিশোর-মনস্তত্ত্ব আর স্মৃতির ভেতর-বাহিরের টানাপোড়েনকে তিনি সুরের রেখায় ধরেছিলেন অনায়াসে।আরেকটু পেছনে গেলে দেখা যায়, ‘কোকিলা’ (১৯৭৭) – যদিও মূল সুর কন্নড় ছবির জন্য করা, কিন্তু এর সুর, বিশেষ করে ‘রাপ্পাদি পাডুন্না’-র ধারা, পরে তামিল রিমেক এবং প্রভাবিত সৃষ্টিগুলিতেও ছড়িয়ে পড়ে। ‘দূরত্ব ইদি মুঝাক্কাম’ (১৯৮০) নামের একটি ছবিতে তিনি গান এবং আবহসুর রচনা করেছেন। এখানে ‘উল্লমেল্লাম থাল্লাধুথে’ গানটি বিশেষভাবে জনপ্রিয়— বলতে গেলে, তাঁর তামিল সঙ্গীত জীবন থেকে সবচেয়ে আলোচিত গানগুলোর একটি । ফলে সলিলের সুর এখানে সরাসরি না হলেও তামিল সংগীতে ছাপ রেখে গেছে। তামিল ছবিতে তাঁর কাজের সংখ্যা হাতে গোনা হলেও, সেগুলো একধরনের পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ— লোকসুর আর পশ্চিমি অর্কেস্ট্রেশন একসাথে ব্যবহার, মেলডিতে আবেগের ঘনত্ব, আর চরিত্রের মানসিকতার সঙ্গে সুরের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। এই সবকিছু তামিল সংগীতের মূলধারায় খুব সাধারণ ছিল না।

লোকজ সুর থেকে পাশ্চাত্য অর্কেস্ট্রেশন পর্যন্ত সবকিছু ভারসাম্য রেখে ব্যবহার করতেন সলিল। সচিন শঙ্করের ব্যালে ইউনিটে সেই সুর পেল এক নতুন শরীর। নাচের দৃশ্য, সামাজিক থিম, রাজনৈতিক বার্তা— সব কিছুর ভেতরে সলিল ঢেলে দিতেন ছন্দের প্রাণ। মধ্য-বিংশ শতাব্দীর নাট্যমঞ্চে, যখন মুম্বইতে শিল্প জাগরণ ঘটছিল, সেই কালপর্বে সচিন শঙ্কর ছিলেন এক অদম্য যুদ্ধবীর— নৃত্য, সুর, থিম, সবকিছুতেই সাহসিকতার এক নতুন ভাষা গড়তেন। ১৯৫০–৬০ দশকে সচিন শঙ্করের জন্য সলিল বিশেষ কিছু ব্যালে সুর তৈরি করেছিলেন। এগুলো ছিল থিম্যাটিক, সামাজিক সংকেতভিত্তিক নৃত্যনাট্য—যেখানে শোষণ, শ্রমিক আন্দোলন, স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতের টানাপোড়েন ফুটে উঠত। তাঁর ব্যালে ‘শিব-পার্বতী’, ‘ছত্রপতি শিবাজী’, ‘বিশ্বরাম’ ইত্যাদির মঞ্চায়নে সলিলের সুরই নৃত্যের চালিকাশক্তি হয়ে দাঁড়ায়। এই যৌথকাজ আসলে দুই শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি মেলানোর জায়গা। সচিন চাইতেন দেহ দিয়ে গল্প বলতে। সলিল চাইতেন সুর দিয়ে গল্পকে নতুন মাত্রা দিতে। ফল? ব্যালে আর গান মিলিয়ে দাঁড়াল এক পোস্টমডার্ন ন্যারেটিভ— যেখানে নাচ শুধু ভঙ্গিমা নয়, আর সঙ্গীত শুধু মেলোডি নয়, বরং দুটোই মিলে হয়ে গেল তীব্র বার্তাবাহী শিল্প। দর্শক তখন বুঝেছিলেন, নাচ-গান একসাথে মিলেই যখন মঞ্চে আসে, তখন সেটা নিছক বিনোদন নয়, বরং এক রাজনৈতিক-সামাজিক জাগরণের ভাষা। সিনেমার মতো জনপ্রিয় নয়, কিন্তু শিল্পভাষার পরীক্ষাগারে এ ছিল সলিলের এক সাহসী এক অধ্যায়।

আরও পড়ুন- বাংলা গান যত দিন টিকে থাকবে ততদিন লতা থাকবেন বাঙালির হৃদয়ে

তাঁর শিল্পকীর্তি শুধু যন্ত্রপাতি বা স্টুডিওয় নয়, আরও গভীরে প্রোথিত ছিল। যুবা বয়সে সলিলের অভিন্ন হৃদয় বন্ধুরা কারা? ঋত্বিক ঘটক,তাপস সেন,হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়,মৃণাল সেন,নৃপেণ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁদের বেকার জীবনের আড্ডা হাজরা রোডে ‘প্যারাডাইস ক্যাফে ’ চা দোকানের আড্ডায় এসে মাঝে মাঝে যোগ দেন বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত,কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। একমাত্র মৃণাল সেন তখন মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভের সামান্য চাকরি করছেন। চা-সিগারেট সবাই খান, শুধু ঋত্বিক খান বিড়ি। তাঁদের একটাই স্বপ্ন— কী করে সিনেমার ভাষার সাথে রাজনীতিকে মিলিয়ে দেওয়া যায় !

সেটা তেভাগা আন্দোলনের কাল। অন্তঃসত্ত্বা কৃষক রমণী অহল্যা দাসীকে বাচ্চা সমেত খুন করেছিল পুলিশ। তাঁর অভিঘাতেই তো সলিল লিখলেন তাঁর বিখ্যাত ‘শপথ ’ কবিতা। এই বন্ধুদের দলটা ঠিক করল, লুকিয়ে যাবে কাকদ্বীপ। এই তো সেই দল— সিনেমাকে গণআন্দোলনের বাহন করতে চেয়েছিল যারা। ‘জমির লড়াই’— নামটা রেখেছিলেন সলিল। চিত্রনাট্য মৃণাল সেনের। ক্যামেরা ভাঙা, কিন্তু তাতেই ছবি তুলবেন ঋত্বিক। ১৬ মিলিমিটারের নির্বাক সিনেমা। সিনেমা শেষ পর্যন্ত হয়নি, কিন্তু সেটা নেড়েচেড়ে ছবি তোলবার কৌশল রপ্ত করে নিলেন ঋত্বিক।

চলচ্চিত্র জগতের সংগীতশিল্পীদের স্বত্ব-রক্ষার স্বার্থে সুরকার নওশাদ আলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সলিল চৌধুরী গঠন করেছিলেন ‘সিনে মিউজিক ডিরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশন’ এবং পরে ‘ইন্ডিয়ান পারফর্মিং রাইটস সোসাইটি’। কিন্তু এই উদ্যোগে তিনি যেমন কিছু শিল্পীর কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন, তেমনই অনেকের বিরাগভাজনও হয়ে ওঠেন।একটি শিল্প-ভিত্তিক সম্মিলিত সংগঠন তৈরির প্রচেষ্টা, যেখানে প্রত্যেক সংগীত পরিচালকের মৌলিক সৃষ্টিকে আইনত সুরক্ষা দেওয়া হবে— তা তখন বলিউডের অলিখিত রাজনীতিতে একপ্রকার ধাক্কা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ এই ইন্ডাস্ট্রিতে তখনও ‘স্বত্ব’ মানে কেবল বড় স্টুডিওর মালিকানায় সুরের দখল— স্রষ্টার নয়। তাঁর স্ত্রী সবিতা চৌধুরীর ব্যক্তিগত বয়ানে উঠে আসে এক নির্মম সত্য— সলিলের এই আদর্শবাদকে অনেকেই সহ্য করতে পারেননি। এমনকী তাঁর চেয়ে নবীন অথচ খ্যাতিমান সুরকার রাহুল দেব বর্মন পর্যন্ত ঠাট্টা করে তাঁকে বলতেন ‘জলিল চৌধুরী’— যেন কোনও অতিরিক্ত সিরিয়াস, আদর্শবাদী অথচ অনুপযোগী মানুষ, যাঁর সুরে কম, বক্তৃতায় বেশি।এই অভিধা শুধু একটি রসিকতা ছিল না— এ ছিল প্রজন্মভেদী দৃষ্টিভঙ্গির সংঘাতের প্রতীক। একদিকে ছিল জ্যাজ, রক, সিন্থেসাইজার, ডিস্কো-তালে নাচা বলিউড, অন্যদিকে সলিল চৌধুরীর পলিফোনিক সমাজসচেতন সংগীতচিন্তা। তিনি তখন ছিলেন এমন একজন সুরস্রষ্টা, যিনি হারমোনিয়ামের চাবির ভেতরেও খুঁজতেন প্রগতির পাথেয়। শিল্পীর সাহস অনেকসময় সময়ের বাজারে অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর ব্যর্থতা? তা একেক সময় পুজোর থালায় নয়, পড়ে থাকে স্ট্রিমিং অ্যাপে শুধু ডাউনলোড করে ফেলে রাখা কোনও গান হয়ে— যা কেউ শোনেনা, কিন্তু ছিল।

আরও পড়ুন- দেবব্রত বিশ্বাসের গান কেন পছন্দ করতেন না অন্যান্য রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীরা?

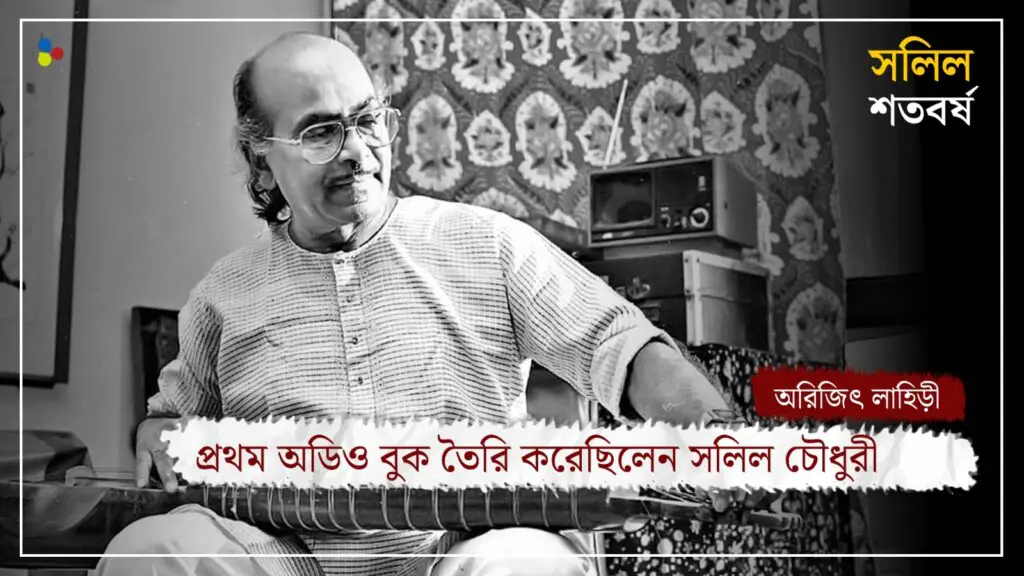

১৯৮৩, জানুয়ারির প্রথম দিক। অভিনব উদ্যোগে হাজির হলেন সলিল চৌধুরী। নাম দিলেন— ‘শ্রবণ সাহিত্য’। গল্প, কবিতা আর গানের ক্যাসেটের স্টল— ঠিক যেন কানে শোনার জন্য বানানো বইয়ের মেলা। এই উদ্যোগ ছিল তাঁর তৈরি ‘সেন্টার অফ মিউজিক রিসার্চ’-এর অংশ— একটুকরো শ্রুতি-নির্ভর সংস্কৃতির ছোট্ট জার্নাল।

বেহালার চৌরাস্তায় তখন সন্ধে নামে একটু তাড়াতাড়ি। দোকানপাটে আলো জ্বলে, ট্রামের ভিড় বাড়ে, আর তারই মাঝখানে একটা তিনতলা বাড়ির ভিতরে বসে একজন মানুষ স্বপ্ন বোনেন। নাম তাঁর সলিল। পিয়ানোতে আঙুল ছোঁয়ালেই যেন ঘুম ভেঙে যায় রেকর্ডিং টেপের।এই বাড়িটার একতলার একটা নাম আছে— 'সাউন্ড অন সাউন্ড'। শুধু নাম নয়, এটা একটুকরো স্বপ্নের ছাদ। আর বেশ কিছু দূরে ফার্ন রোডে গড়ে উঠেছিল ‘সেন্টার ফর মিউজিক রিসার্চ’— সিএমআর। উদ্দেশ্য? খুব সোজা—আধুনিক যন্ত্রে গান রেকর্ড হবে, পুরোনো আর নতুন শিল্পীরা একসঙ্গে গান গাইবে, যেন কলকাতার বুকেই ছোট্ট একটা আরবান আশ্রম, যার ধ্বনিস্পন্দনে তৈরি হবে এক নতুন বাংলার সুর।বিশিষ্ট সাউন্ড এঞ্জিনিয়ার দামন সুদের পরামর্শে সলিল চৌধুরী তখন ব্যবস্থা করেন সেই সময়ের নিরীখে আধুনিক মাল্টি ট্র্যাক রেকর্ডিংয়ের। সেসব তখন শহরে বোধহয় কারও ঘরে নেই। আর এখানেই সলিলের স্টুডিওটা যেন উঠে গেল টাইম মেশিনে।তিনি বিক্রি করলেন মুম্বাইয়ের পেডার রোডের ফ্ল্যাট, নিলেন রাজ্য সরকারের থেকে ঋণ। সিএমআরের অফিস বসল ফার্ন রোডে। যন্ত্রপাতি এল, মাইকে মিশলো সুর। শুরু হল রেকর্ডিং— সুবীর সেন, সবিতা চৌধুরী, অন্তরা চৌধুরী। এখানে তৈরি হল বিজ্ঞাপনের জিঙ্গল— ‘দুলালের তালমিছরি’, ‘হামাম’ সাবান ইত্যাদি পণ্যের। একবার বিটলস্-এর দশটা গান অনুবাদ করে সলিল নিজেই বাংলায় সুর বসিয়ে রেকর্ড করলেন। পৃথিবীর মঞ্চে গান, আর বাংলার মাটিতে তার অনুবাদ— কে ভাবতে পেরেছিল! আরেকদিন হয়তো স্টুডিওতে ঢুকে দেখা গেল কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজের কবিতা পড়ছেন। পাশে বসে আছেন শক্তি, বীরেন্দ্র, সুনীল, সমরেশ। গলা, শব্দ, যন্ত্র—সব মিশে এক জ্যান্ত কাব্যের সুর। নাম দেওয়া হল ‘শ্রবণ সাহিত্য’।

ওপরে একটা ওষুধ তৈরির কারখানা, সেখান থেকে ভেসে আসা যন্ত্রের শব্দ স্টুডিওর রেকর্ডিংয়ে বাধা সৃষ্টি করে। সলিল সরকারকে বললেন, উপরের তলাটা কিনে দিতে সাহায্য করুন, নয়তো রেকর্ডিং হবে না। সরকার চুপ। এদিকে ঋণের কিস্তি ঠেলছে দরজায়। বাজারে বিক্রির উপযোগী অ্যালবাম তৈরি করা জরুরি, কিন্তু ওই যন্ত্রের গর্জনে গানগুলো ধোঁয়া হয়ে যায়। গান হারিয়ে যায়, শুধু বিল বাকি থাকে।একদিন সকালে সিএমআরের চাবি বদলে যায়। রাজ্য সরকার বাজেয়াপ্ত করে ‘সাউন্ড অন সাউন্ড’।

১৯৯৫ সালের ৫ সেপ্টেম্বর, ৭৩ বছর বয়সে হঠাৎই থেমে যায় সলিল চৌধুরীর সুরেলা পথচলা। যিনি আজীবন শব্দে প্রাণ দিয়েছিলেন, তাঁর বিদায় আসে নিঃশব্দে—অকস্মাৎ, নিঃশব্দ, কিন্তু গভীর প্রতিধ্বনিযুক্ত।

‘শ্রবণ সাহিত্য’-এর শেষ রেকর্ড করা কবিতা এখনও কোথাও বাজে—শুধু আমরা শুনতে পাই না।

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp