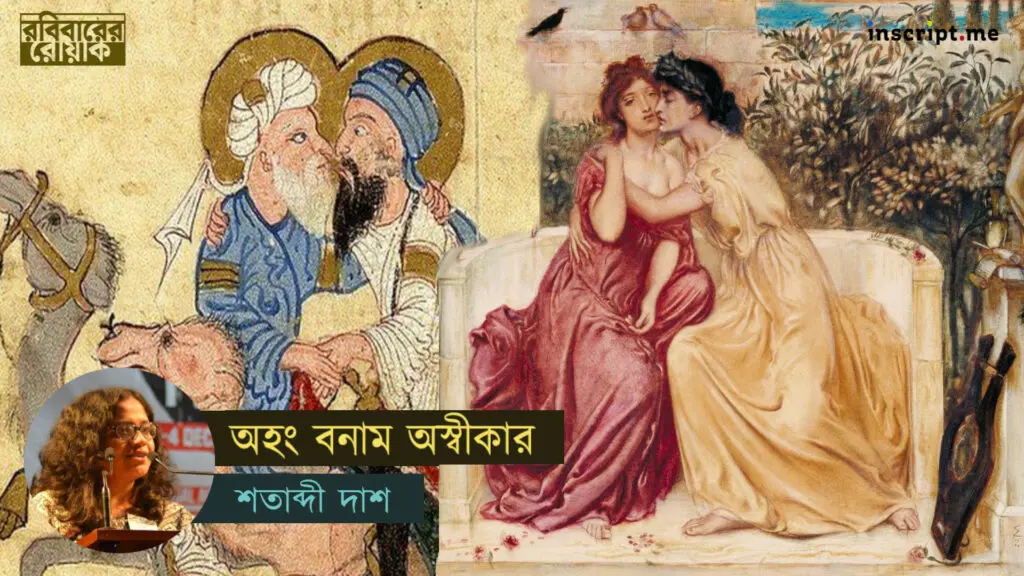

বংশবিস্তারের ছক ভেঙে শুধুই ভালোবাসতে ইচ্ছে করতে পারে না?

Pride Month 2025: মানুষের যদি বংশবিস্তারের স্বার্থকে তুড়িতে উড়িয়ে শুধুই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, কেন তার স্বীকৃতি থাকবে না? যদি ডাক্তারের দেওয়া লিঙ্গনাম ভালো না লাগে, তবে কেন বদলে যাওয়ার স্বাধীনতা থাকবে না?

১

ছেলেটি ক্লাসে দিন দিন অমনযোগী হয়ে যাচ্ছে। কী যেন অস্বস্তি! একান্তে ডেকে যখন জিজ্ঞাসা করলাম, সে বলল, তার ‘আচরণের’ কারণে বন্ধুরা আগেও ইয়ার্কি-ঠাট্টা করত, ইদানীং সেটা বেড়েছে। ‘আচরণ’ বলতে সে যা বোঝাচ্ছিল, তাকে চলতি কথায় ‘মেয়েলি হাবভাব’ বলে। বাচিক ঠাট্টা-ইয়ার্কি ছাড়া আর কি কিছু হয়? এইটা যখন জিজ্ঞাসা করলাম, তখন সে কুঁকড়ে গেল। আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লাম।

‘গায়ে-টায়ে হাত দেওয়া?’

ও তখন একটা শব্দবন্ধ বলল, ‘ব্যাড টাচ’। তারপর আবার থেমে গেল।

‘মানে প্রাইভেট পার্ট টাচ করা তো?’

সে মাথা নাড়ল, হ্যাঁ-সূচক৷

অগত্যা আবার আন্দাজ লাগালাম৷ এত লজ্জা পেয়ে আছে সে যে ‘লিডিং কোয়েশ্চন’ না করে গতি নেই।

'আচ্ছা বাথরুমে গেলে কিছু হয়?’

নিচু মাথা তুলে সে চমকে তাকাল। তারপর বলল, ‘হ্যাঁ, পিছু নেয়। ভয় দেখায়।’

এরপর নামগুলো বের করতে বেগ পেতে হলো না। নামগুলোকে পরদিন পাকড়াও করা গেল। তারা ভয় পেয়েছে। শুরু থেকেই ডিফেন্সিভ।

‘ও একটুতেই ভয় পায়।’

‘ও কেমন যেন ছোট থেকেই। ন্যাকা ন্যাকা৷’

‘না না ইয়ার্কি করে অনেকেই অনেকের প্রাইভেট পার্টে হাত দেয়। ও ছাড়া আর কেউ কিছু মনে করে না।’

‘না ম্যাম, ইচ্ছে করে করিনি, হাত লেগে গেছে।’

‘এমন তো হতেই পারে ওর আর আমাদের একসঙ্গে বাথরুমে পেয়েছিল। হতে পারে না?’

‘ম্যাম আসলে ও এমন ভয় পায়, যেন ওর সঙ্গে বাথরুমে গেলে আমরা কিছু একটা দেখে ফেলব! কিছু একটা করে দেব! ও ভয় পায় বলে আমরা ভয় দেখাই।’ ইত্যাদি।

‘ওর’ ‘অস্বাভাবিকত্ব’ বিষয়ক কিছু ব্যাখ্যাও শোনা যায়।

‘ওর মনে হয় ফিজিকাল কিছু গণ্ডগোল আছে।’

‘মনে হয় হরমোনাল প্রবলেম।’

এত জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে শিক্ষিকা হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে পান না। যাইহোক, তাদের শরীরের সীমারেখা বোঝাই। ‘স্বাভাবিকত্ব’ আর ‘অস্বাভাবিকত্ব’-র ধারণাকে প্রশ্ন করতে শেখাই। সেটা আলাদা গল্প। আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে ছেলেরা আরেকটা কথা বলেছিল। ‘ইয়ার্কি তো স্যারেরাও মারেন।’ স্যারেরা যাহা করেন, তাহাই যে আদর্শ কাজ নয়, তা তাঁদের বোঝাতে হয়।

শুরুর ছেলেটির কাছে ফিরে যাই। ছেলেগুলি বয়ঃসন্ধিতে প্রাপ্ত নব্য লাঙ্গুলের প্রভাবে খানিক বদমায়েশি করেছিল তাদের ক্লাসের ‘মেয়েলি’ ছেলেটির সঙ্গে। সেটা শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের দিকে গড়ানোর আগেই থামানো হয়েছিল। অনেক ক্লাসেই এমন ‘মেয়েলি ছেলে’ থাকে কিন্তু বাথরুমে ধাওয়া করার কথায় আমার যে বুক কেঁপে উঠেছিল, তার কারণ সহপাঠী বা উঁচু ক্লাসের ছেলেদের দ্বারা এদের যৌন নির্যাতন হয়, এমন নজির আমার স্কুলে আমার জ্ঞানত না থাকলেও, অন্যত্র আছে।

আরও পড়ুন- রূপান্তরকামী মহিলারা ক্রিকেট খেললে মহিলাদের অধিকার কমে যায়?

কী মনে হওয়ায়, এরপর এক প্রাক্তন ছাত্রকে ফোন করি। সে এখন আস্তে আস্তে নিজেকে চিনছে। সে এখন জানে যে সে ‘গে’। তাকে জিজ্ঞাসা করি, ‘আচ্ছা, স্কুলে কি তোর সঙ্গে এমন কিছু হয়েছিল?’ সে বলে,

‘ফিজিকাল বা সেক্সুয়াল কোনও আক্রমণ— না। কিন্তু হ্যাটা তো হতামই। আমি আর বিলাল। আমি আবার এমন গাধা, আমাকে তো দেখাতে হবে যে আমি অমনটা নই, তাই দলছুট হওয়ার ভয়ে আমিও বিলালকে প্যাঁক মারতাম। তখন বিলাল আমাকে আমার জায়গাটা চিনিয়ে দিয়েছিল। ও বলেছিল, আমাকে নিয়েও ওরা পিছনে একই কথা বলে, শুধু রেজাল্ট ভালো করি বলে মুখের উপর বলে না।’ (নাম পরিবর্তিত)

যাইহোক, যে ছেলেটির কথা দিয়ে শুরু করলাম, তাকে এটাও জিজ্ঞাসা করি যে তার মনে কি কোনও দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে? সে কি নিজেকে নিয়ে কোনও দোলাচলে ভুগছে? সে মাথা নাড়ে। বুঝি, তার মধ্যে নিজের লিঙ্গপরিচয় বা যৌন পছন্দ নিয়ে এখনও জিজ্ঞাসা তৈরি হয়নি। তা হতে পারে ভবিষ্যতে৷ সে সিসজেন্ডার বিষমকামী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতেও পারে, আবার নাও করতে পারে। আপাতত তার প্রাণ ‘পুরুষালি’ আর 'মেয়েলি' নামক দুটো খাঁচার চাপে হাঁকপাক করছে। এরপর নিজেকে অন্যরকমভাবে চিনলে আরও নানা সামাজিক চাপও তার জীবনে ঘনাতে পারে।

এলজিবিটিকিউ+ মানুষের সামাজিক স্বীকৃতি বিষয়ক সচেতনতা এগিয়েছে কতদূর, এ নিয়ে যখন লিখতে বলা হলো, তখন প্রথমে নিজের পরিপার্শ্বের সাম্প্রতিকতম উদাহরণটিই মনে পড়ল। বিষমকাম ও জন্মনির্ধারিত লিঙ্গ— এই দুইকেই শুধুমাত্র ‘স্বাভাবিক’ মেনে নিয়ে আমাদের দৈনন্দিন যাপন। এই আবহে একটি ছেলে যদি হঠাৎ অনুভব করে যে তার ভালো লাগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, মায়ের কপালের যে টিপখানি আয়নার গায়ে লাগানো, তা পরে নিতে, তবে বাবা-মায়ের কপালে ভাঁজ পড়ে। শিক্ষকের নির্মম টিটকিরি, বন্ধুদের অশালীন ইঙ্গিত পেরিয়ে যে সে নিজেকে খুঁজবে, তার অবসর কোথায়?

অন্যদিকে, আমার সমবয়সি একটি মেয়ে বলল, ছোটবেলায় মা তার ডায়রি পড়ে জেনেছিল, এক কল্পনার মেয়েকে সে চিঠি লেখে। বাস্তব নয়, নিতান্তই কল্পনার মেয়ে। কিন্তু কল্পনার মেয়েটিকে বন্ধুর অধিক কিছুই যে সে ভাবত, এইটুকু ইঙ্গিত তার ডায়রিতে স্পষ্ট ছিল। বিজ্ঞানমঞ্চ করা বামপন্থী মা প্রথমত উঠতি বয়সের মেয়ের ব্যক্তিগত ডায়রি পড়লেন নির্দ্বিধায়। দ্বিতীয়ত, পড়ে তুমুল ভয় পেলেন আর আর ভয় দেখালেন মেয়েকে, ‘এসব অপ্রাকৃতিক ব্যাপার’ বলে। আসলে, এরকম মেয়েদের আমরা আকছার দেখেছি নিজেদের বেড়ে ওঠার বয়সে। এদের মধ্যে যে খানিক পুরুষালি, সে হয় নিজেকে বদলে নিত, বিয়ে করে নিত, নয় তার আজীবন বিয়ে হতো না, একা থেকে আরও একা হতো সে। কিন্তু যে খানিক মেয়েলি, তালেগোলে তার বিয়ে হয়ে যেত তাড়াতাড়ি। সামাজিকভাবে নির্ধারিত বিষমকামিতার ভার বহন করে সে মা হতো। ফেসবুকে তাদের সুখী দাম্পত্য দেখলে বোঝার উপায় থাকে না, কৈশোরে তার অন্যরকম প্রেম ছিল। পথ দেখানোর কথা ছিল যে শিক্ষক-শিক্ষিকা বা অভিভাবকদের, তারা নিজেরাই মনে করতেন, এখনও করেন, এসব ‘বিকৃতি’ নাকি ‘বাজে বন্ধুদের পাল্লায় পড়লে’ হয়। মেয়ের সমকামী প্রবণতা দেখলে ভাবেন, ‘বড় চুল রাখলে’ বা ‘শাড়ি পরলে’ সব ‘ঠিক হয়ে যাবে’। অবশ্য ‘বাড়াবাড়ি’ করলে তথাকথিত ‘কারেক্টিভ রেপ'-এরও চল আছে কিছু জায়গায়। আর ছেলের ক্ষেত্রে ভাবেন, ‘একটা প্রেমিকা জুটলে সব ঠিক হয়ে যাবে।’

এরা কেউ সিসজেন্ডার সমকামী। মানে মেয়ে হিসেবেই মেয়েকে বা ছেলে হিসেবেই ছেলেকে ভালোবাসে। কেউ রূপান্তরকামী, কিন্তু বিষমকামী। মানে ছেলে থেকে মেয়ে হয়ে উঠে কোনও ছেলেকে ভালোবাসতে চায়। কেউ আবার রূপান্তরকামী গে বা রূপান্তরকামী লেসবিয়ানও হতে পারে৷ অর্থাৎ অসংখ্য পারমুটেশন-কম্বিনেশন সম্ভব। আছে উভকামীরাও— যারা নারী বা পুরুষ উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আবার নারী, পুরুষ বা ট্রান্স যেকোনও ব্যক্তিকেই যে যৌন সঙ্গী করতে পারে, তাকে প্যানসেক্সুয়াল বলে। কিন্তু ধরে নেওয়ার কারণ নেই যে বাই বা প্যানরা একত্রে বহুজনকে ভালোবাসছে। এরা বহুগামী হতে পারে, আবার নিষ্ঠ একগামীও হতে পারে। এমনও হতে পারে যে জীবনের একটি পর্যায়ে কেউ একজন মেয়েকে ভালোবাসল, বিচ্ছেদের পরে এক পুরুষকে, আবার বিচ্ছেদের পর এক ট্রান্সকে। এই যে অযুত লিঙ্গপরিচয় ও যৌন পছন্দের সম্ভাবনা— তাকেই সাতরঙা রামধনুর রূপকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।

আরও পড়ুন- কেউ অ্যাসিড-আক্রান্ত, কেউ রূপান্তরকামী || বইয়ের বদলে মানুষ পড়া যাবে এই লাইব্রেরিতে

২

আগেই বলা হয়েছে, জীবজগতকে নারী ও পুরুষের দ্বিত্বে ভেঙে ফেলা, আর তাদের পারস্পরিক আকর্ষণের অবশ্যম্ভাবিতা মেনে নিয়ে প্রজন্মের পর প্রজন্ম সৃষ্টি করে চলা — এই দুই নাকি সভ্যতার ভিত্তি। ‘স্পিসিস'-এর টিকে থাকার জন্য যা দায়ী, তার ‘ন্যাচারাল সিলেকশন'-এর কথা বিজ্ঞান বলে বটে কিন্তু তার মানে এ নয় যে যা প্রজন্মের বিস্তারে সাহায্য করে না, তা মন্দ বা অ-প্রাকৃতিক! নানা বিপ্রতীপ তো প্রকৃতির মধ্যেই অবস্থান করে! আর মানুষ তেমন প্রাণীও নয় যে প্রকৃতির মর্জিমাফিক নিজেকে বেঁধেছে চিরকাল। তবে তো এই সভ্যতাই গড়ে ওঠে না! তাহলে মানুষের যদি বংশবিস্তারের স্বার্থকে তুড়িতে উড়িয়ে শুধুই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে, কেন তার স্বীকৃতি থাকবে না? যদি ডাক্তারের দেওয়া লিঙ্গনাম ভালো না লাগে, তবে কেন বদলে যাওয়ার স্বাধীনতা থাকবে না?

বিষমকামিতাকে একমাত্র স্বাভাবিক ভাবার সীমাবদ্ধতাকে আমরা ডাকি ‘হেটাররোনর্ম্যাটিভিটি’ নামে। আমরা আরও ভেবে দেখতে পারি, ‘জেন্ডার’ কি তাহলে ওই দু'রকমের, যা আমরা গ্রামারে শিখেছি? ‘ম্যাসকুলাইন’ আর ‘ফেমিনাইন’? না কি অন্যভাবেও ভাবা যায়? যদি বলি দু'রকম ‘জেন্ডার’-ই আছে বটে, কিন্তু তারা হলো যথাক্রমে ‘সিসজেন্ডার’ আর ‘ট্রান্সজেন্ডার’, তাহলে? ‘সিসজেন্ডার’ মানে হলো, জন্মমাত্র ডাক্তার যে লিঙ্গ বলে দিয়েছেন, তার সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছে যে। আর ‘ট্রান্সজেন্ডার’ সে, যে তা পারেনি, রূপান্তর চেয়েছে। ‘ট্রান্সজেন্ডার’ মানেই কিন্তু ‘ইন্টারসেক্স’ নয়। ইন্টারসেক্স হলো তারা যারা জন্মের সময় পুরুষ বা নারী লিঙ্গের থেকে আলাদা শারীরিক বৈশিষ্ট্য/চিহ্ন নিয়ে জন্মেছে। আমরা তাদের জন্য কয়েকটি পেশা নির্দিষ্ট করেছি— ভিক্ষা চাওয়া, তালি দিয়ে নবজাতককে আশীর্বাদ করা বা দেহব্যবসা। এর বাইরে আছে সেসব মানুষ যাদের ডাক্তার জন্মমাত্র একটা নির্দিষ্ট শারীরিক লিঙ্গ সম্বলিতই মনে করেছিলেন কিন্তু তাদের মানসিক লিঙ্গ তার সঙ্গে মেলেনি। এই ‘ট্রান্সজেন্ডাররা’ সকলেই আবার ‘ট্রান্সসেক্সুয়াল’ নন, অর্থাৎ সার্জারির মাধ্যমে দেহ বদলাননি। কারও বদলানোর সামর্থ্য নেই, কারও ইচ্ছেও নেই। প্রথমত, ছুরি কাঁচির এই প্রক্রিয়া ঝুঁকিবহুল আর মহার্ঘ্য। দ্বিতীয়ত, সচেতনরা এতে পুঁজিবাদের লাভ দেখেন৷ তৃতীয়ত, কেউ কেউ শরীর ও মনের এই ফ্লুয়িডিটি, এই খোপে না আঁটার ব্যাপারটাকে পছন্দ করেন দর্শনগতভাবেও।

এত দূর এসে একবার জুডিথ বাটলারের কথা বলা উচিত মনে হচ্ছে। দ্বিতীয় তরঙ্গের নারীবাদীরা আগেই বলেছিলেন, ‘সেক্স’ আর ‘জেন্ডার’ আলাদা। সেক্স হলো শারীরিক লিঙ্গ। আর জেন্ডার হলো শারীরিক লিঙ্গের উপর ভিত্তি করে এক ঐতিহাসিক সামাজিক নির্মাণ— যেমন, এই লিঙ্গকে অমুক অমুক কাজই করতে হবে, সেই লিঙ্গ তমুক তমুক ভূমিকাই পালন করবে ইত্যাদি। লাকাঁর সাইকোঅ্যানালিসিস, বিনির্মাণবাদ, ভাষাতত্ত্ব ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদী জুডিথ বাটলার আরও কিছু নতুন কথা বললেন। তিনি বললেন, ‘জেন্ডার’ শুধু সমাজনির্মাণ নয়। জেন্ডার একটি ‘পারফর্ম্যান্স।’ একে বাংলায় কী বলব? ‘অভিনয়?’ জেন্ডার পারফর্ম্যাটিভিটির তত্ত্ব অনুযায়ী, আমরা সকলেই বারবার সমাজনির্দিষ্ট কিন্তু লিঙ্গনির্ধারিত কিছু ভূমিকা পালন করে চলেছি একটা ‘পারফর্ম্যান্স’ হিসেবে। এই পৌনপুনিকতায় সমাজ তুষ্ট হচ্ছে বটে কিন্তু জেন্ডার আসলে কোনও স্থির ধারণা নয়, বরং তা পরিবর্তনশীল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা বিকশিত হতে পারে।

আমরা যে সত্যিই প্রতিনিয়ত লিঙ্গনির্ধারিত কর্মের পুনরাবৃত্তি করি, তা গৃহিণী রাঁধতে রাঁধতে বা অফিসবাবু মাস মাইনের জন্য হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে থাকতে নিয়ত বুঝতে পারেন। তাহলে বাটলারের কথার প্রথম অংশ বোঝা কঠিন নয়। আর ‘জেন্ডার স্থির ধারণা নয়’, এর মানে কী হলো? আজ যাকে সিসজেন্ডার বা হেটেরোসেক্সুয়াল মনে হচ্ছে, হতেই পারে সে নিজেকে চিনতে পারেনি। হয়ত কখনও সে ক্যুইয়ার রূপে আত্মপ্রকাশ করবে। ‘ক্যুয়ার’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ ‘অদ্ভুত।’ সিসজেন্ডার আর বিষমকামকে একমাত্র স্বাভাবিক ধরে নিয়ে বাকি সব কিছুকে তাচ্ছিল্য করে ‘অদ্ভুত’ বলা হতো এককালে। ‘ক্যুইয়ার’ শব্দটিতে আজ নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে, তাকে ‘রিক্লেইম’ করা হয়েছে। যেমন সদর্পে রবীন্দ্রনাথের গানে বলা হয়েছিল, ‘আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত’, তেমন করেই। ‘ক্যুইয়ার’ শব্দটি সিস-হেটেরো ব্যতীত সকল ‘অদ্ভুতত্ব'-কেই আজ ধারণ করে।

আবার, আজ যে পুরুষ নিজেকে ‘গে’ বলছে, কখনও কখনও দেখা যায়, তারও নিজেকে চেনা বাকি আছে। হয়তো কখনও আবার সে বুঝবে, সে পুরুষকে ভালোবাসে, কিন্তু নারীর মতো করে। সে আসলে নারী হতে চায়। আজকের গে পুরুষ কালকের ট্রান্স নারীও হয়ে উঠতে পারে, জেন্ডার এতটাই পরিবর্তনশীল। জুডিথ বাটলারের তত্ত্ব এভাবে আমাদের চারপাশে ঘটমান নানা বাস্তবতার ব্যাখ্যা দেয়—এমন সব ঘটনা, যা আমরা দেখেও দেখি না।

বাটলার এসব বলেছেন মূলত "জেন্ডার ট্রাবল: ফেমিনিজম অ্যান্ড দ্য সাবভার্সন অফ আইডেন্টিটি" (১৯৯০) এবং "বডিজ দ্যাট ম্যাটার: অন দ্য ডিসকারসিভ লিমিটস অফ সেক্স" (১৯৯৩) বই দু'টিতে। এছাড়া ‘ডিসায়ার’ শব্দটি নিয়েও বেশ খানিক চর্চা করেছেন তিনি। বাটলারের মূল কথা হলো, 'জেন্ডার’ যদি একটা পারফর্ম্যান্স হয়, তাহলে ‘ডিসায়ার’ বা আমার কামনা হিসাবে যা আমি জানছি, তা-ই বা প্রশ্নাতীতভাবে মূলগত হয় কী করে? যাকে আমি আমার কামনা বলে ভাবি, তার উপরে কি সমাজনির্দিষ্ট ‘পারফর্ম্যাটিভিটির’ চাপ নেই? ভাষা, সামাজিক আচার-বিচার, সংস্কৃতি আর সমাজ আমার কামনাকে আকার দেয়নি, এ ব্যাপারে আমি এত নিশ্চিত হতে পারছি কী করে?

এত অবধি পড়ে পাঠকের স্থিতাবস্থা ঘেঁটে ঘ হয়ে গেল কি? অথচ আমরা এমন স্ব-আরোপিত অন্ধ-বধির যে ভাবি— বিষমকামী বিবাহ ও বংশবিস্তারই একমাত্র গতি। যারা অন্য লিঙ্গপ্রকাশ বা অন্য যৌনতা পছন্দ করেন, তাদের দেখেও দেখি না, চিনেও চিনি না। পৃথিবীর আয়ু কমে আসছে। দেশে জনবিস্ফোরণ। তাও প্রজন্মান্তরে নিজ জিন প্রবাহিত করার মোহ ছাড়তে পারি না। সমকামী ছেলেকে বা রূপান্তরকামী মেয়েকে মা-বাবা বলেন, "বিয়ে করে একটা বাচ্চা করে দে। তারপর যা ইচ্ছে কর। তাহলে কেউ জানতে পারবে না।" অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ‘গ্রামের গরিব মেয়ে’-কে বিয়ে করতে বলেন এক্ষেত্রে। কারণ অনুমেয়। সেই যে বাটলার বলেছিলেন, জেন্ডার হলো পারফর্ম্যান্স!

আরও পড়ুন- পৃথিবীর প্রথম নথিভুক্ত রূপান্তরকামী, লিলি এলবির শিকল ভাঙা অজুতের প্রেরণা…

৩

আজ যখন আনায়া বঙ্গার বলেন, তিনি যখন পেলব পুরুষ ক্রিকেটার ছিলেন, তখন নামী ক্রিকেটাররা তাঁকে কুরুচিকর যৌন প্রস্তাব দিত, তখন মনে রাখতে হবে, এই নির্যাতন তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে নিজের বাবার, নিজের পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি সত্ত্বেও। ক্রিকেট ক্যাম্পে এই দরজা ধাক্কানোটা নাকি অশ্লীল নয়, অশ্লীল নয় বিখ্যাত ক্রিকেটারদের কুপ্রস্তাব। অশ্লীল নাকি শুধু কেরিয়ার বিসর্জন দিয়ে আরিয়ানের আনায়া হয়ে ওঠা। বোঝা কি খুব কঠিন যে আনায়ার মতো সামাজিক প্রতিপত্তি যাদের নেই, তাদের অবস্থাটা ঠিক কত করুণ?

আরেক ধরনের অস্বীকার হয়। তা তথাকথিত ‘সচেতন’ মানুষের অস্বীকার। কোনও সিস সুচেতনা যদি না বুঝতে চান, ট্রান্স নারী শাঁখা-পলা পরে কেন খুশি, যদি তাঁর সাধপূরণের আনন্দ ছুঁতে না পারেন সিস নারীবাদী চশমা খুলে রেখে, তাহলে আবারও বহুমাত্রিকতা হেরে যায়। রামধনু হেরে যায়। যখন স্টোনওয়ালের জুন মাস আর এলজিবিকিউ+ আন্দোলনকে ‘বিদেশি’ বলে দূরে সরান হে মার্কেটের মে মাস আর মে দিবস নিয়ে আপ্লুত শ্রেণিসংগ্রামী, তখন সেও একরকম অন্ধত্ব। যেকোনও একটি মাত্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জগৎ-সংসারকে মেপে ফেলার চেষ্টা অন্ধত্বই বটে। রামধনুর সাত রং আমাদের যে কোনও একদর্শিতার বিরুদ্ধে সচেতন করে।

জুন মাস বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে প্রাইড মাস হিসেবে। বিশ্বের যে দেশগুলোতে এলজিবিটিকিউ+ মানুষ নিজেদের অধিকার বুঝে পেয়েছেন, সেখানে এটি উৎসবের মাস। ১৯৬৯ সালের ২৮ জুন বিখ্যাত স্টোনওয়াল রায়টের পর ১৯৭০ সাল থেকে যে এই প্রাইড পালন বা অহংকারের পরিচিতি সোচ্চারে ঘোষণার উদ্যোগ শুরু হয়েছিল, তা এতদিনে আমরা জানি নিশ্চয়। কিন্তু ভারতের মতো দেশে, যেখানে সমকামীরা এখনও বিবাহের অধিকার পাননি, যেখানে ট্রান্স মানুষের ধর্ষণ প্রতিকারের যথেষ্ট আইন নেই, যেখানে সরকারিভাবে নারী-পুরুষ বাদে বাকি সব লিঙ্গকে দরকচা অবমাননাসূচক শব্দ ‘থার্ড জেন্ডার’ হিসেবে ডাকা হয়, আর ভোটের আগে ছুঁড়ে দেওয়া হয় এক-আধ টুকরো রুটি, যেখানে এনজিওগুলি প্রাইড মার্চ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়, কর্পোরেট ফান্ডের কল্যাণে সাতরঙা জেমস ছড়ানো হয়, আর স্বল্প পারিশ্রমিকের শ্রমিক হিসেবে গরিব ট্রান্স কর্মী সেইসব কর্পোরেটে কাজ পান— সেখানে প্রাইড উৎসবের নয়, এখনও অধিকার দাবি করার মাস। আন্দোলনের মাস। দৃশ্যমান হওয়ার মাস।

অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর ভারতের মতো সাংস্কৃতিক উপনিবেশে প্রাইড মাসে কর্পোরেট বরাদ্দ কমেছে বলে খবর। ট্রাম্পের এলজিবিটিকিউ+ বিরোধী নীতি এর কারণ বলে কেউ কেউ মনে করছেন। এর মধ্যে আশার কথা, কলকাতা শহরে এই জুনে ফান্ডবিহীন এক প্রাইড মার্চের আয়োজন করে ফেলেছে রাতদখল ঐক্যমঞ্চ। সেখানে এক সমকামী বললেন, ২০২৪ সালের রাতদখলের পর বিশেষত সমকামী বাঙালি মেয়েদের নাকি সোচ্চারে নিজের যৌন পছন্দ ঘোষণা করার প্রবণতা বেড়ে গেছে। সত্যি? জানা নেই, কারণ এ বিষয়ে কোনও সমীক্ষা তো হয়নি! কিন্তু একথা সত্যি যে এক বিষমকামী মা নিজের রূপান্তরকামী সদ্যপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে পাঠালেন এই বলে যে, ‘যাও, ওখানে সমমনস্ক বন্ধু পাবে।’ এটাও সত্যি যে কলকাতার পরিচিত অ্যাক্টিভিস্ট জগতের বাইরের মানুষরা এলেন নির্দ্বিধায়। পোশাক বিপণন চেইনের ‘প্রাইড কালেকশন’ থেকে রঙিন জামা কেনার পয়সা জমাতে হলো না তাঁদের। স্রেফ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজের পরিচিতিকে পরিধান করে ঝলমলে হয়ে উঠলেন তাঁরা।

তাই বা মন্দ কী? যাঁরা লিঙ্গ রাজনীতি নিয়ে কাজ করেন, তাঁরা জানেন, বদল রাতারাতি আসে না। নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে, পুরনো ধারণাকে আনলার্ন করতে করতে, আর নতুনকে শিখতে শিখতে এই আমরণ পথ চলা। আর শেষবেলায় ব্যাটনখানি দিয়ে যাওয়া অন্য কারও হাতে, এই বিশ্বাসে যে বদল একদিনে আসবে না, কিন্তু একদিন আসবে।

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp