রূপান্তরকামী মহিলারা ক্রিকেট খেললে মহিলাদের অধিকার কমে যায়?

Pride Month: ক্রিকেটের মতো স্পোর্টসে আমরা কোনওদিন মেয়েদের কৃতিত্ব স্বীকারই করলাম না। অথচ তাতে ট্রান্সউইমেনদের অন্তর্ভুক্তি মেয়েদের প্রতি ইনজাস্টিস আর অসাম্যের পৃষ্ঠপোষক হবে বলে কেন ভাবছি আমরা?

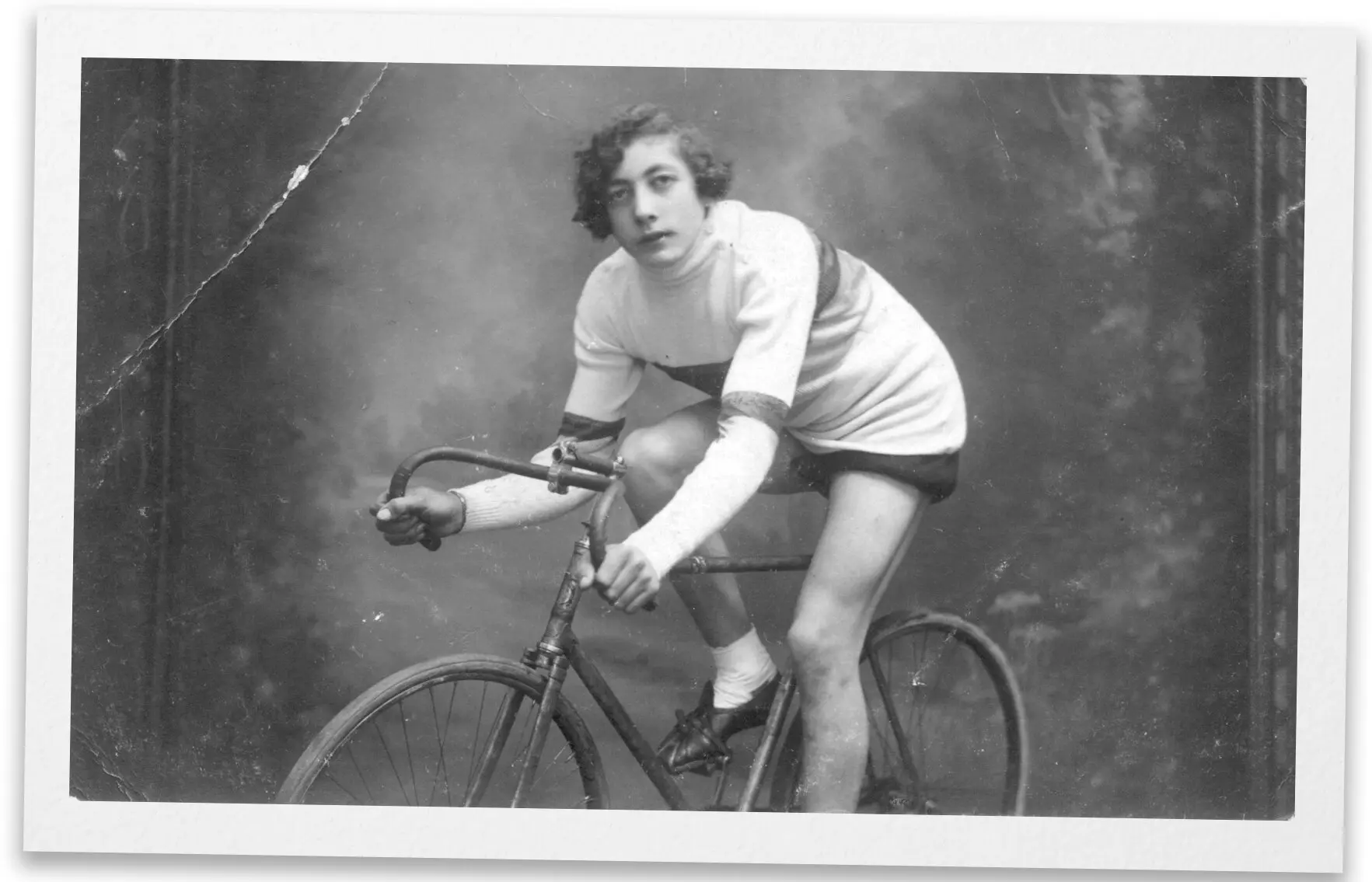

১৯৩৪ সালটা হতে পারত উইলি দে ব্রুনের জীবনের সবচেয়ে সেরা বছর। মাত্র দু-বছর আগে সাইক্লিং শেখা, আর তাতেই একের পর এক বিশ্বজয়। আগের বছর জিতেছেন মহিলা ইওরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ। এবছর, প্রথমে বেলজিয়ান মহিলা সাইকেল চ্যাম্পিয়নশিপ, তারপর একেবারে বিশ্ব মহিলা সাইকেল প্রতিযোগিতা। দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর নামডাক, খ্যাতি, অসাধারণ প্রতিভার জয়গাথা। তামাম সাইকেল কোম্পানি ব্র্যান্ড ভ্যালু বাড়ানোর আশায় যখন গাঁটছড়া বাঁধতে চাইছে তাঁর সঙ্গে, বাচ্চা বাচ্চা মেয়েরা যখন তাঁকে ‘আইডল’ মনে করছে, আর গোটা বেলজিয়াম জুড়ে যখন বইছে কেবল তাঁরই কৃতিত্বের ঝড়, তখন প্রতিদিন নিজের অস্তিত্বের মধ্যে একটু একটু করে গুটিয়ে যাচ্ছেন উইলি দে ব্রুন। এই খ্যাতি, এই নামযশ, এই পুরস্কার ক্লেদাক্ত করছে তাঁকে। যত বড় জয়, তত বেশি ক্লেদ। এই মহাসমারোহ, যা কিনা একান্তই তাঁর আপন অর্জন, তাকে আপনার ভেবে উদযাপনে বড় গ্লানি বোধ হচ্ছে উইলির। মনে হচ্ছে, নাই বা জানল অন্য কেউ, কিন্তু আমি নিজে যখন জানি আমি পুরুষ, যখন আমার পুরুষসত্তা সম্পর্কে আমার নিজের কোনও সন্দেহই নেই, যখন আমি নিশ্চিত যে আমার বহিরঙ্গের 'আমি'-র সঙ্গে অন্তরঙ্গের 'আমি'-র আসলেই কোনও সাঁকো জোড়া নেই, তখন সেই পরিচয় গোপন করে মহিলাদের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া কি একাধারে আত্মছলনা ও গণঅপরাধ নয়? পরের প্রতিযোগিতাগুলোতে তাই ইচ্ছে করে দ্বিতীয় বা তৃতীয় হন তিনি। পুরস্কার মূল্যটার নেহাতই প্রয়োজন। না-হলে সেটাও ছেড়ে দিতেন।

ভবিষ্যতে একদিন যাঁর নামে বেলজিয়ামের পথ নামাঙ্কিত হবে, সেই উইলি দে ব্রুন কিনা জীবনের চরম সাফল্যের মাঝে খেলা ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবেন! ভাবেন আত্মহত্যার কথাও। আসলে তিনি ক্রমশ বুঝতে পারেন যে, বাঁচতে হলে পুরুষ পরিচয়েই বাঁচতে হবে। নতুবা, এই মরে বেঁচে থাকা আর এক্কেবারে মরে যাওয়ার মধ্যে আসলেই কোনও তফাৎ নেই তাঁর কাছে। এই নাম, খ্যাতি, যশ… এমনকী খেলাও ছেড়ে দেবেন তিনি, যদি একটিবার, কেবল একটিবার আপন আত্মপরিচয়ে দাঁড়াতে পারেন সূর্যের মুখোমুখি।

আরও পড়ুন- রূপান্তরকামী সন্তানকে নিয়ে গর্বিত বাবা, ভারতীয় অভিভাবকরা শিখবেন?

উইলি দে ব্রুন

সিদ্ধান্ত তাই নিয়েই ফেলেন উইলি। অবশ্য চেক ক্রীড়াবিদ ডেনেক কুবেক বিশেষ সাহস জুগিয়েছিলেন। অস্ত্রোপচার করে মহিলা থেকে পুরুষ হয়েছেন তিনি, উদযাপন করছেন আপন সত্তা। উইলিও নিজের যুদ্ধ শুরু করলেন। শরীর, নাম, পরিচয় সব কিছু বদলে দিতে সময় আর অর্থ যেমন লাগে, তেমনই লাগে মনের জোর। পাশাপাশি, খেলা প্রায় তাঁর একরকম বন্ধই হয়ে গেল। খানিক আইনি বেড়াজালে, খানিক সামাজিক গোঁড়ামিতে আর ট্রান্স মানুষদের মূলধারার জনজীবনে অন্তর্ভুক্তির অভাবে আর খানিক সেকালের অনুন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার কারণে। কিন্তু এছাড়া উপায়ই বা কী ছিল? এককালে খ্যাতির শীর্ষে থাকা উইলি ডে ব্রুন, পরবর্তীকালে মিষ্টি পাউরুটি বেচবেন নিউইয়র্কের মেলায়। তাতে কী? জীবনটা ছলনাহীনভাবে বাঁচা তো হলো। আপন রোজগারের দানাপানি আর আত্মপরিচয়ে বাঁচার গৌরব যে কী মধুর… যে বেঁচেছে, সে জানে।

তবু প্রশ্ন জাগে, আরেকটু বেশি কি উইলিদের প্রাপ্য ছিল না? তাঁদের প্রতিভার প্রতি কি আরেকটু বেশি সদয় হওয়ার দায় ছিল না আমাদের? ছিল। উইলি নিজেও জানতেন সেকথা। কিন্তু সে দায় যে ঠিক কার, ঠাহর করতে পারেননি। ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত নিবন্ধে তাই লিখেছিলেন, “আসলে আমাকে সৃষ্টি করার সময়, আমার লিঙ্গপরিচয় নির্মাণে একটা গলতি থেকে গেছে… কিন্তু এর জন্যে, কাকে দায়ী করব আমি?”

ঠিক এই জায়গাটাতে এসে ঋত্বিক ঘটকের মেঘে ঢাকা তারা চলচ্চিত্রের দু'টি সংলাপ মনে পড়ে যায়। লাস্ট স্টেজ টিবি ধরা পড়া মেয়ের বাপ যেখানে বুঝে উঠতে পারে না, যে এই অস্বাস্থ্যের দায় আসলে কার? অনাহারের, পরিশ্রমের, চিকিৎসা ব্যবস্থার, সমাজের, অর্থনীতির না কি রাষ্ট্রের? তাই বলেন,

-আই অ্যাকিউজ।

-কাকে?

- কারেউ না।

কারেউ না, কারেউ না। তবু কারও তো আছে দায়, যাকে ঠিক ঠাহর করা যায় না। বব ডিলান যেমন লিখেছিলেন, “দ্য এগজিকিউশনারস ফেস ইজ অলওয়েজ ওয়েল হিডেন” — “জল্লাদের মুখ সদা আবৃত”। কেন? কারণ আমি নিজেই সে জল্লাদ।

আরও পড়ুন-রূপান্তরকামীদের আরাধ্য মোরগবাহন বহুচরা দেবী, অচেনার তালিকায় এক রহস্যময় সংযোজন

হ্যাঁ, আমিই জল্লাদ। না হলে উইলি ডে ব্রুনের প্রায় ১০০ বছর পর আজ ২০২৫-এ দাঁড়িয়েও ক্রিকেটার সঞ্জয় বাঙ্গারের মেয়ে অনায়া বাঙ্গার, যিনি সম্প্রতি লিঙ্গ পরিবর্তন করে আরিয়ান থেকে অনায়া হয়েছেন, তাঁকে কেন শুনতে হবে যে শুধুমাত্র মহিলা ক্রিকেট টিমে সুযোগ পাওয়ার জন্যেই তাঁর এই পরিবর্তন? কেন পুরুষ ক্রিকেট টিমে খেললে তাঁকে কমনীয় আচরণের জন্য যৌন প্রস্তাব পাঠাবে সহ খেলোয়াড়রা, রাতবিরেতে দরজায় টোকা দিয়ে মেটাতে চাইবে আপন যৌনইচ্ছা, আর তারপর সে মহিলা পরিচয়ে বাঁচতে চাইলে ব্রাত্য করবে আইনি গেরো দেখিয়ে? কেন নিজেদের মেডিকেল প্রেসক্রিপশন অফিস লিভের সঙ্গে জুড়ে জমা দিতে গিয়ে থমকে যাওয়া আমরা, অনায়াদের ঠেলে দেব লিঙ্গপরিবর্তনের খুঁটিনাটি ক্লিনিক্যাল রিপোর্ট বিবরণীসহ জনসমক্ষে প্রকাশ করতে? কেন তাঁকে কোনওদিনই মহিলা ক্রিকেট টিমে অংশগ্রহণের হকদার মনে না করেও খুঁটিয়ে জেনে নেব টেস্টোরেন মাত্রা, হরমোন থেরাপির পর কতটা কমল মাসেল ইনডেক্স? কেন কমেন্ট বক্সে জানতে চাইব এখন তাঁর পিরিয়ড হয় কিনা, ডিম্বাণু উৎপাদন হয় কি না, নারী সুলভ যৌন ইচ্ছা, জাগে কি না?

অনায়া বাঙ্গার

যে উইমেন ক্রিকেট টিমকে আমরা কোনওদিন খেলোয়াড়ের মর্যাদা দিলাম না, যে ঝুলন গোস্বামী আর মিতালি রাজের নাম জানলাম বিজ্ঞাপন এন্ডর্সমেন্টের পর, যে মহিলা ক্রিকেট টিমের বিশ্বকাপ দেখার জন্য সিরিয়ালটুকুও বন্ধ রাখলাম না, যে টিমের সংবর্ধনায় এয়ারপোর্টে মালা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম না কিংবা যাঁদের জয় উদযাপনে রাতবিরেতে বাজি ফাটালাম না, আজ সেই নিতান্ত অপাংক্তেয় দলেই অনায়ার মতো কেউ যোগ নিতে চাইলে এত কেন মাথা ব্যথা আর গেল-গেল রব আমাদের? আরও হাজার একটা খেলার মতোই, ক্রিকেটের মতো যে স্পোর্টসে আমরা কোনওদিন মেয়েদের কৃতিত্ব স্বীকার করলাম না, তাতে ট্রান্সউইমেনদের অন্তর্ভুক্তি মেয়েদের প্রতি ইনজাস্টিস আর অসাম্যের পৃষ্ঠপোষক হবে, এমনতরো চিন্তা করার আগে কেন ভেবে দেখছি না যে, মহিলাই হোক আর এলজিবিটিকিউআইএ জনগোষ্ঠী, কারওই জাস্টিসের ধার ধারে না পিতৃতান্ত্রিক সমাজ।

View this post on Instagram

কেন শুধু সমালোচনা না করে, স্বাধীনতার প্রায় ৭৬ বছর পরেও এলজিবিটিকিউআইএ জনগোষ্ঠীকে আজও মূলধারার অন্তর্ভুক্ত করলাম না? তাঁদের সামাজিক, পারিবারিক, বৈবাহিক মর্যাদা সুনিশ্চিত করে রাষ্ট্রযন্ত্রের থেকে তাদের নির্ধারিত প্রাপ্যটুকু আদায় করলাম না? কেন আজও বিশ্বের প্রায় কোনও দেশেই এলজিবিটিকিউআইএ জনগোষ্ঠীর পূর্ণ অধিকার স্বীকৃত হলো না?

কারণ একটাই। আমরা চাই না। চাইলে, তথাকথিত বিশ্বের এক নম্বর দেশের ভোটব্যাঙ্ক নারী-পুরুষ লিঙ্গবাইনারি স্থাপনের গ্যারান্টিতে ভাগ হতো না। প্রেসিডেন্ট ওয়েলকাম সভায় পোপকে বলতে হতো না, “আমাদের নিবেদন এই যে, দেশের সকল লিঙ্গপরিচয়ের মানুষের প্রতি আপনি একটু সহানুভূতিশীল হবেন… তাঁরা আত্মপরিচয় হারানোর ভয় পাচ্ছেন, দুশ্চিন্তায় বিনিদ্র রজনী কাটাচ্ছেন…"

একে অন্যের প্রতি আরেকটু সদয় আর সহানুভূতিশীল হওয়াটাই ‘সোশ্যাল ইনক্লুশন’ বা সামাজিক অন্তর্ভুক্তির মূল মন্ত্র। প্রাইড মান্থে, এই মন্ত্রটুকুই আমাদের আত্মস্থ করতে হবে। হাক্সলে যেমন বলেছিলেন, “পঁয়তাল্লিশ বছর গবেষণা আর অধ্যয়নের পর, আমি মানুষকে যে সেরা পরামর্শটি দিতে পারি, তা হলো একে অপরের প্রতি আরেকটু সহানুভূতিশীল হওয়া।"

হাক্সলে চলে গেছেন অর্ধশতবর্ষ আগে। তবু আজও অনয়া বাঙ্গারদের প্রতি এতটুকু সহানুভূতিশীল হতে শিখলাম না আমরা। প্রাইড মান্থের মধ্যগগনে আমরা যেন এলজিবিটিকিউআইএ জনগোষ্ঠীর প্রতি আরেকটু সদয় হতে পারি। তাঁদের সমানাধিকারের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। আর বিলম্ব নয়।

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp