ভিয়েনার দিবারাত্র: মিউজিয়াম, উনিশ শতক আর রোদ্দুরমাখা ক্যাফেটি

Vienna Tour: কলকাতায় নিশ্চিন্তে বুড়ো হতে পারি। বাকি সব শহর, সব কিছু কত এগিয়ে যাচ্ছে। যাক। আমার এই আলস্য মন্দ লাগে না।

ভিয়েনায় এলাম প্রায় বছর পনের বাদে। সত্যি বলতে, শহরটা চিনতে কোনও অসুবিধা হলো না। কিছুই প্রায় বদলায়নি আগে যেমন দেখে গিয়েছিলাম। সেটা ভালো, না খারাপ ভাবছিলাম। আমাদের কলকাতা শহরেও প্রায় কিছুই বদলায় না। এটা তুলনা করার জন্য বললাম না, কথার কথা বললাম। বদলায়নি বলেই বোধহয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শহরটার থেকে খুব এলিয়েনেটেড লাগে না। মনে হয়, কলকাতায় নিশ্চিন্তে বুড়ো হতে পারি। বাকি সব শহর, সব কিছু কত এগিয়ে যাচ্ছে। যাক। আমার এই আলস্য মন্দ লাগে না।

আমার এই ভাবনার সঙ্গে মনে হলো, অজান্তেই একমত হলো সাশা দোরদেভি। সাশা এই ক'দিন আমাদের চালক ছিল। মানে এয়ারপোর্ট বা দূর পাল্লার ট্রেন বা বাস ধরতে হলে সাশা তাঁর গাড়ি নিয়ে হাজির হয়। স্বল্প দামে হাসিমুখে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। এক যুগের বেশি ব্যবধানে ভিয়েনা এসেছি শুনে নিজেই জিজ্ঞেস করল,

“কিছু বদল দেখলে?”

বললাম, “না।”

“হয়নি, কিচ্ছুটি বদল হয়নি, এখানে কিছুই হয় না জানো? শুধু বছর বছর আমাদের ট্যাক্স বাড়ে, আর জিনিসপত্রের দাম বাড়ে।”

সাশার আদত বাড়ি সারায়েভো শহরে। বসনিয়ায়। যুদ্ধের সময় মা-বাবার সঙ্গে চলে এসেছিল, তাও বহুদিন। এখন পরিপূর্ণ ভিয়েনিজ। যদিও অস্ট্রিয়ার নাগরিকত্ব সে সুযোগ পেয়েও নেয়নি। ভেবে দেখি, ওঁর এই নালিশ বুঝি পৃথিবীর সব মানুষের সব সময়ের নালিশ। সাশার কথায় আবার আসব, আপাতত ভিয়েনা শহরে ফিরি।

আরও পড়ুন- দিঘা-পুরী-দার্জিলিং নয়, বাঙালির মনে জায়গা পাকা করছে চটকপুর

এই যাত্রায় বাসা নিয়েছি শহরের ১৬ নম্বর ডিসট্রিক্টে। ২৩টা এমন ডিসট্রিক্টে বিভক্ত ভিয়েনা শহর। তবে কিনা, নম্বরের কোনও ঠিক নেই। ১১-র পাশে ২ হতে পারে, ৭-এর পাশে ২২। সেই আবার আমাদের কলকাতার পিনকোডের মতো। আমাদের বাসা থেকে ওল্ডটাউন বেশ দূরে। তাই বাসার ভাড়া অনেকটাই সস্তা। তবে ২ নম্বর ট্রাম ছাড়ে দরজার বাইরে থেকেই প্রায়। তাই ওল্ডটাউন পৌঁছে যাওয়া যায় ১৫-২০ মিনিটের মধ্যেই। শহরের অনেকটা দেখতে দেখতে, আর ট্রামের মানুষজন দেখতে দেখতে অনায়াসে পৌঁছে যাওয়া যায় স্টিভেন্সপ্লাতজ, মানে একেবারে ভিয়েনার ঐতিহ্যের অন্দরে। মাঝে প্রাচীন সেইন্ট স্টিভেন্স গির্জা, একটু হাঁটলেই ‘ভিয়েনার স্টাটসোপার’ বা ভিয়েনা স্টেট অপেরা। এক পাশে আলবের্তিনা মিউজিয়াম পিকাসো আর মোনে নিয়ে হাজির, আর একটু হাঁটলেই গ্যুটের বিশাল স্ট্যাচু আর বুরগার্টেন পার্ক। পার্কের ভিতরে মোৎসার্টের মূর্তি (ছবি ১.১), সেও দ্রষ্টব্য বটেই।

বুরগার্টেন পার্কের ভিতরে মোৎসার্টের মূর্তি (ছবি ১.১)

তা এইসব আগেই দেখা, তাই এইবার প্রথমেই গেলাম লিওপোল্ড মিউজিয়ামে। উদ্দেশ্য, গুস্তাভ ক্লিমট্ আর এগন শিলা-র ছবি দেখব। শহরের আরেক প্রান্তে, বেলভেডিয়ার প্রাসাদের সংগ্রহশালায় ক্লিমটের আরও ছবি রয়েছে। রয়েছে সেই বিখ্যাত ‘দ্য কিস’ ছবি (ছবি ১.২)।

গুস্তাভ ক্লিমট্-এর আঁকা দ্য কিস (ছবি ১.২)

সেও গতবারে দেখেছি। লিওপোল্ড মিউজিয়ামে গিয়ে বুঝতে পারলুম কেন ক্লিমট্ একজন ইন্টেলেকচুয়াল হিসাবে ভিয়েনা শহর, অস্ট্রিয়া, অথবা সমগ্র ইউরোপের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ। খুব বিস্তারে সেই আলোচনা করছি না। সংক্ষেপে বলি। একজন শিল্পীর ধারণা যে ক্রমাগত সময়ের সঙ্গে বদলায়, তাঁর ভাবনার জগত যে নিজের মধ্যে চলতে থাকা বিবিধ দ্বন্দ্বের কারণে দীর্ণ হতে থাকে তার চমৎকার উদাহরণ এই গুস্তাভ ক্লিমট্। ছবি এঁকে আর কীই বা বদলাতে পারেন একজন শিল্পী? তবু তিনি তো চিন্তা করেন। ক্রমাগত মনে হয়, সব বুঝি ভুল হয়ে যাচ্ছে। এটাই শিল্পের ধর্ম। আজকে ইন্টেলেকচুয়াল শব্দটা যে বিতৃষ্ণার জন্ম দেয়, তার যে আদতে কোনও কারণ নেই, এই কথাই উপলব্ধি করলাম আরেকবার ক্লিমট্কে বুঝতে চেষ্টা করে। মেধাবী শিল্পী ক্লিমট্ ছোট বয়সেই নজরে পড়েছিলেন রাজন্যবর্গের পরিচালিত কুন্সটলারহাউস (kunstlerhaus) গোষ্ঠীর শিল্পীদের। আঁকার প্রশিক্ষণ হয়েছে সেখানেই, ক্রমাগত খ্যাতির স্বাদ পাচ্ছিলেন। বিভিন্ন মান্য প্রতিষ্ঠান থেকে আসছিল কাজের বরাত। কিন্তু বিধির বিধান খণ্ডায় কে! মন বলছে এই আর্ট চলবে না, বড্ড রক্ষণশীল, অনাধুনিক, দাম্ভিক, বিশ্বের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্কই নেই প্রায়। নিজের শিল্পীসত্তাকে তামাম বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারছেন না কিছুতে। ততদিনে আরও কিছু একইরকম চিন্তা করা শিল্পীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়েছে ক্লিমটের— কলোমান মোসের, আলফ্রেদ রোলার, কার্ল মল প্রমুখ। ১৮৯৭ সালে এঁরা মিলে তৈরি করলেন শিল্পীদের এক নতুন সংগঠন। নাম দিলেন ‘সেশেসন’। বলা যায় কুন্সটলারহাউসের মতাদর্শ থেকে এক ধরনের সাংকেতিক প্রত্যাহার। আধুনিকতা আর অভিব্যক্তির নব্য মিশেলে Gesamkunstwerk বা আন্তর্জাতিক শিল্পসত্তার সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে দেওয়ার প্রয়াস। একের পর এক প্রদর্শনী করতে লাগলেন তাঁরা, শিল্পের পুরনো রক্ষণশীল খোলস ছেড়ে ভিয়েনার শিল্পকে নতুনভাবে বিশ্বের মঞ্চে তুলে ধরতে চাইলেন এঁরা, সবচেয়ে বেশি করে এদের নেতা গুস্তাভ ক্লিমট্। ভের সাক্রুম (ছবি ১.৩) বা পবিত্র বসন্ত নামে একটা পত্রিকা চালু করলেন ১৮৯৮ সালে।

ভের সাক্রুম বা পবিত্র বসন্ত পত্রিকা (ছবি ১.৩)

তবে কিনা এই মধুচন্দ্রিমা স্থায়ী হলো না বেশিদিন। মাত্র সাত বছর পরে, ১৯০৫ সালে নানা বিতর্ক আর তর্কাতর্কির পর ‘সেশেসন’ থেকে নিজেকে বিযুক্ত করলেন গুস্তাভ। ততদিনে তিনি সারা বিশ্বে খ্যাতির শীর্ষে। ১৯১২ সালে আবার নতুন সংগঠন। প্রতিষ্ঠা করলেন Gruppe der Bund Osterreichischer Kunstler বা অস্ট্রিয় শিল্পীদের সংগঠন। আবার একটা নতুন পথে শিল্পের সাধনা, নতুন চিন্তা, অন্যরকম দর্শনের দিকে চলা।

আরও পড়ুন- প্রচ্ছদ কি আসলে এক চিত্রকর্ম? উত্তর দেবে শিল্পী সুবোধ দাশগুপ্তের অভাবনীয় যে কীর্তিরা

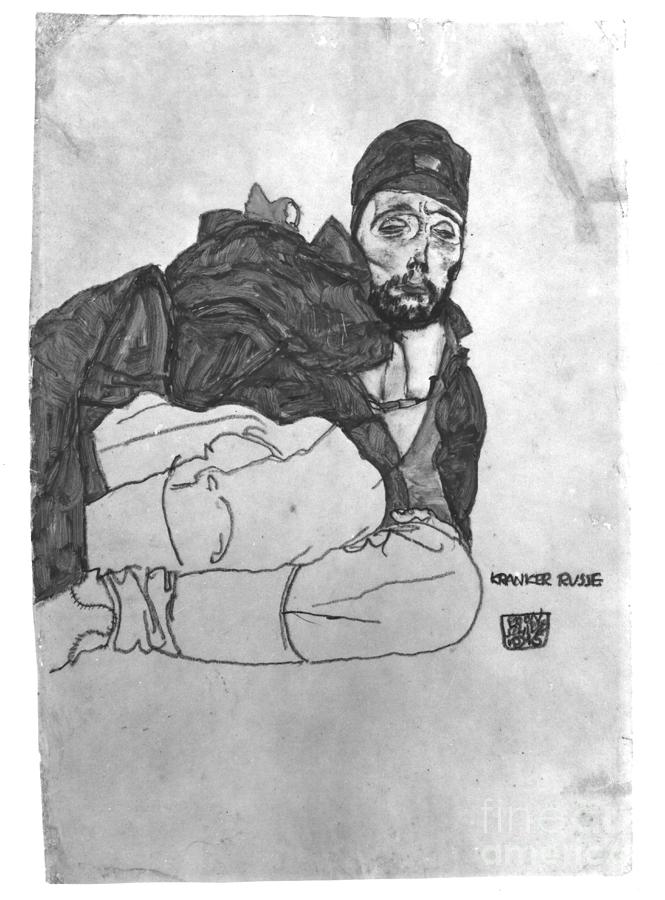

খানিক অন্যরকম হলেও, এই একই ধরনের দ্বন্দ্ব খেয়াল করি এগন শিলা-র শিল্পবোধের মধ্যে। নিজেকে নিয়ে এক ধরনের অবসেশন, বারবার নিজের বিবিধ সেলফ পোর্ট্রেট আঁকা শিল্পী সম্পূর্ণ বদলে গেলেন যুদ্ধে গিয়ে। ওঁর যে ছবিটা মনে গেঁথে গেল তা ওঁর যুদ্ধের সময় আঁকা এক রুশ সৈনিকের ছবি। ছবির নাম ‘Kranker Russe’ বা ‘অসুস্থ রুশ’, ১৯১৫ সালে আঁকা (ছবি ১.৪)।

এগন শিলা-র আঁকা অসুস্থ রুশ, ১৯১৫

পাঠক এই ছবি নিশ্চিত অন্তর্জালে দেখে নেবেন। কোথায় শিলা-র নিজেকে নিয়ে অবশেসন, কোথায় তাঁর নিজের মুখ নিয়ে বিবিধ আঁকিবুঁকি! এই রুশ যুদ্ধবন্দি অন্য পক্ষের। শত্রুপক্ষের। তাঁকে যে অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে দেখছেন শিলা, শুধু এই সম্ভাবনার জন্যই শিল্প বেঁচে রয়েছে আজও, বেঁচে থাকে চিরকাল। যাইহোক, শিল্পের আলোচনা করতে বসিনি, কথায় কথায় অনেক অনধিকার চর্চা হয়ে গেল।

এগন শিলা-র সেলফ পোর্ট্রেট

মিউজিয়াম থেকে যখন বেরোলাম, শেষ দুপুরের রোদ। হালকা ঠান্ডা লাগছে এই মে মাসেও। রোদটা গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কফি খেতে ইচ্ছে করছে। হাঁটতে হাঁটতে আবার ফিরে এলাম সেন্ট স্টিভেন্স গির্জার কাছে। পাশের গলিতে একটা চমৎকার ক্যাফে, রোদটা গায়ে মেখে বসা যাবে। ক্যাফে দিগ্লাস। উনিশ শতকের প্রতি আমার বিশেষ দুর্বলতা অনেকেই জানেন। দেখলাম এই ক্যাফের প্রতিষ্ঠা ১৮৭৫ সালে, আমার থেকে বয়সে এক শতাব্দী প্রাচীন। চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। কফিতে দুটো চুমুক দিতেই সারাদিনের ক্লান্তি হাপিশ। এই ক্যাফেতে আশ্চর্য একটা অভিজ্ঞতা হলো। তবে তা পরের দিন আরেকবার ফিরে গিয়ে। সেটা লিখছি পরের কিস্তিতে।

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp