বিষয় নির্বাচনের মুনশিয়ানাই পার্থক্য গড়ে দেয়

বইয়ের কাছেই বারবার ফিরে যেতে হবে আমাদের। বই মানুষকে যে পরিসর দেয়, মনঃসংযোগ দেয়, তা বোধহয় অন্য মাধ্যম দিতে পারে না।

(‘স্পিকিং টাইগার’ প্রকাশনার কর্ণধার রেণুকা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দীর্ঘ এই বার্তালাপে অংশগ্রহণ করেছেন সুদেব সিংহ।)

প্র: এই ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে আপনি করে চলেছেন একটার পর একটা বিরাট আকারের বই। এখন তো ই-বুক, কিন্ডল্, পিডিএফ-এ বই পড়া, ওয়েব জার্নাল ইত্যাদির রমরমা। আপনার বইয়ের বিষয়গুলিও বেশ গুরুভার। ধরুন জঁ-ক্লদ কেরিয়ারের ভারত-ভ্রমণ বা লক্ষ্মীবাই তিলকের স্মৃতিচিত্র। এইসব বই নিয়ে আপনি আদৌ আশাবাদী?

রেণুকা চট্টোপাধ্যায়: বইয়ের কোনও বিকল্প হয় না। একথা সত্যি যে, আমরা বাস করছি ডিজিটাল মাধ্যমের যুগে। ই-বুক, কিন্ডল্, ওয়েব জার্নাল ইত্যাদির উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক বেশি। তাসত্ত্বেও বলব, একটা বই হাতে তুলে নেওয়া, তার পাতা ওলটানো এবং অক্ষরমালায় মনোনিবেশ করা, এই আকর্ষণ অতুলনীয়। আমি নতুন প্রজন্মের দিকটি যথেষ্ট চিন্তা করেও আমার এই ভাবনায় অবিচল। আমি তো নিজে দেখছি, যথেষ্ট সিরিয়াস বিষয়ের বই তরুণ-তরুণীরা গ্রহণ করছেন সাগ্রহে। ধরা যাক, একদিকে রয়েছেন চেতন ভগতের মতো লেখকরা— এঁদের জনপ্রিয়তা অবিসংবাদী। কিন্তু শান্তা গোখলে, জেরি পিন্টো, জঁ-ক্লদ কেরিয়ারের মতো লেখকদের আবেদনও, এখনও অমলিন— বরং উজ্জ্বলতর হয়েছে বলা উচিত। শান্তা গোখলে যেভাবে লক্ষ্মীবাই তিলকের স্মৃতিকথা অবলম্বনে প্রস্তুত করেছেন বিশালাকার একটি বই (‘Smritichitre: The Memoirs of a Spirited Wife’), সেই বইও হয়ে উঠেছে দারুণ জনপ্রিয়। নারায়ণরাও তিলক গ্রহণ করেছিলেন খ্রিস্ট ধর্ম। পরবর্তীকালে লক্ষ্মীবাই অনুসরণ করেন তাঁর স্বামীকে। উনিশ শতকের এই কাহিনির গুরুত্ব যেমন, তেমনই এর জনপ্রিয়তা।

প্র: এইসব বই কত ছাপা হয়? বিষয়গুলি তো যথেষ্ট specialized!

রে. চট্টো.: আপনাকে বলি, আমরা কিন্তু মোটেও একশো-দু’শো বই ছেপে ক্ষান্ত দিই না, সে যতই specialized বিষয় হোক। ‘স্পিকিং টাইগার’ প্রকাশন সংস্কৃতিবিদ্যা বা cultural studies-এর নানা শাখায় কাজ করছে। তবে একটা কথা বলতে চাইব। মানুষের কাছে গল্পের টান আজও প্রবল। বিষয় গুরুভার হলেও, যদি আখ্যানবর্ণন আকর্ষণীয় হয়, সেই বই পাঠক গ্রহণ করেন অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে। এর অর্থ এই নয় যে আমরা রাশি রাশি গল্প-উপন্যাস প্রকাশ করি। স্মৃতি-নির্ভর কাহিনিমালা বারবার মানুষকে আকর্ষণ করেছে, সে-অভিজ্ঞতা আমার অনেকগুলি বই নিয়ে হয়েছে। আসলে গল্প শোনার, গল্প বলার প্রতি মানুষের টান দুর্নিবার। অতি প্রাচীন এই পরম্পরাটি আজও বহমান। সেই সঙ্গে আমাদের দেশে মৌখিক সাহিত্যের (oral tradition) ধারা অত্যন্ত শক্তিশালী। এমন একটি দেশে বইকে হার মানিয়ে অন্যান্য মাধ্যম এগিয়ে যাবে, এটা হয় না। শান্তা গোখলের ‘The Scenes We Made’-এর মতো বই সারা ভারতজুড়ে পড়া হচ্ছে। তৎকালীন বোম্বাইয়ের ভুলাভাই দেশাই ইন্সটিটিউট, ওয়ালচন্দ টেরেস, ছবিলদাস স্কুলকে কেন্দ্র করে আধুনিক ভারতীয় নাট্য আন্দোলনের যে বৃত্তান্ত এই বইটি আমাদের শোনায়, সে-কাহিনির আকর্ষণ এই ডিজিটাল মিডিয়ার যুগেও প্রবল।

শুধু নাট্য আন্দোলন বলা ভুল হবে। আধুনিক চিত্রকলা, শাস্ত্রীয় সংগীত, গ্রন্থাগার – এইসব নিয়ে যত কাহিনি বইটিতে রয়েছে তা জানতে মানুষের উৎসাহে এতটুকু ভাটা পড়েনি। এক টাকায় ওয়ালচন্দ টেরেসের পরিসর ভাড়া নিয়ে নাটকের মহড়া করছেন অমল পালেকর কিংবা সত্যদেব দুবে বা বিজয়া মেহতা। কেউ করছেন ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’, কেউ বা ‘হয়বদন’ অথবা তেন্ডুলকরের ‘কমলা’। শহরে গ্রামে বহু নাট্যামোদী এইসব কাহিনি জানতে আজও উৎসুক।

আরও পড়ুন- বাংলা বই-বাজারে অনেক ম্যাকমিলান ছিলেন একদা

প্র: জঁ-ক্লদ কেরিয়ারের বইয়ের ক্ষেত্রেও কি একথা খাটে?

রে. চট্টো.: পিটার ব্রুক ‘মহাভারত’ যাত্রায় এলেন ভারতভূমিতে। তাঁর সঙ্গে এসেছেন চিত্রনাট্যকার জঁ-ক্লদ কেরিয়ার। আপনাদের অনেকেরই মনে পড়বে, লুইস বুনুয়েলের ‘Belle de Jour’, ‘The Discreet Charm of the Bourgeoisie’, ‘The Obscure Object of Desire’ প্রভৃতি ভুবনবিদিত ছবির চিত্রনাট্যকার এই জঁ-ক্লদ কেরিয়ার। সেই কেরিয়ার ভারতবর্ষে এলেন পিটার ব্রুকের সঙ্গে এবং মুগ্ধ হলেন এদেশের জনপদ, প্রান্তর প্রত্যন্তর দেখে। তিনি রচনা করবেন চিত্রনাট্য—মহাভারতের ব্যাস-ভাষ্য অনুসরণ করে, গোটা বিশ্বের জন্য। সেই বৃত্তান্ত তিনি লিখলেন ফরাসি ভাষায়। ভারতের performative tradition ও সিনেমা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিদুষী অরুণা বাসুদেব মূল ফরাসি থেকে অনুবাদ করলেন ইংরেজিতে। বইটির নাম দাঁড়ালো ‘Big Bhishma in Madras : In Search of the Mahabharata with Peter Brook’। মুখবন্ধ রচনা করলেন মল্লিকা সারাভাই। তিনি পিটার ব্রুকের ‘মহাভারত’-এ অভিনয় করলেন দ্রৌপদীর চরিত্রে। আমরা জানতাম, জঁ-ক্লদ কেরিয়ারের সঙ্গী হয়েছিলেন মনস্বী নট-নাট্যকার গিরিশ কারনাড। পরবর্তী সময়ে সরে দাঁড়ান কারনাড। কেন? একথা তো আজও অপ্রকাশিত। এর জন্য রচিত হতে পারে আরেকটি বই।১ এইসব বিষয়ের ভার বহন করবে কোনো ওয়েব জার্নাল, এর সম্ভাব্যতা নিয়ে আমি যথেষ্ট সংশয়ী। এটা কার্যত অসম্ভব মনে হয়।

প্র: শিবাজী পার্ককে ঘিরে শান্তা গোখলের বই ‘Shivaji Park - Dadar 28: History, Places,People’ খানিকটা ‘local literature’ বা locality-based memoir হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বইয়ের সাফল্য কীরকম?

রে. চট্টো. : বোম্বের দাদর অঞ্চলের অত্যন্ত সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে কেন্দ্র করে এই বই লিখেছেন শান্তা গোখলে। একটি স্থানকে কেন্দ্র করে কি বিচিত্র ইতিহাস উঠে এল। ১৮৯৬ সালের তৎকালীন বোম্বের প্লেগকে কেন্দ্র করে যে-আখ্যানের যাত্রারম্ভ, সেই শিবাজী পার্ক হয়ে উঠল বহুমাত্রিক সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। একদিকে গণনাট্য আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন,আন্দোলনের কেন্দ্র দাদর। অন্যদিকে এই দাদরেই শিবসেনা-র সদর কার্যালয়। আশ্চর্য বৈপরীত্য। দত্তারায় সামন্ত সংগঠিত করছেন টেক্সটাইল মিল-এর শ্রমিকদের। তাঁর সঙ্গে লড়াই বালাসাহেব ঠাকরের। এস পি ডাঙ্গে অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি কাজ করছে এই অঞ্চলে। আবার অতি-বাম ‘লাল নিশান পার্টি’-র মুখপত্র ‘নবপর্ব’-এর দফতরও এখানে। বা ধরুন, মাহিম মিউনিসিপাল স্কুল, যেখানে এখন নিরীক্ষামূলক থিয়েটারের প্রাবল্য, সেটাও তো দাদরের কাছেই। শিবাজী পার্ক এইসব ইতিহাসের সাক্ষী। একটা composite plural culture-এর প্রতীক এই শিবাজী পার্ক। এই বইয়ের জনপ্রিয়তা লুকিয়ে রয়েছে বোম্বে শহরের cosmopolitanism-এর মধ্যে।

প্র: ইরাবতী কার্ভেকে ২ নিয়ে অসাধারণ বইটিও তো আপনাদের।

রে. চট্টো.: ‘যুগান্ত’ উপন্যাসের লেখিকা হিসেবে ভারতজোড়া পরিচিতি পেয়েছেন ইরাবতী কার্ভে। ২২ বছর বয়সে উপস্থিত হন বার্লিনে। জার্মানির অভিজ্ঞতা, পূর্ব-ইওরোপ ভ্রমণ এবং মহাভারত-কেন্দ্রিক তাঁর বিপুল কীর্তিকে এক জীবনীগ্রন্থে ধরতে চেয়েছেন উর্মিলা দেশপাণ্ডে এবং থিয়াগো পিন্টো বারবোসা। এই বিদুষী গবেষিকার জীবন উপন্যাসের মতোই চিত্তাকর্ষক। এইসব বিষয়ের প্রকাশ-যোগ্যতা গ্রন্থের মধ্যেই। সেইজন্যই বই নির্বিকল্প।

প্র: অরুণ খোপকরের গুরু দত্তকে নিয়ে বইটি কি শতবর্ষীয়ানের প্রতি শ্রদ্ধা? অরুণ খোপকর নামটির সঙ্গে আরেক শতায়ু নক্ষত্র ঋত্বিক ঘটকও জুড়ে আছেন।

রে. চট্টো.: অরুণ খোপকর ভারতে ঋত্বিক-অনুরাগী চিত্রনির্মাতাদের অন্যতম। গুরু দত্তের শতবর্ষে তিনি যে বইটি রচনা করেছেন তা প্রকাশ করে আমরা গর্বিত। আসলে আমাদের স্মৃতিতে ধরা আছে নানা টুকরো টুকরো ছবি। একটি বইয়ের আকার পেলে সেই স্মৃতিধার্হ্য কথামালা হয়ে ওঠে ইতিহাস। সেই ইতিহাস-কথনের চলনে জুড়ে যায় ছোট-বড় ঘটনাসমূহ, অজানা বহু বৃত্তান্ত। ফলে ঘটে চলে নতুন নতুন উন্মোচন।

প্র: আপনারা আধুনিক ভারতীয় ভাষার সাহিত্যের মধ্যে আদানপ্রদানের দিকটিকে কীভাবে দেখেন?

রে. চট্টো.: এই বিষয়ে আমরা কাজ করছি। আগামী দিনে এই ধারা আরও শক্তিশালী হবে। ধরা যাক, কিরণ নাগরকরের কথা। তিনি মারাঠি ভাষার অত্যন্ত সমাদৃত লেখক ও নাট্যকার। তাঁর বইগুলি অনুবাদ করছেন নয়নতারা সেহগল। এখানে আমি বলতে চাইব, আমাদের কাজের মধ্যে দিয়ে প্রাদেশিক ভাষার অত্যন্ত উচ্চমানের লেখা আমরা ইংরেজি ভাষায় নিয়ে আসার ফলে, পাঠকবৃত্তও বৃদ্ধি পাচ্ছে দ্রুত। আমরা কমবেশি জানি, ইওরোপ, আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি দেশগুলোর শিল্প-সাহিত্য ভাবনা নিয়ে আমরা যতটা উদ্যমী, সেই উদ্যোগ প্রতিবেশী রাজ্যের লেখকদের ক্ষেত্রে দেখা যায় বেশ কম। এইভাবে, অর্থাৎ আমাদের উদ্যোগের ফলে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে উঠে আসছে আদতে ভারতীয় সাহিত্য। এই দেশের নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানের নানা দিক আমরা উপস্থিত করছি সংবেদনশীল পাঠকদের জন্য। সাফল্যও আসছে যথেষ্ট। সে অর্থে ইরাবতী কার্ভেও একজন মারাঠি ভাষার লেখক।

প্র: কোভিড অতিমারি কি গ্রন্থ ব্যবসা বা distribution-কে আঘাত করেছে?

রে. চট্টো.: কোভিডের সময় মনে হয়েছিল, বই ব্যবসা বোধহয় ঘোর সংকটে। লকডাউনে ছাড় ঘোষণা করার সময়, অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রের মধ্যে গণ্য করা হয়নি বইকে। তবে বেশ কিছু দেশে এমনটা হয়েওছিল।প্রকাশকদের জন্য দিনগুলি ছিল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার। কিন্তু গত ২০২৩ এবং ’২৪ সালে সেই পরিবেশ পরিস্থিতি প্রায় সম্পূর্ণই বদলে গেল। বিষয় নির্বাচন সঠিক হলে পাঠকের অভাব হয় বলে আমার মনে হয় না।

আরও পড়ুন- পেপারব্যাকের ভাঁজে ভাঁজে গহন কস্তুরী

প্র: কবিতার বই নিয়ে আপনারা কী ভাবেন? বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার কবিতাকে ইংরেজিতে ধরা সম্ভব?

বা ধরুন, নাটক?

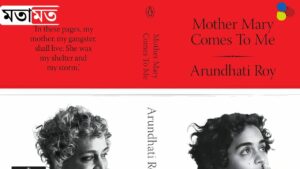

রে. চটো.: কবিতা অন্যান্য ভাষা থেকে ইংরেজি অনুবাদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা আছে। এটা জেনেও আমরা কিছু কবিতার বই করি। ‘আবোল তাবোল’-এর একশো বছরে সুকুমার রায়কে নিয়ে আমরা কাজ করলাম। নাটকের টেক্সট খুব বেশি আমরা করতে উৎসাহিত বোধ করি না, কারণ আমাদের মনে হয়েছে, একজন নাট্যামোদী মানুষ প্রেক্ষাগৃহকেই বেছে নেবেন তাঁর গন্তব্যস্থান হিসেবে। সেইজন্য নাট্যস্মৃতি, নাট্য আন্দোলনকে ঘিরে নানা বৃত্তান্ত বা অভিনেতাদের জীবনকথাকে আমাদের প্রকাশন সংস্থা আগামী দিনে আরও গুরুত্ব দেবে। আমরা নিজেদের ‘academic publisher’ মনে করি না। বরং চিত্তাকর্ষক বই মানুষের হাতে তুলে দিতে আমরা আগ্রহী। Eroticism-এর ওপর উল্লেখযোগ্য বই আমরা প্রকাশ করছি। লাইফস্টাইল বিষয়ক বইও আমাদের তালিকায় রয়েছে। পরিবেশ চিন্তা বিষয়েও নানা বই প্রকাশিত হচ্ছে আমাদের পক্ষ থেকে। আবার সইয়েদা হামিদের জীবনবৃত্তান্ত আমরা প্রকাশ করেছি। এবিষয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক মনমোহন সিং লিখেছেন— একজন মানুষ যিনি দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে এবং বহুত্ববাদী সংস্কৃতির পক্ষে সারা জীবন কাজ করেছেন, তাঁর কথা জানতে নিশ্চয়ই উৎসাহিত হবে বহু মানুষ। কাশ্মীরের ইতিহাস নিয়েও খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে দীর্ঘ গবেষণা-লব্ধ একটি উদ্যোগ। এসবের জন্য বইয়ের কাছেই বারবার ফিরে যেতে হবে আমাদের। বই মানুষকে যে পরিসর দেয়, মনঃসংযোগ দেয়, তা বোধহয় অন্য মাধ্যম দিতে পারে না। একটা ভালো বইয়ের প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

প্র: কলকাতা বই মেলা বা এই ধরনের আন্তর্জাতিক বই মেলা প্রকাশকদের ক্ষেত্রে কতটা বা কীভাবে সহায়ক?

রে. চট্টো. : কলকাতা বই মেলার আবেদন সারা ভারতজুড়ে। দিল্লিতেও এখন বিরাট আকারের আন্তর্জাতিক বইমেলা হচ্ছে। সেখানেও আসছেন দেশ-বিদেশের প্রকাশকরা। দিল্লিতে আমাদের প্রধান কার্যালয়, ফলে দিল্লি বই মেলা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আমরা কিছুটা ব্যস্ত হয়ে পড়ি। বইমেলায় বিভিন্ন প্রকাশকের স্টলে উৎসাহী পাঠকরা নিজেদের পছন্দের বই দেখতে পান। পাঠকদের প্রবণতাও প্রকাশকরা বুঝতে পারেন। কলকাতা বই মেলায় জনজোয়ার বিস্ময়কর। আশা করি, আগামী দিনে আমি উপস্থিত হতে পারব।

উল্লেখপঞ্জি:

১। জঁ-ক্লদ কেরিয়ার এবং গিরিশ কারনাড যৌথভাবে রচনা করবেন মহাভারতের চিত্রনাট্য, এই ছিল পরিচালক পিটার ব্রুকের অভিপ্রায়। কাজ কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর গিরিশের মনে হয়, একজন ভারতীয় হিসেবে ব্যাস-কৃত মহাভারত যথাযথভাবে অনুসরণ করে এগিয়ে চলা সম্ভব নয়। মহাভারত-কাহিনি শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে এই উপমহাদেশ জুড়ে। মহাভারতকে কেন্দ্র করে performative tradition-এর ধারাও বহুবিস্তৃত। তাঁর ইতিহাস-পাঠ অন্যান্য দেশের মহাকাব্য পাঠ একটি বিশেষ পদ্ধতি মেনে এগিয়েছে। তা কখনওই প্রযোজ্য হতে পারে না মহাভারত-এর ক্ষেত্রে। এই বিষয়ে সবিস্তারে তিনি বলেছেন প্রতিবেদক সুদেব সিংহকে।

২। ইরাবতী কার্ভের ‘যুগান্ত’ উপন্যাসটি বাংলা অনুবাদ হয়েছে। আমাদের মনে পড়বে, ‘কথা অমৃত সমান’ প্রযোজনায় কিংবদন্তি শাঁওলি মিত্র বহুবার উল্লেখ করতেন ‘ইরাবতীদিদি’-র কথা, যিনি ‘কথা অমৃত সমান’-এর কথক ঠাকরুনকে শুনিয়েছেন মহাভারত কথা তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে।

Facebook

Facebook Twitter

Twitter LinkedIn

LinkedIn

Whatsapp

Whatsapp